期刊信息

期刊信息

创刊: 1954年

主管: 中华人民共和国工业和信息化部

主办: 哈尔滨工业大学

出版: 《哈尔滨工业大学学报》编辑部

编委会主任: 韩杰才

主编: 李隆球

邮编: 150001

电话: 0451-86418376

国际刊号: 0367-6234

国内刊号: 23-1235/T

新闻公告 更多+

新闻公告 更多+

- 青年编委招募启事

- 专题征稿:智能机器人系统感知、规划与控制

- 专题征稿:车路云协同自动驾驶:感知、通信、计算与控制

- 专刊征稿:人工智能驱动的环境技术研究

- 专刊征稿:交通基础设施智能化

- 专刊征稿:下一代无线通信物理层关键技术

- 专刊征稿:无人集群系统智能协同技术

- 专刊征稿:人工智能发展趋势下的网络安全技术

- 投稿请提供保密审查证明

- 论文版权转让协议

- 入选中国科技期刊卓越行动计划领军期刊

- 入选中国精品科技期刊顶尖学术论文

- 入选“第5届中国精品科技期刊”

- 入选“世界学术影响力Q1期刊”

- 入选“2018中国国际影响力优秀学术期刊”

- 荣获“中国高校百佳科技期刊奖”

- 哈工大学报2024优秀审稿专家

- 哈工大学报2023优秀审稿专家

- 哈工大学报2022优秀审稿专家

- 哈工大学报2021优秀审稿专家

- 哈工大学报2020优秀审稿专家

- 哈工大学报2019优秀审稿专家

- 哈工大学报2018优秀审稿专家

- 哈工大学报2017优秀审稿专家

- 哈工大学报2016优秀审稿专家

- 哈工大学报2015优秀审稿专家

- 哈工大学报2014优秀审稿专家

- 哈工大学报2013优秀审稿专家

- 哈工大学报2012优秀审稿专家

封面图片来自8期论文“高阶滑模下的多智能体绳网捕获系统抓捕控制”,是南京航空航天大学航天学院,宇航空间机构全国重点实验室陈金宝课题组为研究空间柔性捕获,设计了一种能够实现模块化对接/分离的自主机动单元作为绳网捕获系统的牵引体,同时基于高阶滑模算法建立了一种能够实现柔性绳网编队协同捕获空间碎片的控制方法,并针对捕获过程进行仿真试验。该自主机动单元可根据任务需求实现对接锁紧并完成对于目标物的捕获包络,完成拖曳离轨任务之后又可自主解锁分离进而准备执行下一个在轨捕获任务,其快速分离组合的能力可适应不同的捕获任务,为绳网捕获系统赋予了机动能力与多任务适应能力。先,本文针对在轨捕获过程中柔性绳网带来的振动问题以及四角自主机动....+更多+

-

2025,57(8):1-13, DOI: 10.11918/202410070

Abstract:

随着工业传感器的广泛部署和人工智能算法的快速发展,基于数据驱动的智能故障诊断技术已成为机械装备故障预测与健康管理(PHM)的关键部分和热点话题,然而,此类方法依赖于大量标记数据且对数据分布具有严格的一致性要求,导致相关方法在真实工业场景中的准确性和鲁棒性大幅下降。迁移学习作为应对数据分布不一致与小样本故障诊断问题的有效手段,得到了学术界与工业界的广泛关注,其通过将源域中学习到的知识迁移到目标域,显著提升了模型在目标域的泛化性能。为研究基于迁移学习的机械装备智能故障诊断方法的发展现状及其亟需解决的关键技术难题,对目前该领域的文献进行了分析与总结。首先,系统性梳理了机械装备智能故障诊断领域的国内、外研究进展与现状。其次,围绕迁移学习技术,分析对比各类迁移学习故障诊断方法的优势与局限性,从不同应用场景与行业关键技术问题出发,对迁移学习驱动的机械装备智能故障诊断技术进行了总结与评述。最后,探讨了相关热点问题并对技术瓶颈进行深入分析,指出了应对现有挑战的可能途径和未来发展趋势。 研究表明:迁移学习在机械装备智能故障诊断领域已引发广泛关注,但仍存在诸多技术难题亟需解决,随着人工智能技术的快速发展及本领域专家学者对迁移学习理论与应用研究的持续推进,可为机械装备智能故障诊断方法的开发提供坚实的理论与技术基础。

-

2025,57(8):14-23, DOI: 10.11918/202410055

Abstract:

为应对空间碎片对在轨航天器的威胁,对柔性绳网捕获系统的四角自主机动单元增加了模块化对接系统,使其能够对接成一个组合拖曳航天器,便于后续拖拽离轨任务的实施,提高捕获成功率并有效防止了目标物的逃逸。首先,针对在轨捕获过程中柔性绳网带来的振动问题以及四角自主机动单元协同作动的难点,将高阶滑模算法与一致性编队协同策略结合,设计了一种新型控制方法。其次,对基于质量集中法的绳网捕获系统的动力学模型进行了单自由度仿真分析,比较了不同滑模算法与文中算法控制效果及燃料消耗情况。最后,确立了超螺旋滑模算法与领航—跟随者多智能体一致性方法结合的最优控制组合,并成功应用于全自由度的在轨捕获仿真中。仿真结果表明:二者结合设计的新型控制器能够在50 s内完成对目标物的在轨捕获,具备优异的鲁棒性与有效性;同时,四角的自主机动单元能够在捕获过程中保持姿态角波动不超过3°,充分满足自主机动单元对接系统工作的客观条件,并有效衔接了在轨捕获阶段与离轨拖曳阶段的过渡性研究。

-

2025,57(8):24-33, DOI: 10.11918/202409020

Abstract:

为探究非对称结构倾斜入水过程空泡形态演化与弹道特性,针对不同非对称头型运动体入水开展实验研究。文中使用高速摄像技术对头部非对称运动体入水过程空泡演化与弹体位置进行记录。基于数字图像处理技术,提取不同头型非对称运动体的运动轨迹及姿态,对比分析头部形状与入水方式对入水空泡演化与弹道特性的影响。研究结果表明:头部非对称运动体入水空泡演化具有2次开空泡、2次喷溅、1次空泡附着、空泡融合、2次空泡溃灭等独特的空泡流动特性;运动体头部形状会严重影响入水空泡的演化和弹道特性;随着运动体头型从凸头形状向凹头形状转变,喷溅水幕的宽度、空泡的大小以及运动体的姿态角会逐渐增大。相反,2次空泡的闭合时间却逐渐减小。此外,当头部非对称运动体以反向方式入水时,其更易达到水平运动状态,运动体入水后达到水平运动状态的时间大幅减小,这一特性对实际工程应用具有指导意义。

-

2025,57(8):34-44, DOI: 10.11918/202408043

Abstract:

为分析飞翼布局飞行器受到防空系统打击后的气动特性,采用风洞试验与数值模拟相结合的方法,对Re=1.47×105条件下战损飞翼布局飞行器进行了风洞试验测力分析,并采用LES方法对部分工况流场特性进行了研究,揭示了战损孔导致飞翼布局飞行器滚转特性和侧向特性出现变化的原因。首先,通过风洞试验发现战损对飞翼布局飞行器的纵向气动特性影响较小,对飞翼布局飞行器的滚转气动特性和侧向气动特性影响较大。其次,迎角10°~30°范围内有战损情况下飞翼布局飞行器的滚转力矩系数明显比未战损情况下大,其中model2战损形式飞翼布局飞行器的滚转力矩系数和侧向力系数绝对值最大。model3~model5一类战损形式的飞行器在迎角10°~24°范围内其滚转力矩系数和侧向力系数绝对值随战损孔向梢弦方向移动而减小。最后,通过LES方法对飞翼布局飞行器流场进行高精度模拟发现:机翼下表面气流会经过战损孔流至上表面,诱导机翼被风区流动提前分离,从而导致飞翼布局飞行器机翼表面的非对称流动分离,引起飞行器滚转力矩系数和侧向力系数绝对值的增大。且战损孔越靠近根弦,其诱导出机翼背风区的流动分离面积越大,飞翼布局飞行器背风区非对称流动现象越明显。结果表明:通过对飞翼布局飞行器的尾涡进行分析发现战损孔会在其后方诱导出多个涡系,且各个涡系之间的距离较近并相互缠绕;随着战损孔向机翼的梢弦移动,战损孔诱导出的脱落涡也向梢弦移动,并与翼尖涡相互融合。

-

2025,57(8):45-56, DOI: 10.11918/202407085

Abstract:

为解决支持向量机(SVM)在分类时通常含有大量的冗余样本,从而导致面对较大规模数据集时SVM计算复杂度受到限制的问题,提出一种局部密度最小不确定性的SVM样本选择算法。该方法对决策面影响较大的边界数据进行有效选择,通过提取可能含有支持向量的训练样本,降低计算开销,进而提高SVM性能。首先,计算训练样本的K互近邻个数与高斯核密度估计。其次,将K互近邻个数与高斯核密度估计进行加和得到每个样本点的K局部密度并获取密度矩阵。然后,利用局部密度不确定性平衡优化方法,将密度矩阵进行三值映射后使不确定性改变量达到最小时得到最优阈值,并划分密度矩阵为中心数据与边界数据。最后,提取边界数据并作为SVM的训练样本建立分类模型。结果表明:利用该方法在UCI数据集上与其他6种常用样本选择方法进行实验对比,以准确率、保存率作为性能指标,文中提出的算法可以迅速划分中心数据与边界数据并删除大量冗余的训练样本,有效降低SVM的训练负担的同时提高了分类性能。

-

2025,57(8):57-68, DOI: 10.11918/202410030

Abstract:

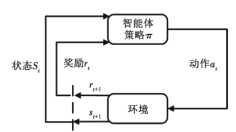

为解决当前复杂、动态室内羽流环境中气源定位(OSL)效率低下和成功率不足的问题,尤其在湍流条件下机器人难以准确感知环境并实现有效导航的挑战,提出了一种基于深度强化学习的辅助价值与风导向的近端策略优化(AVW-PPO)算法。首先,在原始PPO算法的基础上引入辅助价值网络,以减少单一值网络的估计偏差,从而提升策略更新的稳定性与预测精度。其次,设计了一种风导向策略,将局部环境风场信息融入强化学习框架中的状态空间与奖励函数,使机器人能够更敏锐地感知羽流环境的动态变化,优化其决策路径,从而有效提高气源定位的效率。最后,通过构建二维环境中的气体扩散模型,在3种不同的湍流条件下对所提算法进行了测试。结果表明:相同环境条件下,AVW-PPO算法在平均搜索步数和成功率两个指标上均优于其他同类算法,且定位成功率超过99%。其中,风导向策略在提升搜索效率方面表现尤为突出,有助于减少机器人完成任务所需的时间。本研究为解决室内复杂湍流环境下的气源定位问题提供了新思路和新方法。

-

2025,57(8):69-78, DOI: 10.11918/202407032

Abstract:

为解决室内环境下弱纹理场景中关键点特征稀疏、结构化场景中结构化特征应用不充分以及相机快速移动时关键帧容易跟踪失败的问题,提出了一种基于点线特征融合的双目视觉惯性SLAM方法。首先,基于EDlines线段提取方法,结合高斯图像金字塔实现多尺度线段的提取,以增强线段匹配的尺度不变性。同时,对不同尺度下的线段端点的不确定性进行建模,并结合平铺技术对线段的二进制描述符进行分块处理,从而加速线段匹配并提高线特征匹配的鲁棒性与效率。其次,优化惯性传感器的预积分模型,融合双目视觉的点特征重投影误差、线特征重投影误差以及惯性传感器的预积分约束,采用滑动窗口的非线性优化方法进行联合优化,以提高系统位姿估计精度。最后,文中在包含弱纹理、结构化以及相机快速移动等复杂环境的EuRoC数据集上进行实验。结果表明,VI-SLAM方法在EuRoC数据集上的相机轨迹均方根误差为0.031 m,平均误差为0.027 m,拥有更强的鲁棒性和更高的定位精度,尤其在弱纹理和相机快速运动场景中,定位精度优势显著。

-

2025,57(8):79-87, DOI: 10.11918/202409062

Abstract:

为解决感应式无线电能传输中双向能量与信号同步传输系统存在的结构复杂、传输速率低、能量信号串扰等问题,提出了一种新型基于调幅调谐式的双向能信同传方法。文中通过改变逆变器移相全桥控制的移相角对正向信号进行调幅调制实现信号正向传输,采用改变副边谐振电容对反向信号进行调谐调制实现信号反向传输,从而使得线圈两端电流带有信号特征,并利用电流互感器将带有信号特征的电流信号通入解调电路中还原信号。首先,通过对电路结构进行理论推导分析;其次,采用Matlab/Simulink进行仿真分析并且验证理论分析的正确性;最后,根据仿真结果搭建了一个功率为120 W实验平台。结果表明:在功率为120 W的条件下,负载电压波动小于3%,电能传输对信号传输影响较小,可实现正向4 kbps、反向20 kbps的高速半双工传输,信号传输误码率为0.1%;仿真试验结果证明了该方法在感应式无线电能传输中能够有效实现双向能量与信号同步传输,具有较高传输速率和低误码率,可为无线电能传输系统设计提供参考。

-

2025,57(8):88-95, DOI: 10.11918/202407029

Abstract:

为解决预定义参数化模型的特征匹配方法通用性较低且鲁棒性较差的问题,根据正确匹配和误匹配的空间分布具有显著差异的现象,提出一种局部密度差异引导的特征匹配(RFM-LoDD)算法。首先,将假定特征匹配转换为能够表征特征匹配性质的空间样本点,并引入概率距离计算样本点的局部密度。其次,在随机选取的40幅涉及不同变换模型的图像对上测试算法的最优参数设置,确定了具有全局最优的密度阈值和其他参数。最后,将样本点的局部密度与密度阈值进行比较,当样本点的局部密度大于密度阈值,则认为该样本点代表的假定匹配为正确匹配,否则,就认为其代表的假定匹配为误匹配。在代表图像对和公开数据集上进行的实验表明,RFM-LoDD算法在各种匹配场景下都能够保持良好的鲁棒性,特别是在内点率较低的Retina数据集和AdelaideRMF数据集上相比于先进的算法均取得了领先的F分数。此外,RFM-LoDD算法具有准线性的时间复杂度,在4个公开数据集上的平均运行时间约为40 ms,时间成本相比于经典的随机抽样一致性(RANSAC)算法降低了两个数量级。

-

2025,57(8):96-104, DOI: 10.11918/202412012

Abstract:

为提高某型车辆承载轴在弯扭载荷下的疲劳寿命,针对承载轴材料TC11钛合金,建立了包含表面粗糙度与表层残余应力的微观有限元模型,基于临界平面法建立TC11弯扭疲劳寿命预测模型,研究表面粗糙度与轴向/周向残余应力对疲劳寿命的影响规律;分别使用车削与超声滚压工艺加工疲劳试样,对比两种工艺下试样的表面完整性,进行疲劳实验,验证预测模型准确性,并通过分析断口形貌研究断裂机理。研究表明:表面粗糙度和轴向残余压应力对寿命的影响显著,随着表面粗糙度Sa由1.6 μm下降至0.4 μm,寿命提高了135%;轴向残余压应力由100 MPa增大至400 MPa,寿命提高了123%,周向残余应力的影响较小。滚压试样具有更低的表面粗糙度、更高的加工硬化程度以及更高的表层轴向/周向残余压应力,疲劳寿命更高,建立的寿命预测模型可在25%的误差范围带内预测TC11弯扭寿命,为工艺优化提供理论依据。滚压后试样断口疲劳辉纹间距由0.8~0.9 μm减小至0.3~0.4 μm,裂纹扩展速率降低,在加工影响层主要断裂形式由沿晶断裂转变为穿晶断裂。

-

2025,57(8):105-114, DOI: 10.11918/202409030

Abstract:

为系统全面地理解中斯托克斯数载粒子射流(MSPJ)的动力学特性,并验证泰勒流体粒子理论在更小粒子情况下的适用性,开展了中斯托克斯数载粒子射流速度演变实验分析。首先,搭建了粒子图像测速(PIV)实验台。其次,分别进行了6组不同初速度下的宏观大尺度与介观尺度测量实验。最后,进行了两种尺度下粒子的瞬时速度、平均速度和脉动速度的演化规律对比分析,并结合泰勒流体粒子理论模型对MSPJ速度衰减进行了预测和验证分析。结果表明:沿射流中心线的粒子平均速度衰减趋势与气相相似,呈现出先增大后减小的趋势;而由于壁面反弹的低速粒子与射流中心的高速粒子混合,粒子脉动速度的衰减显著不同,呈现出先减小后增大再减小的趋势。此外,喷嘴附近的粒子脉动速度场与平均速度场的分布存在显著差异,脉动速度场表现为中间速度较小、边缘及过渡区速度较大的分布特征,平均速度场则相反。泰勒流体粒子理论对MSPJ粒子速度衰减预测的最大累积误差为6.16%。重粒子的速度自相似性因明显的惯性效应而更快衰减。本研究能够为滑移速度、曳力及发动机油液喷雾等相关领域的进一步研究提供参考。

-

2025,57(8):115-124, DOI: 10.11918/202408064

Abstract:

为解决复杂工业场景中滚动轴承复合故障数据难以采集所导致模型识别故障困难的问题,提出基于反馈对比生成的零样本滚动轴承复合故障诊断模型。首先,采用连续小波变换将振动信号转换为时频图,更好地保留故障的时频信息。其次,引入注意力引导ConvNeXt特征提取模块,利用通道和空间注意力机制强化故障特征的表征,消除无关信息干扰,增强故障特征的辨识性。然后,结合对抗训练和属性反馈对齐网络,确保生成的伪故障特征能够准确反映其对应的故障属性信息,实现高质量的故障特征生成。同时引入对比学习模块,生成接近正样本但远离其他样本的故障特征,进一步提高特征生成器的性能和特征的辨别力。最后,通过计算伪故障特征与未知复合故障特征的相似度,将相似度最高的类别标签作为未知复合故障标签,实现对未知复合故障的诊断。结果表明:加入注意力机制的特征提取网络相比其他网络,诊断精度提升8.42%;相比仅使用WGAN-GP生成模块,诊断精度提升14.67%;与其他模型相比,文中所提模型在故障诊断准确率上显著提高28.67%,从而验证了所提模型的有效性与优越性,为机械设备的智能维护提供了一种全新的解决方案。

-

2025,57(8):125-133, DOI: 10.11918/202410077

Abstract:

为识别螺旋轴流泵内流致噪声声源位置并分析非定常流场对流致噪声的影响,文中结合计算流体力学和声学有限元法对泵内流致噪声进行了数值模拟分析。首先,基于ANSYS CFX软件,采用剪切应力输运(SST)模型对泵内三维非定常流动进行模拟,获取泵内流场的压力脉动特性。其次,将固体壁面处压力脉动作为激励源,基于LMS Virtual Lab软件并采用FW-H方程对泵内声场进行数值计算,重点分析了流致噪声频域特性以及不同部件和区域对噪声的贡献,以识别声源位置。最后,结合时域信号相关性及相干性理论,对叶片表面压力脉动信号的时空关联性进行深入分析,揭示关键声源区域的流动特性及其对噪声的贡献机理。结果表明:与导叶下游相比,叶轮上游的流致噪声更大,随频率衰减更慢,噪声贡献量最高的频带位于0~3 000 Hz范围内,声压级最大峰值出现在叶片通过频率处;旋转声源在此处总声压级比静止声源高25.4 dB,其中,叶片吸力面比压力面产生更大的噪声,其前50%弦长区域对噪声贡献量更大;对叶片吸力面不同位置处压力脉动信号的时空关联性分析表明,此区域的压力脉动主要来源于此处的附面层分离。

-

2025,57(8):134-142, DOI: 10.11918/202407011

Abstract:

针对刀尖点频响函数受机床主轴位置、主轴转速和刀具参数的影响较大的难点,为快速准确地获取机床刀尖点频响函数,文中引入迁移学习提出了一种基于少量试验样本来获取不同刀具参数的旋转刀尖频响函数预测模型的方法。首先,生成机床主轴位置和转速的正交规划表,基于空运行自激励法和卷积神经网络(CNN)算法,建立与机床加工位置和主轴转速相关的刀尖频响函数预测模型。其次,考虑刀具伸长量、直径和种类等参数的影响,利用少量的相关数据样本,基于迁移学习训练出不同刀具工况的刀尖频响函数预测模型。最后,基于加工中心VMC80IV开展了锤击实验和空运行自激励实验,采用实验数据对预测模型进行训练,以各阶次模态参数为模型输出值,通过模态叠加法重构出刀尖点频响函数,并对比模型预测值和实际测量值。结果表明,对于不同刀具工况下的旋转刀尖频响函数预测模型,各阶次固有频率的预测误差不超过2%,阻尼比的预测误差不超过5%,验证了该预测模型的有效性和准确性。

-

2025,57(8):143-153, DOI: 10.11918/202407080

Abstract:

利用电动汽车(EV)的移动储能特性参与建筑能源系统调度,已逐渐成为推动建筑领域迈向绿色低碳发展的重要举措之一,能够有效提升建筑的能源利用效率,同时降低建筑的运行成本。针对大型光伏建筑一体化(BIPV)公共建筑,提出一种考虑EV接入的BIPV建筑能源系统双层优化配置及调度方法。首先,利用高斯混合分布模型对电动汽车的日常出行行为进行拟合,构建基于公共建筑的EV出行规律模型。其次,为同时求解出系统的配置和调度结果,建立双层优化模型,在上层中以系统年规划成本最小为优化目标得到配置结果,在下层中以系统日运行成本最小为优化目标得到电力负荷调度结果。最后,给出双层优化模型求解方法,选取某大学校园内办公建筑采暖季的典型日天气负荷数据进行算例分析。结果表明:按照求解结果对建筑能源系统进行配置与调度能够有效提高光伏利用率,延长储能设备使用寿命。并且在系统中通过对比使用不同配置形式的储能方案发现,仅利用EV储能在长短期经济性上更具优势,能够实现良好的系统运行性能。

-

2025,57(8):154-170, DOI: 10.11918/202407045

Abstract:

为研究机器学习在海上结构物运动预报的发展现状及其亟需解决的关键问题,文中对近10年来海洋工程领域针对海上结构物运动预报的研究进行了全面的论述。随着海上结构物运动预报的需求不断扩大,基于流体力学理论的传统预测方法在预报精度与预报实时性上不能同时满足实际应用需求,而机器学习方法的出现,使精确预测未来时刻的运动响应并依据该响应实现结构物的超前控制成为现实。文中基于预报方法的建模原理将其分为统计回归方法、一般神经网络方法、智能神经网络方法与混合预测方法4类,并对4类方法进行了全面的回顾、分析和综合。最后,分析了当前存在的不足与问题,并从预报方法、框架以及数据集等方面给出了未来发展方向,可为船舶、海上平台等海上结构物运动预测领域的发展提供参考。研究表明:机器学习在海上结构物运动预报领域的研究尚处于相对初始阶段,仍有许多技术难题亟需解决,但随着AI大模型的大力发展与本领域研究学者对机器学习研究的不断深入,可为本领域特色预报方法的开发提供坚实基础。

-

2016,48(4):20-25, DOI: 10.11918/j.issn.0367-6234.2016.04.003

Abstract:

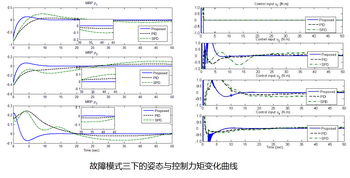

针对航天器姿态控制过程中同时存在执行器故障、安装偏差与控制受限的多约束问题,提出一种基于积分滑模面的自适应鲁棒姿态容错控制方法,所设计的控制器在满足执行器控制能力的饱和受限约束的条件下确保系统稳定;同时,通过引入控制参数在线自适应学习策略以提高对干扰、安装偏差以及故障变化的鲁棒性,进而减小对这些信息的依赖能力,并基于Lyapunov方法分析了系统稳定性.通过数值仿真结果表明,提出的自适应积分滑模容错控制算法能有效的保证执行器故障时航天器姿态控制系统的稳定性,并具有较强的鲁棒性.

-

2017,49(3):1-14, DOI: 10.11918/j.issn.0367-6234.2017.03.001

Abstract:

无人机在军事和民用应用上越来越广泛,为使无人机能够更好地发挥作用,需要采用多无人机编队飞行控制来实现协同侦察、作战、防御及喷洒农药等任务.多无人机协同编队控制技术主要包括信息感知技术、数据融合技术、任务分配技术、航迹规划技术、编队控制技术、通信组网技术和虚拟/实物验证实验平台技术等.首先对国内外多无人机编队相关技术的现状和进展进行综述,然后重点对多无人机编队控制方法进行分析,并对队形设计、队形调整和队形重构等问题进行归纳总结,最后对多无人机协同编队所面临的机遇和挑战进行了展望.结果表明:目前多无人机编队飞行理论方面取得了丰硕成果,但是实物飞行试验仅能实现简单通信环境下的协同编队飞行,任务分配和航迹规划实时性不高,控制方法应对突发情况鲁棒性低,多机多传感器协同感知能力不足,欠缺对实体的仿真实现,未来的研究方向应是突破上述关键技术的不足,开展复杂感知约束和复杂通信环境下的多无人机协同编队飞行研究,提出更加有效的控制方法,并进行多无人机实物编队飞行试验,使无人机能够更好地完成既定任务.

-

2023,55(5):107-113, DOI: 10.11918/202204106

Abstract:

在超密集网络环境中,各个接入点密集部署在热点区域,构成了复杂的异构网络,用户需要选择接入合适的网络以获得最好的性能。如何为用户选择最优的网络,使用户自身或网络性能达到最佳,称为网络接入选择问题。为了解决超密集网络中用户的接入选择问题,综合考虑网络状态、用户偏好以及业务类型,结合负载均衡策略,提出了一种基于改进深度Q网络(deep Q network,DQN)的超密集网络接入选择算法。首先,通过分析网络属性和用户业务的偏好对网络选择的影响,选择合适的网络参数作为接入选择算法的参数;其次,将网络接入选择问题利用马尔可夫决策过程建模,分别对模型中的状态、动作和奖励函数进行设计;最后,利用DQN求解选网模型,得到最优选网策略。此外,为了避免DQN过高估计Q值,对传统DQN的目标函数进行优化,并且在训练神经网络时,引入了优先经验回放机制以提升学习效率。仿真结果表明,所提算法能够解决传统DQN的高估问题,加快神经网络的收敛,有效减少用户的阻塞,并改善网络的吞吐能力。

-

2023,55(5):139-150, DOI: 10.11918/202112016

Abstract:

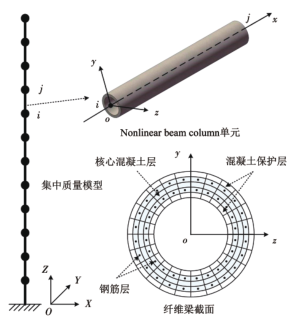

为了研究近断层脉冲型地震动作用下适用于评价高耸结构抗震性能的地震动强度参数,基于加速度反应谱提出一种同时考虑结构周期延长和高阶振型效应的地震动强度指标。分别以120 m和240 m的钢筋混凝土烟囱结构为研究对象,使用OpenSEES程序,在近断层脉冲型地震动作用下,揭示了高耸混凝土结构的损伤指标(ParkAng损伤指标、最大层间位移角、最大曲率、最大楼层加速度以及最大顶点位移)与37个地震动强度指标的关联性。研究结果表明:提出的地震动强度指标最适合用于预测高耸混凝土结构在近断层脉冲型地震作用下发生的ParkAng损伤;与速度相关的地震动强度指标表现出与高耸结构损伤指标的较高的相关性;随着结构周期的增大,位移型的地震动强度指标与损伤的关联性有增长的趋势;此外,地面峰值加速度在表征高耸结构变形破坏方面存在局限性,但是可以用来分析非结构构件的抗震性能。研究结论可为选择合适的地震动强度指标和损伤指标评价高耸混凝土结构在近断层脉冲型地震动作用下的抗震性能提供参考。

-

2023,55(5):1-13, DOI: 10.11918/202206056

Abstract:

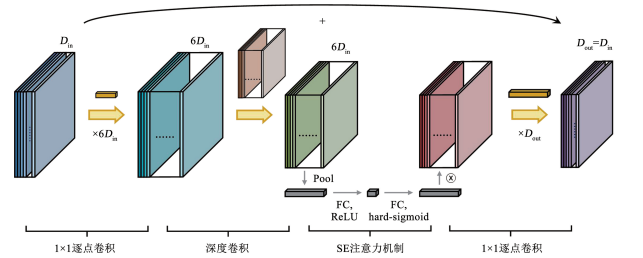

针对边缘设备计算和存储能力差的问题,本文对传统YOLOv5模型中用于特征提取的主干网络CSPDarkNet53进行轻量化处理,提出了一种轻量化MPE-YOLOv5手势识别算法,以实现模型在低功耗边缘设备上的部署;针对轻量化模型提取特征较少而导致的难以识别大尺度变换目标和微小目标问题,对M-YOLOv5网络设计添加有效通道注意力机制(efficient channel attention,ECA),以缓解因特征通道减少而导致的高层特征信息丢失的问题;同时增加针对微小目标的检测层,提高对微小目标手势的敏感度;并选用EIoU作为预测锚框的损失函数,以提高模型的定位精度。本文在自制数据集和NUS-Ⅱ公共数据集上验证了MPE-YOLOv5算法有效性,并将MPE-YOLOv5算法与轻量化后的M-YOLOv5算法和原始的YOLOv5算法在自制数据集上进行了对比实验。实验结果表明,改进算法的模型参数量、模型大小和计算复杂度分别是原算法的21.16%、25.33%和27.33%,平均精度可达97.2%;与轻量化模型M-YOLOv5相比,MPE-YOLOv5能够在保持原来效率的同时,使平均精度提升8.72%。因此,所提MPE-YOLOv5算法能够较好地平衡模型的检测精度和实时推理速度,可实现在硬件受限的边缘终端上进行部署。

-

2023,55(5):78-87, DOI: 10.11918/202112059

Abstract:

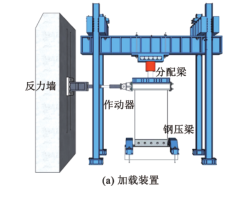

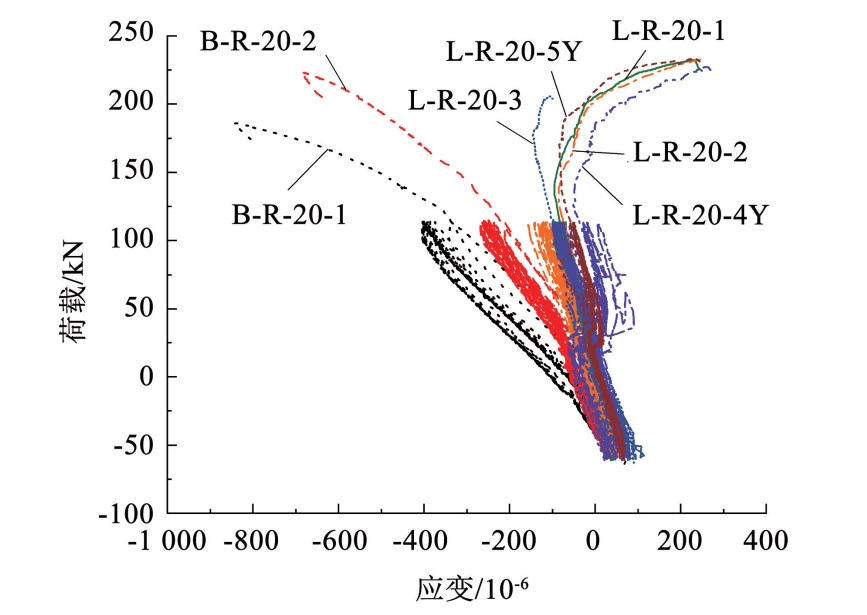

针对强震作用下典型装配式剪力墙结构的破坏机理和薄弱环节,提出一种具有耗能减震功能的新型装配式剪力墙。采用模型试验和数值模拟相结合的方法,设计制作了4片缩尺比1∶1.54、剪跨比1.52的新型装配式剪力墙试件,并对其进行了相应的抗震性能试验,系统分析了螺栓数量、轴压比和边缘构件纵筋配筋率对试件破坏模式、滞回性能、承载能力、变形性能、刚度退化及耗能能力的影响规律。试验结果表明:各试件破坏模式与相同剪跨比的现浇剪力墙基本一致,呈弯剪型破坏;但新型装配式剪力墙具有更为优异的滞回性能和耗能能力,其在破坏点的耗能值显著高于普通现浇墙体;当螺栓数量减少时,新型装配式剪力墙承载能力无明显变化,但滞回性能降低、墙体变形加剧;轴压比或边缘构件纵筋配筋率的降低会导致剪力墙承载能力降低和极限位移增大。最后采用ABAQUS软件建立了相应试件的有限元模型,模拟结果与试验结果吻合较好,表明所建模型的正确性,能够将其应用于新型装配式剪力墙的分析之中。

-

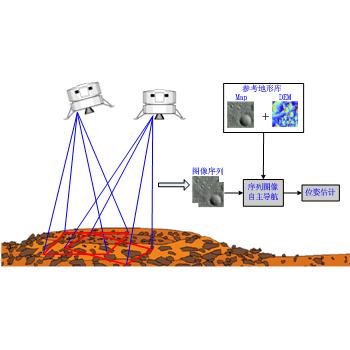

2016,48(4):1-12, DOI: 10.11918/j.issn.0367-6234.2016.04.001

Abstract:

基于序列图像的自主导航作为未来深空探测地外天体精确定点着陆任务的关键技术,是目前深空探测技术的重点发展方向之一.针对未来深空探测地外天体精确着陆自主导航的需求,阐述了发展深空探测着陆过程序列图像自主导航的必要性.首先,分别从主动成像和被动成像两个方向介绍了基于序列图像的深空探测着陆过程自主导航研究现状;然后,总结并分析了基于序列图像的深空探测着陆过程自主导航涉及到的关键技术;最后,根据关键技术分析给出了基于序列图像的深空探测着陆过程自主导航研究目前存在的主要问题并对其后续发展进行了展望.

-

2023,55(5):132-138, DOI: 10.11918/202112138

Abstract:

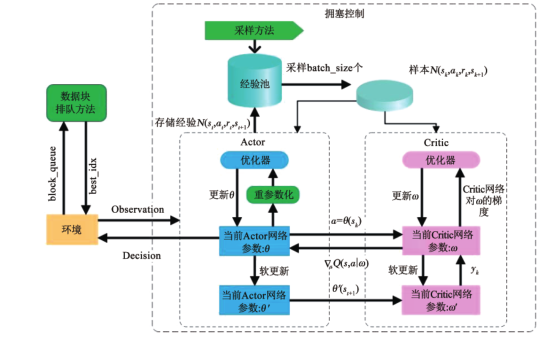

面向低时延、稳定传输、高用户体验质量(quality of experience,QoE)的网络实时传输需求场景,提出一种低时延智能网络数据传输调度算法。该算法由数据块排队控制策略和拥塞控制策略两部分组成。数据排队控制策略提出了综合数据块的创建时间和有效时限(effective time)的性价比模型,有效地解决了传输时间约束下的信息传输不均衡问题;拥塞控制策略提出了基于使用耿贝尔分布(Gumbel distribution)采样重参数化与混合经验优先级模型改进后的深度确定性策略梯度(deep deterministic policy gradient,DDPG)方法,解决了深度确定性策略梯度不适用于离散网络动作空间拥塞控制的问题,并通过学习自适应调整发送参数显著提升了网络拥塞控制质量。实验结果表明,实时传输场景下使用本文提出的排队算法能够有效提升QoE,采用改进后的DDPG进行拥塞控制能大幅降低传输时延。同样场景下,将提出的智能网络数据传输调度算法与排队策略及拥塞控制策略相结合,与传统的网络数据传输调度算法相比,能够更好地兼顾低时延和稳定传输,提供更高的数据传输质量。

-

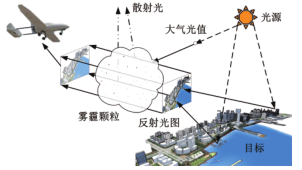

2023,55(5):88-97, DOI: 10.11918/202111001

Abstract:

针对现有去雾算法大都存在复原图像亮度低、天空明显色彩失真等问题,提出了一种融合大气光值-图估计的无人机航拍图像去雾方法。首先,根据颜色衰减先验理论获取景深图像,将景深图像内偏差最小区域均值作为大气光值;其次,设计了一种自适应随机游走聚类方法用来估计大气光图,通过自适应随机游走算法将图像聚类为N个子区域,对子区域前0.1%像素求均值作为区域大气光值,将区域大气光值组合并通过引导滤波对其进行细化,获得大气光图;然后,通过融合大气光值-图估计方法将两种大气光估计融合为新的大气光图,作为更加准确的大气光估计;利用雾霾线先验方法获得透射率,同时提出一种暗补偿方法对其进行优化,提高透射率精度;最后,根据大气散射模型,利用求得的融合大气光图和优化透射率,得到清晰的复原图像。实验结果表明,相对于比较算法,提出的算法的复原图像在信息熵、平均梯度、模糊系数及对比度上分别提升1.1%、6.3%、8.5%、6.4%,主观视觉效果更好,信息更加丰富。

-

2023,55(5):59-70, DOI: 10.11918/202204057

Abstract:

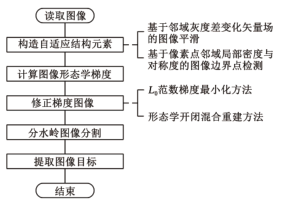

图像分割是按照一定的规则,将图像中具有特殊意义的区域划分为若干个互不相交的子区域,是从图像处理到图像分析的关键环节,传统分水岭图像分割方法是一种应用较为广泛的技术,具有快速、简单的优点,但该方法易受噪声干扰,分割结果易丢失边缘重要信息,出现过分割现象。为改善传统分水岭图像分割方法存在的过分割问题,提出了一种基于自适应结构元素的改进分水岭图像分割方法。首先,利用图像像素点邻域的局部密度、对称度及边缘特征构造形状可变的自适应结构元素,确保其与图像目标几何结构具有较强的一致性;其次,利用该结构元素获取图像形态学梯度,提高目标边缘的定位精度;将L0范数梯度最小化和形态学开闭混合重建相结合修正梯度图像,减少梯度图像中的局部无效最小值点,抑制过分割现象的产生;最后对修正后的梯度图像进行分水岭分割,实现图像目标区域的精确分割。实验结果表明,该方法能够有效抑制过分割现象,提高目标边缘定位的准确性,具有较高的分割精度。

-

2023,55(5):50-58, DOI: 10.11918/202201126

Abstract:

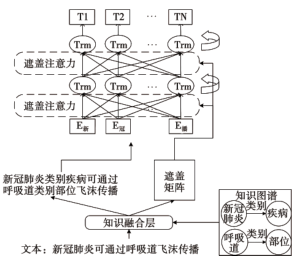

为了改善通用预训练模型不适应医疗领域的命名实体识别任务这一不足,提出了一种融合医疗领域知识图谱的神经网络架构,该架构利用弹性位置和遮盖矩阵使预训练模型计算自注意力时避免语义混淆和语义干扰,在微调时使用多任务学习的思想,利用回忆学习的优化算法使预训练模型均衡通用语义表达和目标任务的学习,最终得到更为高效的向量表示并进行标签预测。实验结果表明:本文提出的命名实体识别架构在医疗领域上取得了优于主流预训练模型的效果,在通用领域也有较为良好的效果。该架构避免了重新训练针对某个领域的预训练模型和引入额外的编码结构从而精简了计算代价和模型大小。此外,通过消融实验对比,医疗领域对于知识图谱的依赖程度较通用领域依赖程度更大,这说明在医疗领域中融合知识图谱方法的有效性。通过参数分析,证明本文使用回忆学习的优化算法可以有效控制模型参数的更新,使模型可以保留更多的通用语义信息并得到更符合语义的向量表达。本文也通过实验分析说明了所提方法在实体数量少的种类上具有更优的表现。

-

2024,56(1):1-16, DOI: 10.11918/202306009

Abstract:

随着工业4.0概念的发展,数字孪生技术(digital twin)已经成为智能制造和产品全寿命周期管理相关领域的主要数字化解决手段。在工程建设领域,提升土木工程结构数字化防灾能力和管理水平是未来智慧城市建设的重要环节。建立精确可靠的数字孪生模型,一方面,可以帮助实现工程灾害的精准防控和重大灾害事故的风险识别预警;另一方面,数字孪生也为未来城市的数字化建设和管理提供了技术基础。本文首先对数字孪生技术的基本概念和阶段性发展成果进行梳理,总结了在土木工程领域里孪生数据获取和构建数字孪生体的技术手段。最后,从结构运营评估、灾害仿真推演和数字孪生城市建设三个领域来回顾与展望数字孪生技术在土木工程领域的应用进展。

-

2023,55(5):114-121, DOI: 10.11918/202109131

Abstract:

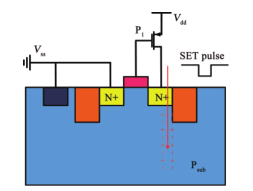

先进纳米集成电路工艺的发展使得微电子器件翻转的阈值电荷不断降低,导致数字电路中由单粒子效应引起的软错误率增加。为加强集成电路中标准单元的抗辐射特性,本文提出了一种抗单粒子瞬态(single-event transient,SET)加固的与非门结构。在三阱工艺下,通过将下拉网络中每一个NMOS管的衬底和源极各自短接,便有效地提高了与非门抗辐射性能,而且随着输入端数目的增加,本文提出的与非门加固效果更加明显。利用Sentaurus TCAD软件的混合仿真模式进行粒子入射仿真实验,对于与输出节点相连的NMOS管采用经过工艺校准的三维物理模型,其他MOS管采用工艺厂商提供的Spice模型。结果显示:在40 nm工艺下,当入射粒子 线性能量传输(linear energy transfer,LET)值为10 MeV·cm2/mg时,本文提出的2输入与非门能够在3种输入的情况下降低输出电压扰动幅度。其中在N2管关闭的输入模式下,达到了对单粒子入射免疫的效果;对于3输入与非门,即使在“最坏”输入的情况下,也能使输出电压翻转幅度降低85.4%。因此,本文提出的与非门加固方法起到了显著的抗单粒子瞬态效果。

-

2023,55(5):14-21, DOI: 10.11918/202201069

Abstract:

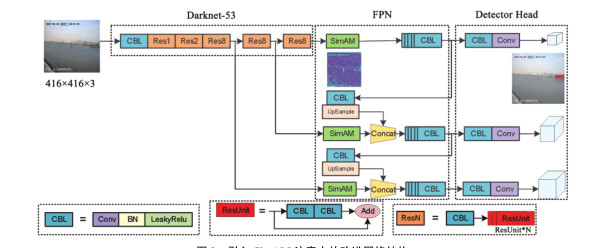

基于视觉图像的船舶目标检测中由于图像背景复杂,无关干扰较多,导致船舶目标检测的难度增大。并且多类别船舶检测数据集现有数量较少且存在样本不均衡的问题使得船舶目标检测性能较低。针对复杂背景干扰检测,本文通过引入SimAM注意力机制对YOLOv3模型进行改进,利用该机制加强船舶目标在提取特征中的权重并抑制背景干扰权重,从而提升模型检测性能;同时,采用强实时数据增强以改善样本尺度分布不均衡的问题,结合迁移学习提升在样本数量受限情况下的船舶检测精度。提取特征的可视化结果显示改进模型对无关背景特征干扰进行了抑制,增强了模型对于船舶特征的提取能力。在SeaShips数据集上,提出的改进模型在不引入额外可学习参数的情况下mAP.5、mAP.75分别达到了96.93%、71.49%,检测速度达到了66 frame/s,在检测精度与运行效率方面保持了均衡。与Saliency-aware CNN、eYOLOv3相比更有效地优化了目标特征,使得mAP.5分别提高了9.53%、9.19%。改进模型在新加坡海事数据集上在船舶类型目标检测的mAP.5达到了81.81%,验证了模型具有较好的泛化能力。

-

2024,56(1):117-129, DOI: 10.11918/202302046

Abstract:

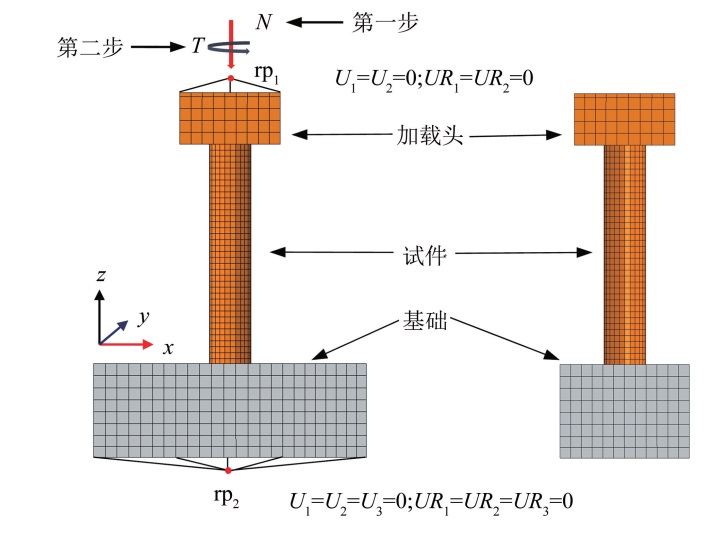

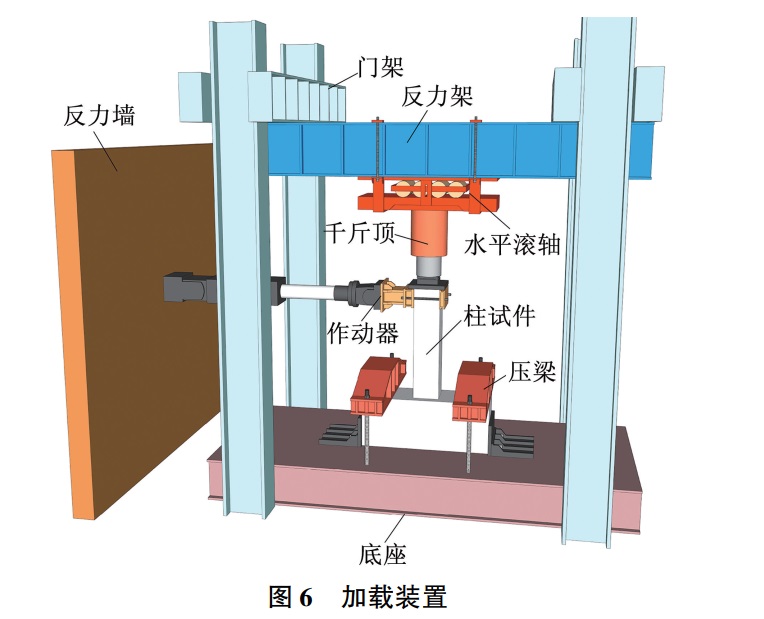

为研究双层圆钢管混凝土长柱在压、扭荷载作用下的力学性能,利用研制的Stewart六自由度加载平台,进行了两个普通圆钢管混凝土长柱和两个双层圆钢管混凝土长柱试件在纯扭、压扭作用下的低周往复试验。对比分析了各试件的承载力、扭转变形、耗能、滞回性能,进行了有限元参数分析。研究表明:普通圆钢管混凝土长柱和双层圆钢管混凝土长柱均具有较好的抗扭能力;与普通圆钢管混凝土长柱相比,双层圆钢管混凝土长柱的初始刚度和承载力略有提升,滞回曲线更饱满,耗能能力和延性大幅提升;参数分析表明含钢率一定时,内层钢管径厚比越大,对抗扭越有利;一定范围内的轴向荷载,可提高钢管混凝土柱的抗扭能力。

-

2024,56(1):165-172, DOI: 10.11918/202302068

Abstract:

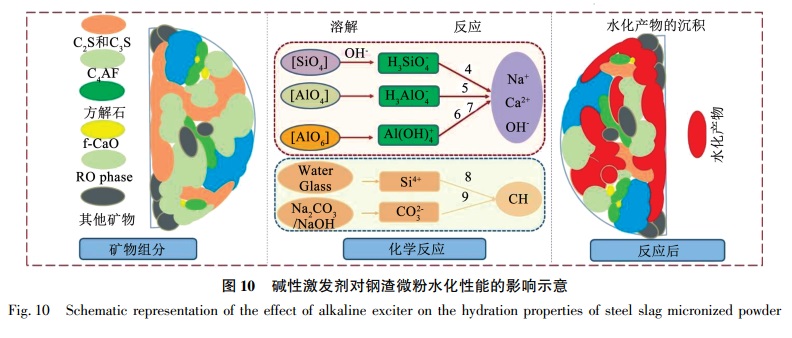

为考察不同碱性激发剂对钢渣水泥性能的影响,开展碱性激发剂(水玻璃、Na2CO3/NaOH、NaOH)对钢渣水泥宏观力学性能影响的试验研究,并采用水化热测试、X射线衍射(XRD)、热重分析(DSC-TG)、扫描电子显微镜(SEM)和压汞试验(MIP)对其微观结构进行研究。结果表明:碱性激发剂提高钢渣水泥早期水化时孔隙液的碱度,加速钢渣玻璃体解聚并生成H3SiO-4和H3AlO2-4,增大体系反应速率,加速C-S-H凝胶和沸石类产物的形成,从而宏观上表现为凝结时间降低,诱导期缩短,反应热峰值和累计放热量增加,早期强度提高;激发剂对钢渣水泥性能的影响与其分子结构有关,影响顺序由大到小依次为水玻璃、Na2CO3/NaOH和NaOH;水玻璃不仅可增大钢渣水泥早期水化时液相的碱度,同时激发剂中的SiO2-3可与Ca(OH)2反应,生成水化产物C-S-H凝胶。掺入碱性激发剂可促进钢渣水泥水化反应的进行,有助于钢渣水泥力学性能与微观结构致密性的提升。

-

2024,56(1):63-72, DOI: 10.11918/202206110

Abstract:

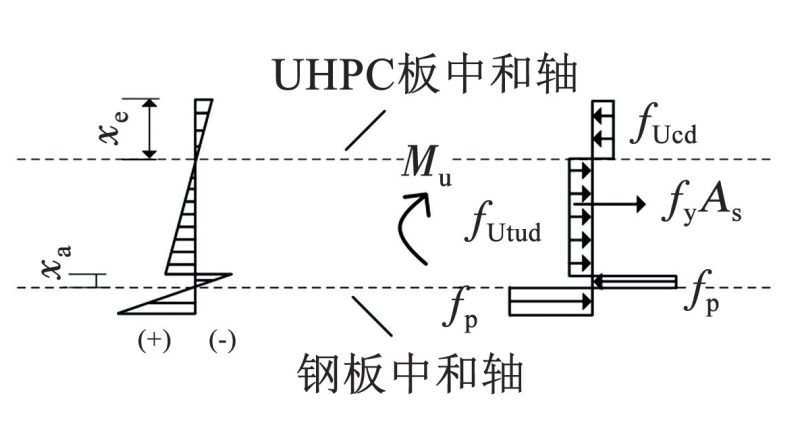

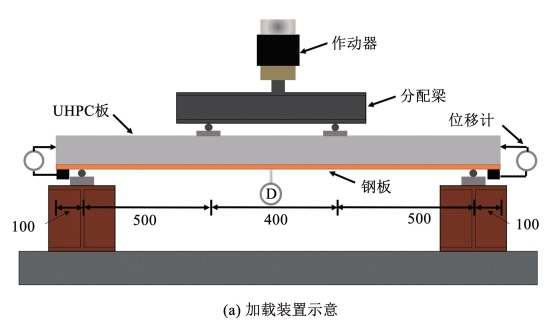

为提高钢-UHPC组合结构的延性,本文提出一种采用装配式栓钉连接的 钢-UHPC组合板。设计并完成了不同抗剪连接程度的组合板的抗弯性能试验,分析了组合板试件破坏形态、极限承载力、刚度、裂缝发展规律和板端滑移,并与采用焊接栓钉的钢-UHPC组合板进行了对比分析,讨论了组合板试件的可拆卸性,最后对其极限抗弯承载力和抗弯刚度进行了理论分析并推导了计算公式。结果表明:装配式栓钉连接的钢-UHPC组合板破坏模式为纵向水平剪切黏结破坏;降低栓钉间距能提高组合板的协同变形能力,从而提高组合板结构的极限承载力、弹塑性阶段的刚度和裂缝控制能力;与采用焊接栓钉连接的钢-UHPC组合板对比,其在发生较大变形的情况下钢板和UHPC板仍然可较容易地拆卸分离;推导了装配式栓钉连接的钢-UHPC组合板的极限承载力计算方法和抗弯刚度计算公式,提出了抗弯刚度计算时应对UHPC板高度进行折减,折减系数(βU)在正常使用阶段建议为0.85,理论计算结果与试验结果吻合良好。本文研究成果可为采用装配式栓钉的钢-UHPC组合板的设计和应用提供理论依据。

-

2024,56(1):130-138, DOI: 10.11918/202209006

Abstract:

为了提高建筑外围护结构施工效率及解决传统外保温系统长期存在的易脱落和易着火问题,提出了一种集保温和建筑模板于一体的岩棉复合保温外模板(RWCIEF)体系。RWCIEF由内到外依次为内侧加强层、岩棉保温芯材、黏结层、保温过渡层以及外侧加强层。以哈尔滨市为例,基于全寿命周期成本(life cycle cost,Clc)确定了岩棉保温芯材的最佳厚度。采用有限元分析与理论计算相结合的方法探求了RWCIEF在工程中的可行性,分析了RWCIEF的抗弯性能、施工承载力及温度效应下的应力和变形,讨论了开槽形式、开槽宽度、开槽深度以及开槽间距对RWCIEF抗弯性能的影响。结果表明:RWCIEF的抗弯性能理论计算结果与有限元分析结果有较高的一致性;开槽处理可有效提高RWCIEF的抗弯性能,综合抗弯性能、热工特性及加工角度,建议开槽形式选用对应开井字槽或对应开纵槽,开槽深度和宽度均为10 mm,开槽间距 为150 mm;设计的RWCIEF满足施工承载力,可保证外围护结构保温工程施工质量;由温度效应产生的最大拉应力和压应力均未超过RWCIEF的外侧加强层承载力,反映出RWCIEF出现夏季空鼓或冬季开裂现象的可能性极小。提出的RWCIEF体系可为外围护结构保温工程及建筑模板工程未来研究方向提供一种新的思路和方法。

-

2024,56(1):151-164, DOI: 10.11918/202308027

Abstract:

为比较套筒灌浆搭接及对接接头间力学性能差异,进行了41个搭接接头和20个对接接头的单拉及高应力反复拉压试验。结果表明:单拉及高应力反复拉压时,两种接头均能实现最大力下总伸长率大于6%、延性系数大于4,强度基本满足规范要求;高应力反复拉压后单拉时,两种接头承载力均有所提高,但接头初始刚度和延性下降;防偏转措施可减少搭接接头残余变形,但其约束刚度有限,搭接接头残余变形略大于对接接头,防偏转搭接接头及对接接头残余变形基本满足规范要求;高应力反复拉压后单拉时,搭接接头套筒中部截面在加载前期纵向受拉、环向受压,加载后期纵向受压、环向受拉,对接接头套筒加载过程中均为纵向受拉、环向受压;高应力反复拉压结束后单拉时,防偏转、不防偏转搭接接头套筒中部截面近钢筋侧最大纵向拉应变分别为对接接头的0.10~0.39倍、0.13~0.18倍,最大环向压应变分别为对接接头的0.09~0.49倍、0.02~0.32倍,搭接接头对套筒材性要求较低;钢筋直径相同时搭接接头材料成本较对接接头降低约35%。

-

2024,56(1):17-32, DOI: 10.11918/202309001

Abstract:

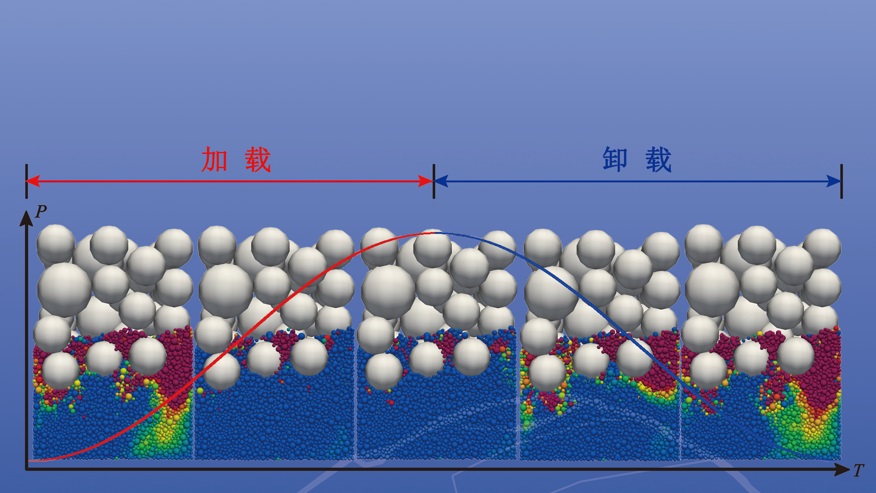

随着土体渗流侵蚀研究的逐渐深入,对土颗粒流失和变形破坏机理的研究方法呈现出多尺度的特点。其中,计算流体力学-离散元耦合方法(CFD-DEM)为在细观尺度上研究流-固耦合相互作用对土体宏观力学特性的影响提供了一种行之有效的方法。针对CFD-DEM耦合方法在岩土工程领域应用现状,本文系统总结现有流-固耦合计算方法的优缺点,重点论述CFD-DEM耦合方法的建模策略,包括固相颗粒形状建模与粒间接触模型、流体相控制方程及参数计算方法,以及CFD-DEM耦合计算,并就相关问题进行深入探讨,最后提出了CFD-DEM耦合方法未来的发展方向。

-

2024,56(1):54-62, DOI: 10.11918/202302060

Abstract:

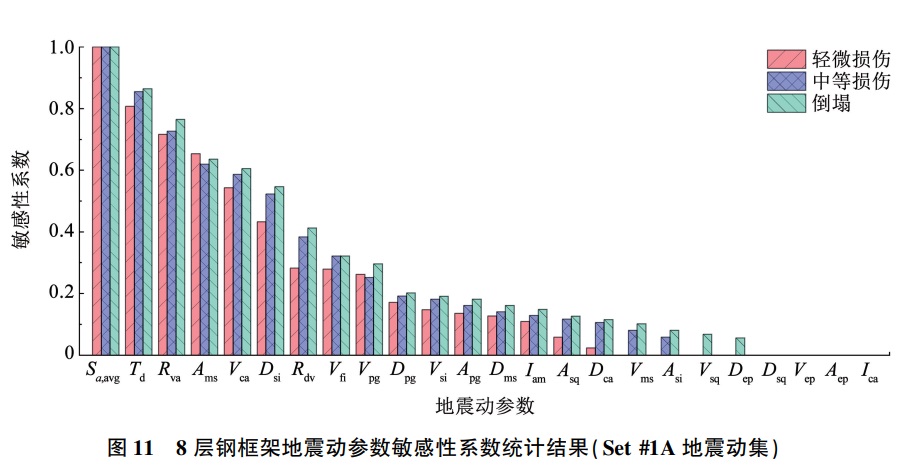

为合理选取地震动参数以有效减小结构损伤预测的不确定性,基于弹性网络回归技术对多个地震动参数进行了比选。基于多种地震动参数以及大量单自由度(SDOF)模型的增量动力分析结果建立弹性网络回归模型,定义回归模型中回归系数值以及回归系数值为非零值的个数分别为地震动参数的敏感性系数和频数。基于地震动参数敏感性和频数分析结果对多种地震动参数进行排序,研究结构恢复力模型、地震动集和结构极限状态对地震动参数排序结果的影响。基于一座8层钢框架结构分析结果验证了基于弹性网络回归的地震动参数比选方法的有效性。结果表明:选取代表性的地震动参数加入最小二乘回归模型时,不同结构极限状态下回归分析中残差标准差显著减小。基于大量SDOF体系的地震动参数排序结果比选出了受地震动集、结构恢复力模型和结构极限状态影响较小的地震动参数。结果可为结构抗震能力预测用地震动参数的比选提供理论基础。

-

2024,56(1):84-92, DOI: 10.11918/202208008

Abstract:

为探究钢-薄层超高性能混凝土(ultra-high performance concrete, UHPC)轻型组合桥面体系在局部轮载下的抗弯性能,设计并开展了4块基于高强螺栓连接的可拆卸式钢-UHPC组合板的四点弯曲试验,研究了钢板类型、抗剪连接件间距对可拆卸式钢-UHPC组合板的破坏模式、荷载-挠度曲线、界面相对滑移、裂缝宽度、截面应变分布等影响规律,研究结果表明:在正弯矩荷载作用下,采用Q355钢板的组合板的破坏模式为高强螺栓被剪断,而采用负泊松比(negative Poisson’s ratio, NPR)钢板的组合板的破坏模式为部分高强螺栓被剪断、部分预埋带垫加长螺母被拔出、UHPC板由于失稳大面积压溃等;在相同的高强螺栓间距下,采用NPR钢板的组合板的板端相对滑移较小,说明NPR钢板有效延缓并限制了钢板与UHPC板的相对滑移,从而提升两者的协同变形能力,继而提高组合板的抗弯刚度及承载力等;由截面应变分析可知,由于NPR钢板的负泊松比效应、高刚度、高屈服强度,整个加载过程NPR钢板与底部UHPC层的拉应变保持着应变协调性,随着荷载的增大截面塑性中和轴的上移幅度可忽略不计。因此,在采用NPR钢板提升钢-UHPC组合板抗弯性能的前提下,应使UHPC厚度与NPR钢板的性能进行匹配,充分发挥两者的材料性能,避免失稳破坏先于UHPC材料强度破坏。

-

2024,56(1):103-116, DOI: 10.11918/202208046

Abstract:

为研究超高性能混凝土(UHPC)免拆模板钢筋混凝土(URC)柱的抗震性能,选取UHPC免拆模板拼接方式和表面处理方式为试验设计参数,制作并完成了9个URC柱和1个钢筋混凝土(RC)柱的拟静力加载试验。模板拼接方式为螺栓加角钢连接、螺栓连接和环氧树脂砂浆连接;表面处理方式为光面处理、气泡膜印花处理和设肋处理,通过拟静力试验研究了模板拼接方式及表面处理方式对该类柱抗震性能的影响。此外,基于平截面假定,提出了URC柱的正截面偏压承载力计算式。结果表明:峰值荷载前,UHPC模板与核心混凝土黏结面无明显破坏,URC柱表现出良好的整体性,尤其是采用螺栓加角钢连接的URC柱,即使加载至极限位移时,也没有发生界面黏结失效破坏;与普通RC柱相比,URC柱的承载力提高了6.4%~43.3%,延性提高了11.4%~48.7%,耗能能力提高了27.7%~85.3%;三种连接方式中,采用螺栓加角钢连接的URC柱承载力最高,连接最可靠。最后,基于平截面假定提出的公式计算值与试验值吻合较好,可为工程应用提供参考。

-

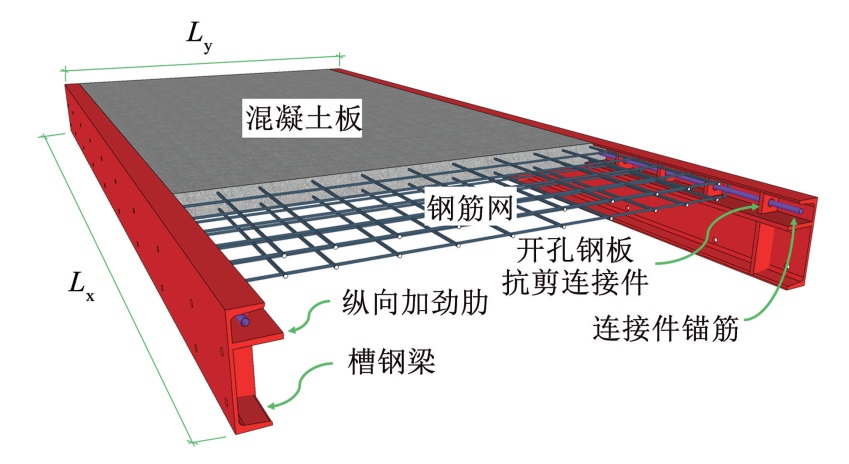

石敬州,周凌宇,方蛟鹏,刘晓春,刘家豪,何昌杰,李分规,戴超虎,廖飞,吴睿智

2024,56(1):73-83, DOI: 10.11918/202305009

Abstract:

为充分发挥装配式工业化程度高和钢混组合结构优良力学性能的优势,提出一种装配式双拼槽钢混凝土组合楼板,对3组简支组合楼板试件进行了四点加载试验,研究了该组合楼板的竖向静载下力学性能。分析了楼板裂缝、挠度、应变(钢筋、钢梁、混凝土板)随荷载发展规律;基于极限平衡法,提出了考虑受拉薄膜效应和刚度强化系数的承载力计算公式。结果表明:组合楼板的变形呈双向板特征,试件破坏时均出现板顶角部裂缝和弧形裂缝,混凝土板底中心区域为网状裂缝和向角部延伸的斜裂缝,双拼主梁发生塑性弯曲;在楼板的中心挠度达到l0/40时,试件荷载分别为327.63 kN、436.92 kN和406.12 kN,组合楼板承载力较高;钢筋的应变发展在垂直钢梁方向较大,沿着塑性铰线屈服;考虑受拉薄膜效应和刚度强化系数的计算公式与试验结果吻合良好,准确地预测了楼板荷载-挠度全过程曲线。

-

2024,56(1):139-150, DOI: 10.11918/202206114

Abstract:

为研究纵筋与箍筋共同锈蚀对钢筋混凝土黏结性能的影响,采用电渗—恒电流—干湿循环的加速锈蚀方法对25个钢筋混凝土(RC)试件进行锈蚀,进而对其进行拉拔试验,研究了纵筋锈蚀、箍筋锈蚀、保护层厚度和箍筋间距等参数对黏结性能的影响规律。分析了锈蚀对混凝土与钢筋界面间黏结力的影响,将黏结性能退化归因于材料性能退化和约束效应退化,基于试验数据,建立并验证了一个考虑设计参数、纵筋及箍筋共同锈蚀的修正黏结滑移本构模型。结合所提本构模型及微元算法建立了锈蚀纵筋应力-滑移模型,基于OpenSees平台,将所建模型应用于零长度截面单元中,通过串联纤维梁柱单元与零长度截面单元建立了考虑黏结滑移变形的锈蚀RC构件数值模型,根据锈蚀RC柱拟静力试验数据对该模型的准确性进行验证,并采用仅考虑锈蚀损伤的纤维模型进行辅助验证。结果表明:混凝土与钢筋界面间黏结力随锈蚀程度的增加呈先上升后下降的趋势,增加保护层厚度可略微增加黏结强度,而箍筋加密对黏结强度提升明显;与纤维模型相比,所建锈蚀RC纤维模型承载力、累计耗能和极限位移误差分别降低12.8%、23.5%和14.2%,表明所建模型可合理计算钢筋滑移的贡献且准确预测锈蚀RC柱地震整体响应。

-

2016,48(2):50-56, DOI: 10.11918/j.issn.0367-6234.2016.02.009

Abstract:

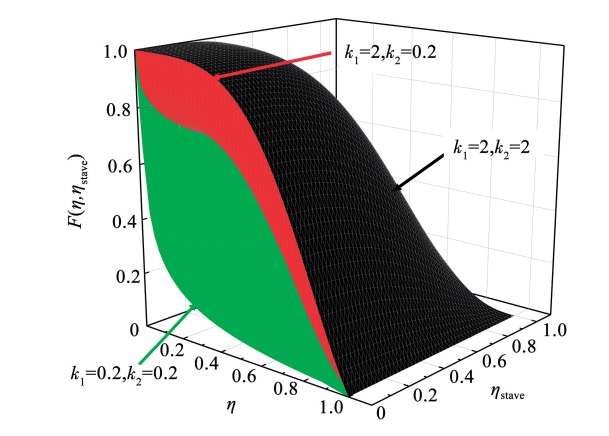

为改善粉末活性炭的可分离性,采用化学共沉淀法制备新型磁性活性炭,以亚甲基蓝为目标污染物配制染料废水,对粉末态磁性活性炭对目标污染物的处理效能进行探讨,并与粉末活性炭处理效果进行对比,考察pH、接触时间以及污染物质量浓度对其处理效能的影响.结果表明:合成的粉末态磁性活性炭吸附能力高于粉末活性炭,pH为影响其处理效能的关键因素,偏碱性的pH和适宜的接触时间有利于污染物的去除.当亚甲基蓝初始质量浓度为100 mg/L、磁性活性炭投量为0.4 g/L、pH为9、反应时间为300 min时,亚甲基蓝的去除率达98.9%.亚甲基蓝在磁性活性炭上的吸附过程符合Langmuir吸附等温线和Elovich动力学模型,热力学分析表明,该吸附过程为自发进行的单分子层吸热反应,且以化学吸附为主.该磁性活性炭具有很好的分离性能,在自然重力沉降条件下10 min内沉淀完全,而在外强磁场作用下30 s内可实现快速分离.

-

2023,55(5):30-38, DOI: 10.11918/202203059

Abstract:

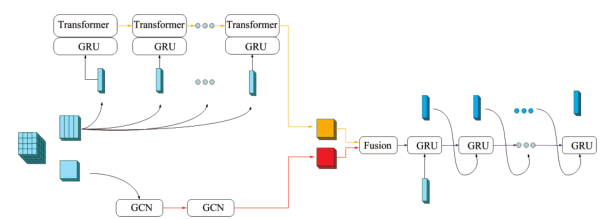

随着网络规模的日益增大,实时准确的网络流量预测对流量调度、路由设计等工作至关重要。由于网络流量数据的非线性和不确定性,一些传统方法无法取得较好的预测精度。针对网络流量复杂的时空特征,本文提出一种基于时空特征融合的神经网络(ST-Fusion)进行流量预测。该模型采用编码器-解码器结构。首先,编码器具有时间和空间两个并行的特征通道,联合门限循环网络和自注意力机制提取流量的时序特征,采用图卷积神经网络提取流量的空间特征;然后,将编码器提取的时空特征使用双边门限机制进行特征融合;最后,将融合的结果输入到基于门限循环网络的解码器中依次生成预测结果。本文在3个公开的网络流量数据集(GEANT、ABILENE、CERNET)上进行实验,其评价指标选用MAE、RMSE、ACCURACY、VAR。实验结果表明ST-Fusion方法能够取得更好的预测效果。

-

2024,56(1):46-53, DOI: 10.11918/202309003

Abstract:

为了实现对长期服役后的结构在地震、风等动荷载作用下安全性和舒适性的评估,利用监/检测数据建立一个能准确反映实际建筑在地震、风等动荷载作用下动力响应的结构动力学模型至关重要。本文针对非常普遍的框架建筑结构,提出了一种基于少量移动传感器的框架结构等效简化动力学模型构建方法。首先,提出建筑结构等效简化模型构建的层间剪力等效原理,证明了以该原理构建的简化模型具备准确模拟实际建筑结构动力响应的能力。其次,推导了框架结构简化模型形式,并研究了简化模型参数特点。然后,提出了一种框架结构简化模型参数的迭代识别方法,实现了仅使用少量无线移动传感器的简化模型参数识别。最后,通过一个12层3跨钢框架结构数值模拟算例,研究了在不预知结构刚度退化的具体形式和仅使用少量移动加速度传感器的条件下,由本文所提方法构建的等效简化模型对实际框架结构在不同水平动荷载作用下结构动力响应的预测能力。数值试验结果表明,等效简化模型能准确模拟不同荷载工况下框架结构加速度和位移响应。因此,本文提出的框架结构等效简化模型构建方法将在评估既有框架结构在风、地震等动荷载作用下的结构安全性和舒适性方面具有重要的应用前景。

-

2024,56(1):33-45, DOI: 10.11918/202205024

Abstract:

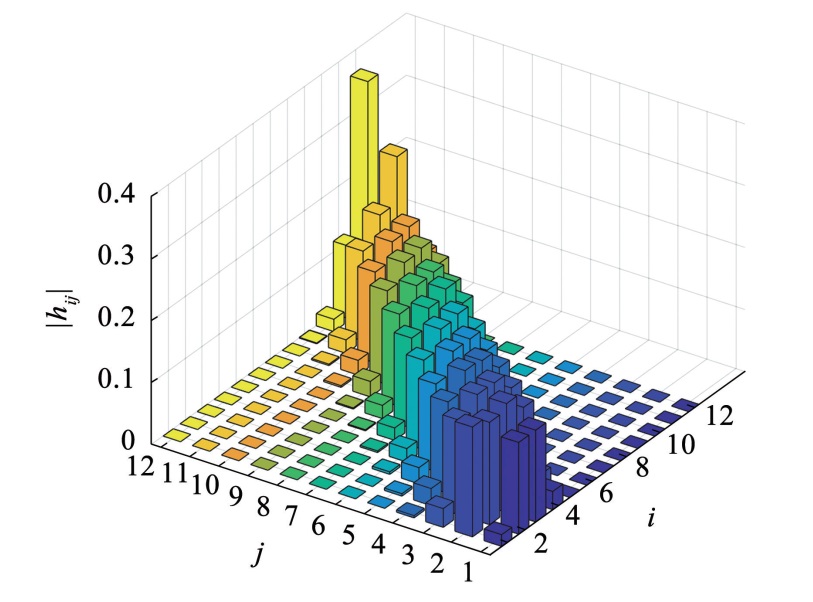

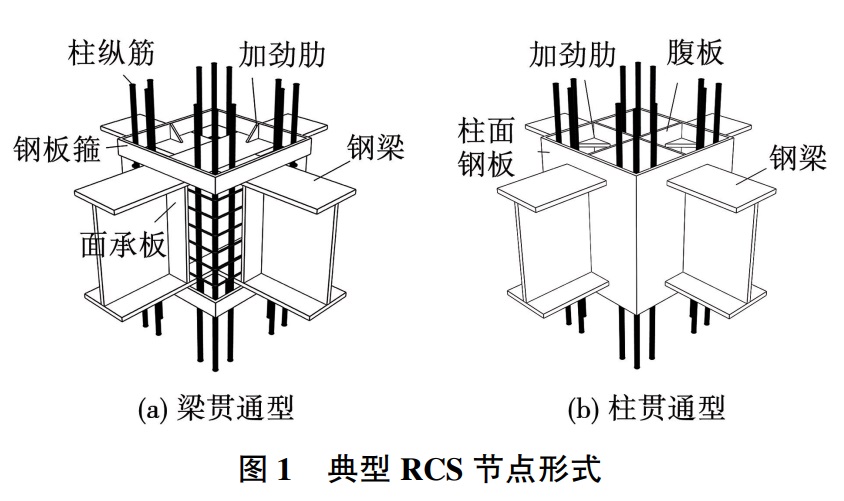

为研究适用性强的钢筋混凝土柱-钢梁(RCS)混合节点抗剪承载力计算方法,对近年来的RCS节点剪切破坏试验数据进行了统计,将试验结果与中国规程方法、Nishiyama方法、Parra方法和ASCE指南方法计算结果进行了对比,并对各方法的参数适用性进行了讨论。对比结果表明:4种方法均具有工程实用价值,其中Parra方法结果离散性最小,中国规程方法计算最为简便。参数分析表明:4种方法对不同配箍率和不同位置节点均有较好适用性,但对小轴压比节点(轴压比0~0.2)与柱贯通节点预测均偏于保守;中国规程方法对于混凝土强度高于60 MPa的节点预测结果偏于危险,同时对有直交梁节点承载力预测偏于保守。建议在公式中引入混凝土强度系数和直交梁约束系数,用以考虑两者对承载力的影响。

-

2024,56(1):93-102, DOI: 10.11918/202303003

Abstract:

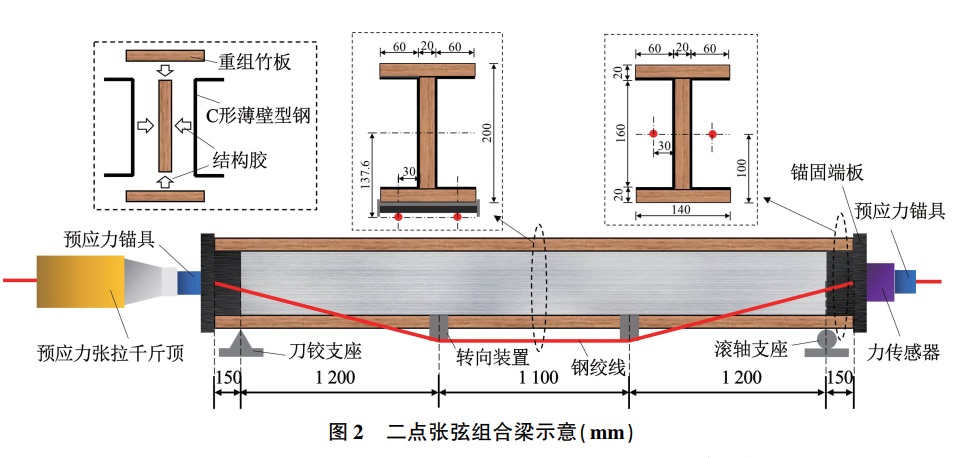

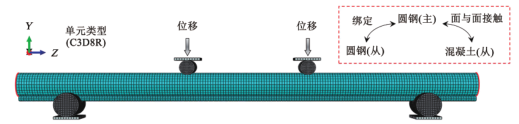

为研究张弦式钢竹组合工字形梁的受弯性能,以预应力水平、张弦及加载方式为基本参数,设计制作了12根张弦式钢竹组合工字形梁进行受弯试验,观察分析了加载过程中组合梁的试验现象、破坏特征,探究了各参数对组合梁承载能力、应变分布、变形性能等的影响规律,并推导得出了张弦式组合梁承载力的近似计算公式。结果表明:张弦式组合梁的整体性能优良、组合效应突出,具有良好的变形性能及承载能力;张弦试件的破坏形态主要为翼缘竹材撕裂、局部钢材屈曲等破坏;施加预应力及提高预应力水平能有效增加组合梁的变形性能,以及在相同挠度控制条件下的承载能力,且采用二点张弦布置预应力筋时可获得更好的效果;张弦式组合梁跨中截面应变分布符合平截面假定,且随着预应力水平提高而中性轴下移;最后,基于理论计算得出的承载力与试验值较为接近且相对保守,近似计算公式具有较好的适用性。

-

2015,47(1):75-85, DOI: 10.11918/j.issn.0367-6234.2015.01.012

Abstract:

分析总结了基于图优化同步定位和地图构建(SLAM)前端图构建过程的各种方法. 对现有SLAM研究方法进行分类,指出基于Kalman滤波器、粒子滤波器、图优化方法的优缺点;重点介绍SLAM问题的3种图建模方法,即动态贝叶斯网络的图建模方法、基于因子图的建模方法、基于Markov随机场的建模方法;对图优化SLAM方法前端图构建的核心环节——帧间数据关联和环形闭合检测方法进行了分析;讨论了特征提取、特征匹配、运动估计、环形闭合检测等方面的最新研究成果.

-

2023,55(5):122-131, DOI: 10.11918/202201049

Abstract:

为探索拱腹焊接圆钢对钢管混凝土偏压构件弯曲性能的提升机制,在ABAQUS软件中建立了圆钢加固钢管混凝土梁数值模型,并采用试验数据验证了模型的合理性。通过分析圆钢加固钢管混凝土偏压构件的弯矩-挠度曲线、弯矩-纵向应变曲线、环向应变曲线、约束指数和中性轴偏移规律,揭示了焊接圆钢对钢管混凝土偏压构件弯曲性能的提升机制。进一步,分析了圆钢直径以及构件长细比对圆钢加固钢管混凝土偏压构件弯曲性能的影响规律。结果表明:焊接圆钢可以降低截面中性轴的位置,增大受压侧钢管环向应变,从而提高了受压区混凝土面积,增强了受压侧钢管对混凝土的约束作用,进一步提升钢管混凝土偏压构件的抗弯承载力和弯曲刚度,并且圆钢直径越大提升幅度越高;圆钢加固钢管混凝土偏压构件的极限弯矩随着轴压比的增加而减小,减小的幅度随着圆钢直径和构件长细比的增加而增大,焊接圆钢提升大长细比偏压构件弯曲性能的效果更好,且对大长细比构件弯曲性能的提升效果随着轴压比的增加而增大。

-

翟明洋, 林千果, 王香增, 高瑞民, 陶红胜, 江绍静, 王宏, 梁凯强

2017,49(8):116-122, DOI: 10.11918/j.issn.0367-6234.201610077

Abstract:

二氧化碳捕集利用与封存(CCUS)作为能够实现煤化工行业温室气体大规模减排的前沿技术, 已成为当前研究热点.而管道运输是该技术得以实施的关键环节, 高昂运输成本是影响该技术大规模推广的主要因素.因此, 通过开发煤化工二氧化碳(CO2)捕集压缩、管道运输系统优化模型, 实现CO2管道运输系统内关键环节的工艺和技术优化配置, 降低捕集压缩、运输及注入整个系统的总成本.将模型初步应用于陕西延长榆林煤化工CCUS项目, 结果表明:当封存区域CO2封存需求量小, 而且能够在封存现场提供方便的液化压缩设备时, 榆林能化煤化工企业可以采用气相压缩输送方案, 并结合封存地点液化加压注入;对于大规模CO2封存及运输需求时, 推荐超临界/密相CO2输送, 能够有效减少封存区再次加压环节的成本, 从而使整个流程更为经济

-

2017,49(1):1-13, DOI: 10.11918/j.issn.0367-6234.2017.01.001

Abstract:

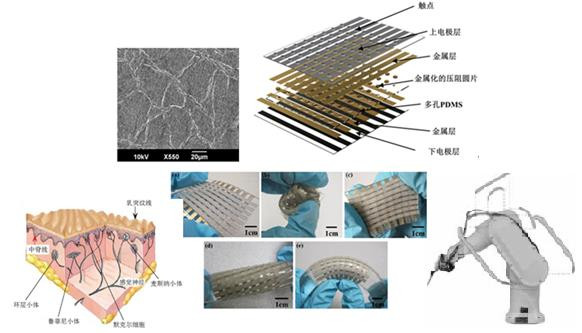

从介绍人类皮肤的触觉感知性能出发,全面综述了国际上多学科领域模拟人类皮肤的电子皮肤触觉传感器研究进展与关键技术;分析讨论了电子皮肤触觉传感器的工作原理、新型材料和结构、先进设计制作方法、触觉传感特性和性能指标等方面内容;重点总结了国内外近年来在电子皮肤阵列触觉传感器柔性化、弹性化、空间分辨率、灵敏度、快速响应、透明化、轻量化和多功能化等方面的研究进展. 指出了电子皮肤触觉传感器的研究依然存在着难以兼顾高柔性和高弹性、高灵敏度电子皮肤设计制作工艺复杂,可扩展性差和成本高等技术难题. 电子皮肤触觉传感器可广泛应用于机器人、医疗健康、航空航天、军事、智能制造和汽车安全等领域,正朝着高柔弹性、宽量程的高灵敏度、多功能、自愈合与自清洁、自供电与透明化等方向发展.

-

2023,55(1):125-133, DOI: 10.11918/202204066

Abstract:

装配式混凝土结构中存在大量新老混凝土连接界面,模板效应导致界面区水泥砂浆孔隙率相对增大,从而引起其力学及耐久性能的弱化。为定量描述界面区水泥砂浆孔隙率分布特征,制作了不同水灰比搭配的新老混凝土竖缝平整界面区试件。利用扫描电镜获取各试件距离界面不同位置处的灰度图像,并采用数字图像处理工具进行图像信息增强处理和二值化处理,从而获得孔隙像素占总像素的比值(即名义孔隙率),据此分析了新老混凝土竖缝平整界面区名义孔隙率的分布特征;基于名义孔隙率与真实孔隙率之间的稳定关系,建立了新老混凝土竖缝平整界面区孔隙率的分布模型;考虑凿毛区新老混凝土含量连续变化关系,建立了凿毛界面区孔隙率的分布模型。结果表明:名义孔隙率在界面处最大,向混凝土内部逐渐减小,最后趋于稳定,总体变化趋势具有高斯函数特征;随水灰比增大,从界面到内部各部位的名义孔隙率均呈现相对增大趋势,但不同水灰比混凝土各自界面区与内部稳定区的相对名义孔隙率却接近一致。

-

2023,55(1):47-54, DOI: 10.11918/202201091

Abstract:

为更准确地描述材料的非线性磁机械耦合效应,以非线性磁致伸缩应变方程、有效场理论和能量平衡方程等为基础提出新的磁弹性耦合模型与变刚度模型,分析了铁磁材料的磁机械效应和变刚度效应,并利用数值分析软件将非线性磁化模型的理论结果与仿真过程进行耦合。结果表明,仿真得到的缺陷泄漏场分布与已有研究结果一致,验证了所提出模型与仿真方法的可行性和准确性。分析了应力、缺陷尺寸和缺陷位置对表面磁场的影响,结果表明:在拉伸载荷作用下,试样表面法向磁场信号呈类S形曲线,切向信号呈类锥形曲线,其极值均随载荷增加先减小后增大;试样存在缺陷时,不同采集路径上获取的信号存在很大差异,缺陷边缘路径上的漏磁场峰值与缺陷长度呈负相关,而峰值距离和跨度却相反,在远离缺陷的采集路线上,漏磁场信号的峰值和跨度均与缺陷长度呈正相关。

-

2023,55(5):98-106, DOI: 10.11918/202203016

Abstract:

为了使用随机静力位移测量数据对结构有限元模型进行修正,并保证计算效率,提出了一种同伦代理模型与贝叶斯抽样方法结合的随机模型修正方法。首先以结构静力位移构建目标函数,然后采用延缓拒绝自适应抽样算法对修正参数的后验概率密度进行估计。抽样过程中,采用同伦代理模型替代有限元模型对结构静力位移进行计算。数值算例和试验结果表明:进行变截面梁的有限元模型修正时,与二次响应面模型相比,在静力贝叶斯模型方法中利用同伦代理模型,修正参数的后验概率密度能更准确地复现结构随机响应,使修正后的结构随机响应与测量结果概率密度函数更加吻合。即使在随机测量误差的变异系数较大、先验信息与真实修正参数之间差异较大时,所提方法仍能够快速得到修正参数的后验概率密度,使修正参数计算的结构随机位移响应与测量结果的概率密度函数保持一致。同伦代理模型结合贝叶斯抽样算法能在概率框架内快速而准确地对结构进行随机模型修正。

-

2023,55(1):1-11, DOI: 10.11918/202203107

Abstract:

为满足空间任务中对可展薄膜机构的大折展比、高平整度等需求,提出基于Miura弹性折痕的空间薄膜可展机构,并进行建模分析及样机研制。 根据折痕分布规律和几何关系建立Miura-ori几何模型,研究薄膜的折痕参数对折展比和折痕总长的影响规律,并进行计算和折痕参数优化。在ABAQUS/Explicit中建立折痕倾角θ=90°及θ<90°的四折痕基本单元的数值仿真模型,分析薄膜关键折痕处的力学行为变化,初步证明二维弹性折痕的可行性;进一步研究经过Miura弹性折痕折叠后三角形薄膜的弹塑性,绘制折痕交点处应力随折叠过程的变化曲线,应力峰值均处于材料弹性范围内;研制空间可展开薄膜机构样机,进行了验证分析。结果表明:机构构型设计方案合理,优化后的折痕参数可以得到大折展比和小折痕总长的薄膜Miura折叠方案,展开后薄膜表面具有较高的平整度,证明了可展薄膜Miura弹性折痕的可行性和优越性。

-

2023,55(5):39-49, DOI: 10.11918/202203069

Abstract:

刀具磨损情况是影响盾构机掘进效率的重要因素,也是决定开仓换刀时间和频率的关键依据。针对盾构掘进过程中刀具整体磨损状态难以判断的问题,统计换刀点每把刀具磨损量与限定磨损量之间的关系,提出了3个磨损状态等级。在推导3种关键掘进参数(推力、扭矩和掘进速度)与单把滚刀切削分力理论关系的基础上,提出一种对掘进参数信号进行小波包分解以识别刀具整体磨损状态的方法。该方法以分解后的信号节点小波包系数标准差组成的特征向量作为磨损识别指标,通过敏感性分析找出对刀具磨损最敏感的节点特征向量,进而通过拟合分析确定磨损状态与磨损识别指标的函数关系。对深圳地铁14号线大运站至宝荷站区间工程实例的分析结果表明,该方法能准确识别盾构刀具的整体磨损状态,其中使用掘进速度信号进行识别的精度最高,推力次之,扭矩最低。该方法在使用中仅需对盾构机自动采集的掘进参数进行处理分析,不需要布置传感器,具有简便易行、成本低和精度高等优点,为及时开仓换刀提供了可靠依据。

-

2023,55(1):55-63, DOI: 10.11918/202203003

Abstract:

为进一步提高燃烧室火焰筒的冷却性能,提出一种具有更高冷却性能的双耳孔型气膜冷却结构。采用数值模拟方法对比分析吹风比在0.67~2.01时,传统圆柱孔、扩散孔、收敛孔、双耳孔的流动传热和冷却特性。计算结果表明:与其他3种孔型相比,冷却壁面长径比在0~40时,双耳孔出口冷却气流在高温主流作用下形成的肾形涡对尺寸较小,强度较弱,对涡中心的间距较大,且冷却气流横向分布更广,壁面换热系数比更低,提高了气膜冷却性能。在吹风比为2.01时,与圆柱孔相比,扩散孔的流量系数提高了13.7%,展向换热系数比降低了1.5%;收敛孔的流量系数没有变化,展向换热系数比降低了2.7%;但双耳孔的流量系数却降低3.1%,展向换热系数比降低了11.25%。在吹风比为1.33时,与扩散孔和收敛孔相比,双耳孔的流量系数更低,在长径比小于40时,双耳孔的换热系数比最低,冷却效果最好。

-

2023,55(1):116-124, DOI: 10.11918/202202066

Abstract:

输电线路覆冰严重影响电网安全运行。现有输电线路积冰模型多忽略轴向积冰差异,且将关键积冰参数设定为时不变(单步)条件,鲜见时变参数(多步)三维积冰模型的讨论。本文基于润滑理论及导线覆冰机理,提出了考虑时变积冰参数影响下的输电导线覆冰模型。依托ANSYS-Fluent ICING模块,对三维导线模型开展时变参数积冰计算,利用真实输电线路覆冰试验数据对计算方法的有效性进行了验证,计算结果与试验结果吻合度较好。在此基础上对比研究了单步与多步积冰算法,并着重分析了输电导线倾斜角度、导线直径对积冰形貌、积冰质量的影响。结果表明:多步积冰计算法较单步积冰计算法精度提高约8%。干覆冰条件下,随输电线倾斜角度增大,输电线上积冰形貌和积冰质量均没有明显变化;湿覆冰条件下,输电线倾斜角度对积冰有显著影响,当倾斜角度由0°增至60°,表面积冰覆盖面积减小、积冰形貌逐渐圆滑,但积冰质量降低约21%。对比不同直径导线积冰计算结果,大直径导线积冰量明显高于小直径导线。

-

2023,55(2):88-97, DOI: 10.11918/202205067

Abstract:

为探究输调水工程混凝土表面聚合物水泥防护层在经受高速水流作用下冲蚀损伤机制,利用改进的高压水枪冲蚀试验设备研究防护层的冲蚀特性。通过三维扫描提取冲蚀区域的最大长度、最大宽度、最大深度以及体积4种特征参数,分析不同喷射压力、喷射长度、喷射角度和喷射时间下防护层的冲蚀损伤形态、损伤参数演变规律及损伤机制。以防护层冲蚀最大深度为目标值,建立基于Logistic回归函数的防护层蚀变深度预测模型。结果表明:相同工况下,防护层的4种冲蚀损伤特征参数都随喷射压力和冲蚀时间的增加而增加。喷射长度的增加(从喷射长度为0.5 cm增加到6.6 cm)使防护层的冲蚀形态由“沙漏”向“条形”转变,该过程中水力劈裂对防护层与混凝土界面处的破坏效果降低。构建的防护层蚀变深度预测模型具有很好的准确性,可以通过增大喷射长度和喷射角度显著降低防护层的冲蚀损伤程度,这为实际混凝土工程表面防护设计提供了参考依据。

-

2023,55(1):106-115, DOI: 10.11918/202205084

Abstract:

动车组齿轮箱滚动轴承在运行过程中处于高温重载的变转速工况,容易产生裂纹、点蚀等故障,且不易被检测出来。为及时诊断出动车组齿轮箱滚动轴承的故障,保证动车组的安全行驶,提出了一种变转速工况下的滚动轴承故障诊断方法。首先,结合短时傅里叶变换(STFT)无干扰项与魏格纳-威尔分布(WVD)高时频分辨率的特点,提出了一种融合时频分析算法,该算法能够提高变转速信号分析时的时频矩阵精度;然后,针对动态路径规划方法无法处理归一化时频矩阵的局限性,对其进行了改进,并提取出融合时频矩阵中的转速曲线;此外,进一步提出了一种插值重采样的阶次分析方法,根据转速对采集到的原始信号进行插值重采样,在角域对信号进行重构,并得到对应的阶次谱,实现滚动轴承的故障诊断;最后,通过试验台对提出的变转速动车组故障滚动轴承诊断方法进行了验证。结果表明:本文所提出的方法在动车组转速变化的情况下,能够有效提取出滚动轴承的变转速曲线,并且准确识别出齿轮箱中滚动轴承发生的故障类型。

-

2023,55(1):24-31, DOI: 10.11918/202201086

Abstract:

针对电热驱动器材料参数受温度的非线性影响以及简化模型中存在的非连续性边界问题,开展U型电热驱动器的瞬态位移特性研究。引入与温度相关的材料更新函数,根据能量守恒方程等热力学理论以及虚功原理等材料力学理论建立U型电热驱动器的电-热-力耦合模型。利用改进型切比雪夫谱方法求解所构建的耦合模型,得到U型电热驱动器温度和瞬态位移表达式;对U型电热驱动器瞬态位移进行有限元仿真和理论分析,理论分析和仿真结果大致相同,验证了模型的正确性。搭建电热驱动器瞬态位移特性实验平台,将恒定电压激励下的U型电热驱动器位移响应实验结果与理论和仿真结果进行对比分析,并对周期性正弦电压作用下驱动器的瞬态位移特性进行了测试和分析,结果表明:一段时间后U型微电热驱动器位移变化趋势同样呈现正弦规律变化,且变化周期与电压周期相等;U型微电热驱动器的位移变化幅度与电压峰峰值正向变化,与电压频率负向变化。所获得的瞬态位移变化规律为U型微电热驱动器在微机电系统中的动态驱动应用奠定了基础。

-

2023,55(2):54-61, DOI: 10.11918/202202028

Abstract:

为研究黏性沙不同级配对高速水流空化空蚀的影响及机制,利用自主研发的小型循环式水洞试验装置,采用两条不同的黏性沙级配曲线进行较系统的试验研究。通过配置黏性沙小于某一粒径不同质量分数的挟沙水流,用压力动态数据采集系统实时量测水洞工作段空化区和空蚀区的压力;制作不同配合比的混凝土试件,使混凝土试件在黏性沙小于某一粒径不同质量分数工况下进行4 h的空蚀试验,以混凝土试件每小时质量损失表征空蚀量。结果表明:水洞工作段空蚀区各测点的时均压力和空化数随黏性沙小于某一粒径质量分数的减小而增大;混凝土试件空蚀量随黏性沙小于某一粒径质量分数的减小而增加;流速相同时,较高强度配合比混凝土试件的抗空蚀能力明显优于较低强度配合比的混凝土试件;较低流速下空蚀区主要位于试件前段,较高流速下则位于试件后段;试验所用黏性沙细颗粒比重越大,空蚀量越大。

-

2023,55(1):64-71, DOI: 10.11918/202201018

Abstract:

为解决传统单涡旋吸盘由于内部旋转流场的作用引起被吸工件旋转从而导致非接触吸取失效的问题,提出一种同心双涡旋非接触真空吸盘技术方案,其内、外两个涡旋气腔结构同心但气流旋向相反。内涡旋产生真空提供吸力,外涡旋用于平衡内涡旋对工件产生的摩擦转矩。研究该型吸盘工作参数对被吸工件的摩擦转矩及吸力的作用规律,仿真结果表明:同样的供气压力下,外涡旋气流对被吸工件产生的摩擦转矩略大于内涡旋气流,表明可通过适当减小外涡旋腔的供气压力以达到防旋效果;同等供气流量下,双涡旋吸盘的吸力略小于单涡旋吸盘。分析了双涡旋吸盘关键结构参数对吸力的影响规律并进行了正交实验,得到最优结构参数组。加工制作双涡旋吸盘样机并进行了试验研究,结果表明:同等试验条件下,同心双涡旋非接触真空吸盘的吸力与传统的单涡旋吸盘的吸力基本相当,被吸工件所受的摩擦转矩可减小90%左右,很好地抑制了被吸工件的旋转,提高了真空吸取搬运的稳定性和可靠性。

-

2023,55(1):134-141, DOI: 10.11918/202204055

Abstract:

漂浮式风力机因长期受风浪流作用,系泊极易发生蠕变导致腐蚀加速,增加失效概率,影响平台稳定性。为保证海上漂浮式风力机的安全运行,在系泊蠕变早期阶段实现预警,提出了基于多重分形的漂泊式风力机系泊故障诊断方法。首先,通过变分模态分解(variational mode decomposition, VMD)方法提取了系泊故障非线性信息,分析了系泊蠕变和不同位置系泊失效对漂浮式风力机稳定性的影响;其次,针对非线性信号具有多测度性特征,采用多重分形去趋势波动分析法提取故障信号特征,并判断系泊是否发生蠕变以及系泊蠕变的位置;最后,对不同位置系泊蠕变下的平台响应数据进行了对比分析。结果表明:原始信号经VMD处理,并采用分形盒维数筛选特征信号,可有效滤除噪声,提取出具有代表性的非线性特征;系泊故障信号呈多重分形特征,通过奇异指数α0可有效判断系泊蠕变及其位置;通过多重分形去趋势波动分析法分析VMD提取的非线性特征,可根据数据复杂度判断系泊状态。研究结果能够为海上漂浮式风力机系泊的信息提取和故障判断提供理论方法。

-

2023,55(1):39-46, DOI: 10.11918/202204037

Abstract:

为分析液相对流运动对中等尺度池火燃烧速率的影响,对池火的液相区域进行研究。采用基于气液双向耦合的三维数值模型对池火进行预测,使用大涡模拟方法求解气相区域;通过直接数值模拟求解液相流动,同时考虑浮力效应和马兰戈尼效应;使用共轭传热方法及蒸发模型求解气液两相间的传热传质。用不同燃油池直径、燃油厚度以及燃油种类的池火实验对模型进行验证。研究结果表明:提出的模型能够准确预测中等尺度池火的燃烧速率,预测误差低于3%;在池火发展阶段,忽略马兰戈尼效应和浮力效应导致液相最大流速下降34.3%,液面温差增大70.1%,燃烧速率预测误差增加11.2%;在池火稳定燃烧阶段,浮力效应及马兰戈尼效应对瞬时燃烧速率的影响较小;随着油池直径的增加和深度的降低,浮力效应对燃烧速率的影响逐渐降低;考虑薄层油池液面的下降过程因素能够降低19.2%的燃烧速率预测误差。数值模拟中,考虑液相对流运动及液面下降过程有助于提高中等尺度池火燃烧速率的预测精度。

-

2023,55(1):98-105, DOI: 10.11918/202205069

Abstract:

针对汽车立柱用P形异型管多道次辊弯成形存在相邻凹凸角度偏差大、难以满足角度高精度要求的问题,基于弹塑性大变形理论,应用辊弯成形专业设计软件COPRA建立了P形异型管15道次辊弯成形有限元模型。结合实际生产过程,开展了完整成形过程的有限元仿真,分析发现焊管周长来料不足及P形异型管角部在轧辊孔型内金属流动不均、成形不到位是导致相邻凹凸角角度偏差过大的主要原因。结合仿真结果和生产实际,提出了选择合适的压缩系数、分配恰当的截面变形量和修正轧辊辊形三者相结合的邻角精确控制方法。应用所提方法进行了P形异型管辊弯成形有限元仿真,结果表明:仿真最终产品截面与设计截面基本一致,凹凸角的角度分别为90.5°和89.9°,角度偏差均在±1°的误差范围内;异型管辊弯成形金属流动到位,使得角部金属充满轧辊孔型,可改善P形异型管相邻凹凸角的成形质量。利用所提方法通过辊弯成形工业应用,获得了符合要求的P形异型管,其相邻凹凸角度精度分别提高了33.84%和36.70%,有效改善了P形异型管成形质量,可为生产实践提供依据。

-

2023,55(1):142-150, DOI: 10.11918/202204051

Abstract:

为进一步提高力流变抛光效率与抛光质量,提出振动辅助力流变抛光方法。对不锈钢振动辅助力流变抛光加工过程中,工件材料去除过程及不同工艺参数对抛光特性影响进行研究。基于振动辅助力流变抛光原理及试验,以材料去除率和表面粗糙度为评价条件,分析了抛光速度、振动频率和振幅3个关键参数对抛光影响规律。基于田口法设计试验,采用信噪比评估试验结果并得出优化的工艺参数,通过方差分析法得出各因素的权重。结果表明:抛光速度对材料去除率影响最大,振幅次之,振动频率影响最小;抛光速度对表面粗糙度影响最大,振动频率次之,振幅影响最小。在优选的抛光参数组合下,抛光速度40 r·min-1、振幅0.35 mm、振动频率80 Hz,加工30 min后工件表面粗糙度由(80±10) nm下降至(7.1±0.9) nm,其材料去除率达到68 nm·min-1。受振动的抛光液中粒子间发生相对相位差并形成一定的剪切速率,使抛光液产生流变效应并把持游离磨粒。在相对运动作用下对工件表面施加压力及剪切力,以塑性去除方式实现不锈钢材料去除。利用所提方法,在优化工艺参数下可有效去除不锈钢表面划痕,提高表面质量。

-

2011,43(4):28-31,36, DOI: 10.11918/j.issn.0367-6234.2011.04.006

Abstract:

为研究预制混凝土结构的钢筋连接方法,设计制作了81个预制混凝土插入式预留孔灌浆钢筋锚固拉拔试件,考虑钢筋直径、混凝土强度、锚固长度等主要影响参数.连续加荷拉拔试验结果表明:灌浆锚固试件的最终破坏状态都是外部钢筋屈服或被拉断,没有发生异常锚固破坏,而且在基本锚固长度基础上分别减小为0.9、0.8倍时还有较大安全储备.根据试验数据结果给出插入式预留孔灌浆钢筋的基本锚固长度为0.8 l a.

-

2017,49(3):1-14, DOI: 10.11918/j.issn.0367-6234.2017.03.001

Abstract:

无人机在军事和民用应用上越来越广泛,为使无人机能够更好地发挥作用,需要采用多无人机编队飞行控制来实现协同侦察、作战、防御及喷洒农药等任务.多无人机协同编队控制技术主要包括信息感知技术、数据融合技术、任务分配技术、航迹规划技术、编队控制技术、通信组网技术和虚拟/实物验证实验平台技术等.首先对国内外多无人机编队相关技术的现状和进展进行综述,然后重点对多无人机编队控制方法进行分析,并对队形设计、队形调整和队形重构等问题进行归纳总结,最后对多无人机协同编队所面临的机遇和挑战进行了展望.结果表明:目前多无人机编队飞行理论方面取得了丰硕成果,但是实物飞行试验仅能实现简单通信环境下的协同编队飞行,任务分配和航迹规划实时性不高,控制方法应对突发情况鲁棒性低,多机多传感器协同感知能力不足,欠缺对实体的仿真实现,未来的研究方向应是突破上述关键技术的不足,开展复杂感知约束和复杂通信环境下的多无人机协同编队飞行研究,提出更加有效的控制方法,并进行多无人机实物编队飞行试验,使无人机能够更好地完成既定任务.

-

2013,45(6):83-89, DOI: 10.11918/j.issn.0367-6234.2013.06.015

Abstract:

为综合评价水平拼缝采用竖向钢筋浆锚搭接的装配式混凝土剪力墙抗震性能,采用2个装配式和1个现浇的足尺试件进行低周反复荷载试验.试验结果表明:对于破坏形态,装配式混凝土剪力墙内墙试件与现浇试件基本相同,装配式混凝土剪力墙外墙试件与现浇试件有区别;各试件的滞回曲线均较饱满,骨架曲线走势基本一致,耗能能力接近;各试件极限位移角1/56~1/49,位移延性系数均为4;装配式混凝土剪力墙试件较现浇试件初期刚度有所降低,外墙试件水平拼缝上移后,承载能力有所提高.

-

2010,42(1):83-86, DOI: 10.11918/j.issn.0367-6234.2010.01.020

Abstract:

为了对电动并联机器人进行特性分析和性能预测,以永磁同步电机(PMSM)驱动6-SPU型并联机器人为例,提出一种精确整体动力学建模思想.电动并联机器人电机系统除存在随支腿的转动,转子及丝杆还存在绕自身轴线的旋转.针对这两部分运动很难单纯通过多刚体动力学或PMSM动力学来分析的问题,采用多刚体动力学来考虑第一种运动,PMSM动力学来考虑第二种运动,并建立电动并联机器人的精确整体动力学模型.该模型避免了负载折算到电机端时变等效惯量的计算,并将电机系统反电动势、粘性摩擦力考虑在内.以1Hz正弦位姿指令对并联机器人进行仿真分析,验证了模型的正确性.

-

2010,42(1):79-82, DOI: 10.11918/j.issn.0367-6234.2010.01.019

Abstract:

将基于遗传学原理的基因修复技术引入用于求解装配序列规划问题的遗传算法,该算法采用基因组描述装配过程中的零部件顺序信息,通过建立先序关系矩阵描述装配过程中零部件的装配优先关系及几何可行性约束.利用基因"修复"操作,将子代个体中违反先序约束的基因"修复"为有效基因,从而保证了整个种群的基因多样性,避免了进化过早地收敛于局部最优解,使得最终结果的评价指标更优.某二级减速器的装配规划实例表明,该方法是一种具有工程实际意义的产品装配序列规划方法.

-

2010,42(1):74-78, DOI: 10.11918/j.issn.0367-6234.2010.01.018

Abstract:

为了提高高速高精度晶圆传输机器人的定位精度,建立了精度分析和运动学标定为一体的精度保障体系.针对机器人的特点,建立了误差模型,分析了各结构几何参数误差源的灵敏度,提出了结合几何误差迭代法和基于运动学逆解的非线性参数辨识的分步标定方法,对其进行了标定,并对几何结构参数进行了误差补偿.仿真分析以及实验证明:机器人定位误差达到0.07mm,有效地提高了机器人末端的定位精度.

-

2010,42(1):69-73, DOI: 10.11918/j.issn.0367-6234.2010.01.017

Abstract:

提出了一种跳跃腿机构.为减轻质量,降低能耗,采用单电机驱动方式,通过分时控制实现机构的跳跃、空中收腿和能量调节动作.在结构设计中采用五杆机构作为腿部执行机构,并增加了脚掌和跗跖关节以保证跳跃和着陆时的稳定性.结合仿真分析了其跳跃过程及各阶段的关键动作,最后对机器腿进行了跳跃实验,实验证明:其具有很好的跳跃能力及较高的跳跃效率,能实现空中收腿动作以及稳定着陆.

-

2010,42(1):64-68, DOI: 10.11918/j.issn.0367-6234.2010.01.016

Abstract:

为了解决多轴联动电火花加工数控系统在开发过程中实时技术的处理问题,将RT-Linux技术应用于数控系统开发之中.将数控系统的体系结构宏观上分为实时部分和非实时部分两大部分,微观上分为用户管理模块、实时控制模块和驱动模块3大模块;构建3个模块中所有涉及到实时任务的部分,包括实时控制模块的构建,驱动模块的构建,用户管理模块和实时控制模块间通信方式的构建,实时控制模块和驱动模块间通信方式的构建;开发了五轴联动电火花加工数控系统,并应用于整体式涡轮盘加工实验,实验表明,整个系统实时性强,稳定、高效.

-

2010,42(1):60-63,68, DOI: 10.11918/j.issn.0367-6234.2010.01.015

Abstract:

针对航天服手臂的特殊软关节结构和多自由度的特点,提出了基于最近邻的快速逆运动学解法,该方法保证在任何测量位置都能得到航天服关节角度的近似解.采用空间分块二步搜索策略,解决了基于最近邻方法求解舱外航天服手臂逆运动学中内存占用量大和效率低的缺点.仿真结果表明,最近邻的快速逆运动学解法在计算精度和实时性上均能满足测试系统的要求.

-

2010,42(1):55-59, DOI: 10.11918/j.issn.0367-6234.2010.01.014

Abstract:

为了研究柔性索对空间索杆铰接式伸展臂力学特性及稳定性的影响,对伸展臂自平衡状态的受力情况进行分析,计算出满足伸展臂承载结构的最小索拉力设计值.计算表明,伸展臂展开驱动力矩随索拉力的增加而成比例增大;伸展臂的轴向拉伸刚度、剪切刚度和扭转刚度随着索的抗拉刚度增加而增大;静刚度实验表明索张力对静刚度几乎没有影响.仿真分析表明,增加斜拉索直径可以提高伸展臂的扭转振动频率,而斜拉索直径及张力对伸展臂的弯曲和轴向振动频率影响较小.对不同索张力的伸展臂桁架单元进行了动力学试验,验证了仿真分析的正确性.伸展臂铰接结构受力分析表明,增大索张力有利于提高伸展臂稳定性.

-

2010,42(1):51-54, DOI: 10.11918/j.issn.0367-6234.2010.01.013

Abstract:

为了分析不同设计参数对IEEE802.16e中卷积Turbo码(CTC)性能的影响以及对比IEEE802.16e支持的CTC和卷积码的编码性能,介绍了IEEE802.16e中的CTC的编码过程,给出了编码过程中的循环状态确定方法的推导过程,分析了CTC的迭代译码结构和译码算法,最后对CTC的性能进行了仿真.仿真结果表明:在相同码率和相同调制方式下CTC的编码增益要比卷积码大,采用CTC比采用卷积码有着明显的性能优势.因此在码率较低、信道状况较好或对系统实时性要求严格的情况下,可考虑使用卷积码,以降低信道编码的复杂度;而在码率较高、信道状况较差或对误码率要求严格时,可考虑选用CTC编码方案,以保证通信的可靠性.

-

2010,42(1):46-50, DOI: 10.11918/j.issn.0367-6234.2010.01.012

Abstract:

针对由于路由不稳定导致通信质量变差,建立了一种高效的适用于无线链路中断时路由重构的自愈模型,基于最优搜索方程提出了一种限制下一跳节点搜索区域的自愈的方法,旨在提高移动Ad Hoc网络的抗毁性,在路由损毁时维持数据持续传输的同时减小链路重构所需的开销和时延,以实现网络路由的快速自愈.基于NS-2的仿真结果表明,本文所提出的路由自愈方法对移动Ad Hoc网络的开销有较为明显的改善,有效的避免了网络节点的移动、RF传播条件变化、节点被毁等原因造成网络结构上的损伤,减少频繁路由寻找耗费的能量,从而实现了移动Ad Hoc网络的抗毁性以及路由的可用性.

-

2010,42(1):41-45, DOI: 10.11918/j.issn.0367-6234.2010.01.011

Abstract:

根据舰船通信系统的多天线阵结构,提出一种适合舰船通信的新的非合作直扩信号检测方法,与传统多信号检测方法不同,新方法在预处理部分引入了核独立分量分析技术,克服了多个信号频段重叠、频谱交叉时信号难以分离的难题,提高了后续部分直扩信号的检测与识别准确率,通过仿真分析,验证了该检测方法的有效性.如对决策参数做适当调整,该检测方法同样适用于其他通信信号的检测.

-

2010,42(1):37-40, DOI: 10.11918/j.issn.0367-6234.2010.01.010

Abstract:

根据对盲元特性的分析,提出将三维噪声模型中的固定图形噪声与随机时空噪声作为盲元检测的数据源,在像素等级上构建形成特征向量.建立特征向量的独立二元正态分布统计模型,将盲元看作是游离于正态分布等概率密度椭圆之外的异常点.以特征空间中的统计距离与特征空间角作为异常点检测的统计判据,并分类死元、过热像元与闪烁像元.将该算法应用于实际制冷型红外焦平面的盲元检测,实验结果证明了该算法的有效性.

-

2010,42(1):33-36, DOI: 10.11918/j.issn.0367-6234.2010.01.009

Abstract:

利用人造飞行目标相邻波段光谱辐射强度连续性特点,提出了一种多光谱辐射强度和梯度相组合的目标识别快速算法.该算法首先对多光谱图像进行高通滤波实现背景抑制,而后以残余图像符合高斯统计分布为假设前提,建立了强度阈值与光谱梯度阈值的概率密度函数,最后利用3σ准则确定强度阈值以达到噪声中目标和诱饵的检测,确定光谱梯度阈值对二者进行识别,这种依据数据统计特性进行的双阈值确定方法增强了算法的自适应性能.利用此算法进行了强噪声下的目标识别仿真试验,表明了算法的有效性.

-

2010,42(1):29-32, DOI: 10.11918/j.issn.0367-6234.2010.01.008

Abstract:

为了了解加工方法和参数对加工表面特性PSD表征结果的影响规律,采用功率谱密度方法(PSD)对超精密磨削加工表面进行了表征与分析.应用Dimension 3100原子力显微镜对超精密加工表面进行测量,得到三维微观形貌和数据,以空间波长为横坐标,功率谱密度为纵坐标输出PSD图像,简单直观地分析了加工表面空间波长分布及不同波长在表面所占的比重,对比分析了加工方法和参数对PSD表征结果特征的影响.实验结果表明,超精密加工表面PSD图像的主导频率、波长分布特点以及各波长的PSD值大小等参数不仅可以同时体现横向尺寸及高度尺寸特性,而且能够得到表面误差的空间频率分布和方向特性信息.

-

2010,42(1):24-28, DOI: 10.11918/j.issn.0367-6234.2010.01.007

Abstract:

提出了一种基于多目视觉红外光电探测和圆锥曲面拟合的喷管轴线、摆角等参数估计方法.假定前端装有红外LED发光板和红外滤光片的4台高速相机实现了同步数据采集,且已完成标定.以红外反光标记球贴着喷管表面移动的大量三维坐标采样为基础,采用圆锥曲面拟合的方法求取喷管轴线的向量表示以及喷管圆锥曲面的虚拟顶点.通过喷管摆动的大量瞬时转轴拟合得到最小二乘意义上的摆动轴.将喷管轴线和摆动轴的公垂线与喷管轴线的交点作为摆心.喷管在摆动前后任意两时刻间的摆角可以用喷管上标记点的前后坐标到摆动轴的垂线向量的内积求得.摆角变化量除以时间间隔可得摆动角速度.摆动角速度的变化量除以时间间隔可得摆动角加速度.使用双轴摇摆-直线升降运动校准装置模拟喷管运动,摆心位移、摆角、摆动角速度和角加速度的测量误差分别为0.17mm、0.03°、0.12(°)/s、0.4(°)/s2.实验结果证明了算法的可行性.

-

2010,42(1):20-23, DOI: 10.11918/j.issn.0367-6234.2010.01.006

Abstract:

研究了利用拉格朗日键合图建立梁横向振动数学模型的基本方法.由于拉格朗日键合图方法中能量转换矩阵对广义坐标的要求,将梁离散为刚杆-质点-弹簧系统,定义挠度为广义坐标,然后分析了多种边界条件下梁横向振动的数学模型.最后以两端简支梁为例作了仿真计算,其仿真结果与该模型的理论解以及ANSYS的计算结果进行了对比,验证了梁的离散模型的有效性,并说明了拉格朗日键合图对梁横向振动进行模态分析相对于别的方法是简便可行的.

-

2010,42(1):16-19, DOI: 10.11918/j.issn.0367-6234.2010.01.005

Abstract:

研究了铁磁构件在应力和地磁场共同作用下的磁记忆检测机理,从磁记忆的原理出发,根据铁磁材料所具有的自发磁化和磁畴的特点以及磁的产生机制,提出一种新的磁记忆检测技术的机理模型.以此模型为基础,得出试件表面所测得的磁场是缺陷处产生的漏磁场、试件本身感应磁场以及环境磁场矢量叠加的结果,并以矩形槽为例用matlab对磁场进行了仿真,很好的解释了磁记忆检测过程中的现象.

-

2010,42(1):13-15,19, DOI: 10.11918/j.issn.0367-6234.2010.01.004

Abstract:

为保证卫星成功发射,应用整星隔振方法改善卫星在升空过程中其所处恶劣的动力学环境,降低卫星由于运载火箭激励而引起振动的幅值.通过隔振器传递率特性实验,可以证明添加隔振器后卫星顶端的响应幅值比未隔振前大幅降低.添加隔振器后的随机实验表明,在随机激励下,隔振器的隔振效果可以满足发射要求.此外,通过对隔振器阻尼可靠性问题的讨论,证明在隔振器少量阻尼元件失效条件下,隔振器性能变化不大,可以满足卫星发射对隔振器的冗余性能要求.

投稿登录

投稿登录 审稿登录

审稿登录 编辑登录

编辑登录 快速检索

快速检索

友情链接

友情链接