期刊信息

期刊信息

创刊: 1954年

主管: 中华人民共和国工业和信息化部

主办: 哈尔滨工业大学

出版: 《哈尔滨工业大学学报》编辑部

编委会主任: 韩杰才

主编: 李隆球

邮编: 150001

电话: 0451-86418376

国际刊号: 0367-6234

国内刊号: 23-1235/T

新闻公告 更多+

新闻公告 更多+

- 青年编委招募启事

- 专题征稿:智能机器人系统感知、规划与控制

- 专题征稿:车路云协同自动驾驶:感知、通信、计算与控制

- 专刊征稿:人工智能驱动的环境技术研究

- 出版伦理声明

- 告作者书

- 投稿请提供保密审查证明

- 论文版权转让协议

- 审稿人的职责

- 入选中国科技期刊卓越行动计划领军期刊

- 入选“第5届中国精品科技期刊”

- 10篇论文入选中国精品科技期刊顶尖学术论文

- 入选“世界学术影响力Q1期刊”

- 入选“2018中国国际影响力优秀学术期刊”

- 荣获2016、2018、2020年度“中国高校百佳科技期刊奖”

- 哈工大学报2024优秀审稿专家

- 哈工大学报2023优秀审稿专家

- 哈工大学报2022优秀审稿专家

- 哈工大学报2021优秀审稿专家

- 哈工大学报2020优秀审稿专家

- 哈工大学报2019优秀审稿专家

- 哈工大学报2018优秀审稿专家

- 哈工大学报2017优秀审稿专家

- 哈工大学报2016优秀审稿专家

- 哈工大学报2015优秀审稿专家

- 哈工大学报2014优秀审稿专家

- 哈工大学报2013优秀审稿专家

- 哈工大学报2012优秀审稿专家

4期封面图片来自论文“模块化自重构卫星智能变构规划”,是哈尔滨工业大学航天学院,微小型航天器快速设计与智能集群全国重点实验室叶东教授课题组为研究模块化卫星的变构过程,基于深度强化学习方法建立了一种能够实现模块化卫星构型自主重构的智能变构规划方法,并针对卫星构型算例进行仿真实验。模块化卫星相比于构型固定的传统卫星,可根据任务需求自主改变构型,其变构规划是一个具有挑战性的研究领域。随着航天任务逐步复杂化,基于深度强化学习的智能规划方法相比于传统规划方法,通过针对随机环境进行灵活规划,可以使卫星变构过程消耗较少的能源和时间。首先,本文基于立方体晶格型卫星的结构特性,建立了卫星模块的物理和运动模型。然后,基于深度强化学习理论对模块变构过程进行了分析建模,建立了多层神经网络拟合变构规划函数,通过网络训练逐步改进卫星变构规划方法性能。最后,针对卫星构型算例进行仿真实验。研究结果表明:所提出的变构规划方法对于给定的卫星算例,可以得到逐步改进的卫星变构策略,规划方法具有有效性和通用性。本文的研究成果对深入研究模块化卫星的变构规划方法提供了新的思路,对未来模块化卫星设计工作具有潜在的价值。(图文提供:贾晓冷,叶东,王博,等.哈尔滨工业大学航天学院)

查看完整简介>

-

2025,57(4):1-9, DOI: 10.11918/202401062

Abstract:

为解决航天任务复杂化与传统定构型卫星设计之间的矛盾,航天机构着眼于研究具有灵活构型变化能力的模块化自重构卫星,其中变构规划是一个具有挑战性的研究领域。针对模块化卫星变构问题,以立方体晶格型卫星作为研究对象,基于图论提出了描述卫星拓扑结构的构型矩阵和拓展矩阵。通过对卫星模块运动特点的研究,给出了求解模块运动可达空间的算法。将卫星的变构问题视为序列决策问题,基于深度强化学习理论,将变构过程建模为马尔可夫决策过程,设计了基于演员-评论家(actor-critic)模型的智能变构规划方法,建立多层神经网络以近似演员与评论家函数,通过训练神经网络,逐步改进卫星变构策略性能。仿真实验结果表明, 所提出的变构方法对于给定的卫星算例,可以得到逐步改进的卫星变构策略,针对不同模块数的卫星构型具有通用性,同时相比于传统基于启发式搜索的变构方法,在变构步数、计算时间和变构成功率上具有优势,验证了所提出的智能规划方法在未来模块化卫星设计工作中具有潜在的价值。

-

2025,57(4):10-20, DOI: 10.11918/202410071

Abstract:

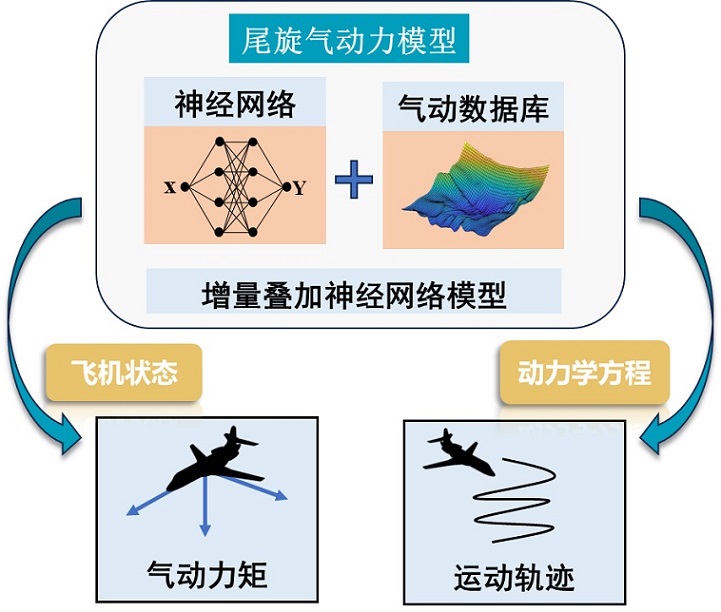

为提升战斗机尾旋过程中的气动力预测能力,改善稳定尾旋运动的仿真精度,结合深度神经网络强大的函数拟合能力,提出了一种新型神经网络模型,实现对尾旋非定常气动力的准确建模,并通过尾旋耦合仿真开展高精度的尾旋姿态预测。以战斗机失速尾旋下的气动特性为研究对象,首先,利用神经网络模型对立式风洞试验中的非定常气动力矩进行高精度建模。其次,基于神经网络模型特点与传统气动数据库构造方式,提出了增量叠加神经网络模型,将气动数据库的舵效增量引入神经网络,实现了变舵面下的尾旋非定常气动力矩的高精度建模。最后,将得到模型与尾旋运动学方程耦合,开展稳定尾旋仿真与尾旋特征预测。研究结果表明,所提出的模型能够很好地刻画不同舵面组合下尾旋气动力变化,与传统气动数据库相比气动力矩预测误差降低77%,利用该模型能够实现对飞机稳定尾旋特性的高精度预测,其中稳定尾旋周期预测相对误差降低34%,验证了机器学习方法在飞机复杂动力学仿真中的工程有效性。

-

2025,57(4):21-30, DOI: 10.11918/202403025

Abstract:

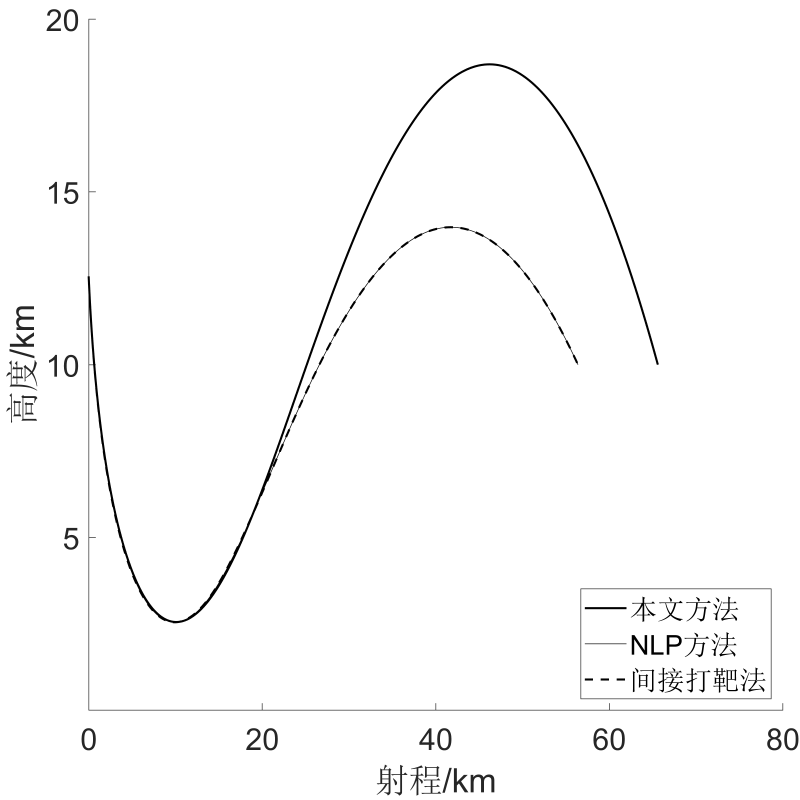

为满足脉冲增程型导弹在线决策脉冲发动机最优点火时间及在线生成最优过载指令等需求,本研究对相关非线性最优制导方法进行了研究,提出一种最优制导指令在线生成方法。首先,建立了脉冲增程型导弹的非线性脉冲最优控制问题模型,并通过对增广目标函数进行全微分建立了该脉冲最优控制问题的最优性条件。其次,提出了一种快速生成脉冲最优轨迹数据集的参数化方法,该参数化方法根据最优性条件构建了一组参数化微分方程,使得通过对该微分方程组进行数值积分即可得到脉冲最优轨迹的数据集。最后,利用该数据集中的脉冲发动机最优点火时间和最优过载指令训练前馈神经网络,从而实现了脉冲发动机最优点火时间的在线决策和最优过载指令的在线生成。数值仿真研究结果表明,相比于传统优化方法,本研究所提出的方法不仅能够在1 ms内在线决策脉冲发动机最优点火时间和最优过载指令,而且弹道射程优于或相当于传统优化方法得到的弹道,因此所提出的方法具有在线生成脉冲增程型导弹最优制导指令的能力。

-

2025,57(4):31-39, DOI: 10.11918/202404062

Abstract:

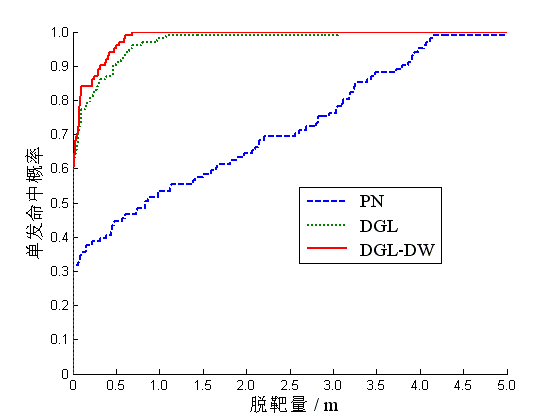

为进一步增强导弹飞行弹道的收敛速度,定义末端的脱靶量和脱靶量变化率作为性能优化指标,并基于线性二次型微分对策理论进行了制导律的推导,推导结果实现了减少脱靶量的同时向着最大化脱靶量收敛速度的方向上进行控制的目的。本研究从一般意义上进行导弹和目标控制系统动态特性的建模,适用于二者具有高阶控制系统动态特性的形式,推导结果具有一般性。针对导弹和目标具有一阶控制系统动态特性的情况,进行了制导律的扩展,并相应完成了对策空间的分析和典型制导参数的取值分析。非线性系统仿真针对比例导引、典型微分对策制导律和本研究所提出的脱靶量及其变化率双重加权的微分对策制导律进行了对比分析,仿真情形包括目标常值机动、S型机动和随机机动3种情形,并采用单发命中概率作为制导性能衡量指标。结果表明,所提出制导律的弹道快速收敛性能和低过载需求,在最小化脱靶量的同时最大化脱靶量的收敛速度,实现了在拦截导弹飞行弹道快速收敛的方向上进行控制的目的。

-

2025,57(4):40-51, DOI: 10.11918/202402003

Abstract:

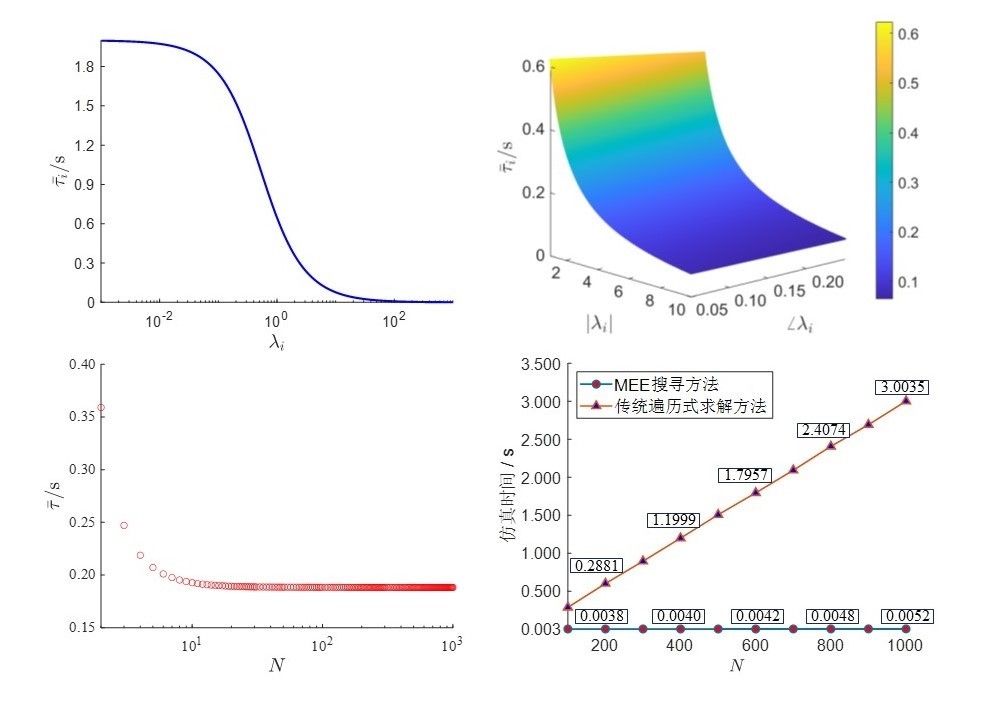

为研究时滞车辆队列的闭环稳定性与通信拓扑之间的本质关系揭示问题,针对二阶车辆队列与任意通信拓扑,提出了一种普适的最紧要特征值(MEE)搜寻方法。首先,基于车辆纵向动力学模型与含时滞分布式控制器,构建了时滞车辆队列闭环系统,并通过根趋势定义与Hermite稳定判据确定了系统仅存在一个时滞稳定区间。接着,对于拉普拉斯矩阵特征值全为实数的情况,通过分析系统最大容许时滞与拉普拉斯矩阵特征值之间的单调性关系,证明了二阶车辆队列的MEE必定为拉普拉斯矩阵的最大特征值。然后,对于部分特征值为共轭复数的情况,发现一对共轭复数特征值所对应的最大容许时滞大小相等,并给出了最大容许时滞的解析式。最后,在上述单调性关系分析过程中揭示了共轭复数特征值幅值与相角对MEE的影响规律,提出了简明的MEE搜寻规则。研究结果表明,通过仿真实例验证了所提理论方法的正确性,与传统遍历式的最大容许时滞求解方法相比,所提方法可大幅度降低运算量。MEE搜寻方法适用于任意通信拓扑下的二阶车辆队列系统闭环稳定性分析,具有普适性。

-

2025,57(4):52-61, DOI: 10.11918/202405075

Abstract:

为改善现有防抱死制动系统采用比例积分微分(PID)控制方法实时性差且无法自动调整参数的问题,提出了一种多策略天鹰优化算法的防抱死制动系统PID控制方法。以单轮车辆模型为例,首先,构建汽车防抱死系统的PID控制器仿真模型。其次,提出了一种融合差分进化、反向学习和停滞扰动策略的天鹰搜索算法(DERLSP-AO),解决了天鹰优化算法(AO)易陷入局部最优及搜索精度有限的问题。通过设计狩猎视角反向学习策略来增大搜索范围,提高了算法效率;设计了停滞扰动策略,防止AO陷入局部最优;同时,结合差分进化策略,使天鹰种群进化淘汰掉较差个体。通过混合多种策略,完成了DERLSP-AO方法设计。然后,利用最优个体整定PID参数,得到优化的DERLSP-AO-PID控制器。最后,选择不同路面条件对汽车防抱死制动过程进行仿真实验。结果表明,相比现有算法,基于DERLSP-AO-PID控制的防抱死系统(ABS)输出的滑移率曲线,能够更好地保持在期望范围内,车辆制动时间更少,制动距离也较短,进一步验证了改进算法的有效性,制动性能有所提升。

-

2025,57(4):62-70, DOI: 10.11918/202404005

Abstract:

为提升多媒体信息的可靠性,减轻图像伪造事件对于社会造成的负面影响,亟需发展图像修复取证技术,检测并定位图像的篡改区域。本研究提出了一种面向图像修复的桥式注意力取证网络,该网络直接接收篡改后的图像,端到端的输出图像中被篡改的区域,网络采用编码器-解码器架构作为基础框架。首先,编码器选用Swin Transformer和RepVGG两个主干网络以提取多域修复特征。然后,使用桥式注意力模块连接两个主干网络的同级阶段,来增加编码器在局部和全局维度上的建模能力。最后,在编码器和解码器中间搭建了语义对齐融合模块,消除了两个主干网络提取的特征之间的语义不一致,有助于提高网络的取证性能。在不同修复取证数据集上的实验结果表明,所提出的模型与其他主流取证模型相比,能够更准确地对修复区域进行定位。特别是在有挑战性的DeepFillV2数据集和Diffusion数据集上,所提出的BAFNet分别取得了91.37%和82.34%的IoU分数,相比于主流的取证网络MVSS-Net, IoU指标分别提升了8.77%和10.46%。另外,综合多个实验结果,BAFNet在取证性能和模型复杂度之间取得了很好的平衡。

-

2025,57(4):71-83, DOI: 10.11918/202309051

Abstract:

为提高内置U型永磁同步电机电磁性能及抑制电机低频振动噪声,提出一种U一型磁极结构并结合Halbach充磁方式、转子开槽的电机拓扑。首先,推导电机相关电磁性能表达式,分析定转子间气隙径向磁通密度、径向电磁力密度的低频振动和噪声波动构成。其次,采用解析法与有限元法得到气隙径向电磁力时空分布,利用参数敏感度分析法、参数扫描法和响应面法对所选转子拓扑参数进行多目标优化并得到最优参数解。最后,将U一磁极结构空载反电动势、径向磁通密度、齿槽转矩、输出转矩、转矩脉动、径向电磁力密度、振动加速度和声压级与4种U型磁极结构进行对比分析;并结合电磁场、机械场和声场对U一型电机结构进行验证。结果表明,通过在U型磁极结构上增设一型磁极、改变充磁方式、dq轴开槽调制气隙磁场正弦度,使得电机齿槽转矩降低91.3%,空载反电动势提高53 V,输出转矩提高39.6%,气隙中径向电磁力波的各阶次谐波幅值均有所下降,各频率下定子总成振动加速度降低明显,电机周身声压级最大值处下降9 dB,下降率为10.1%。

-

2025,57(4):84-93, DOI: 10.11918/202405063

Abstract:

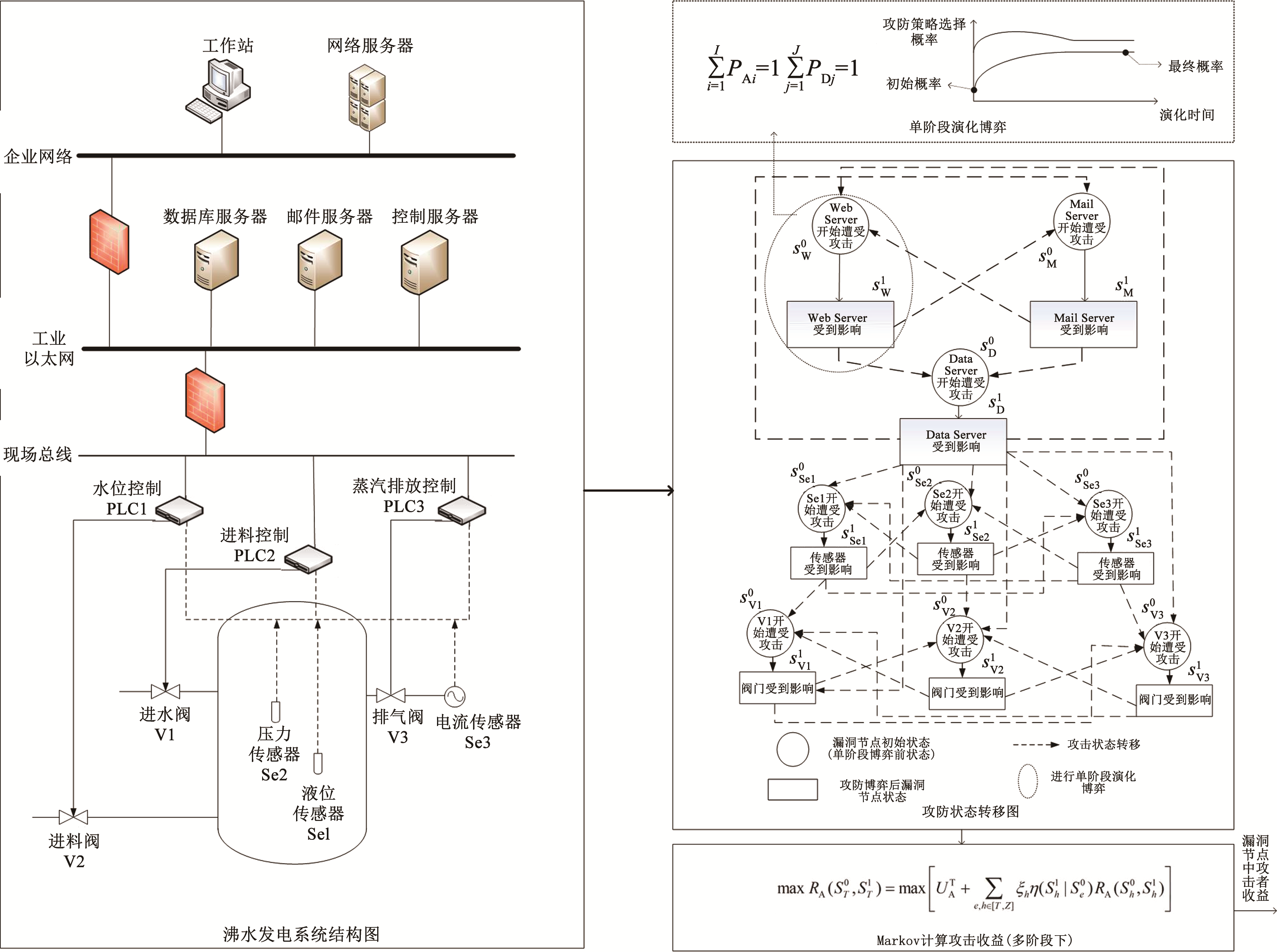

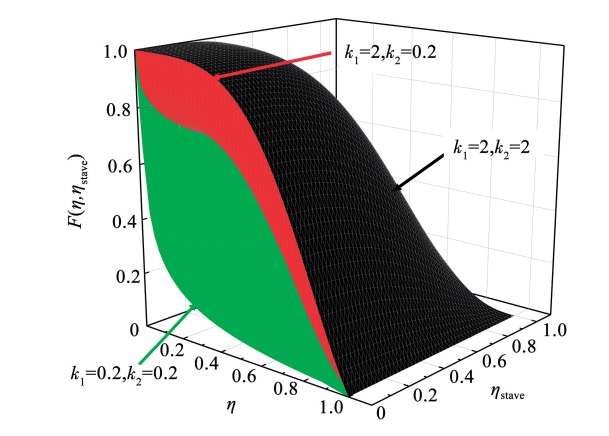

为评估网络攻击下工业信息物理系统(ICPS)的动态风险,研究Markov改进演化博弈模型。根据ICPS中各个漏洞节点,设计从信息域到物理域的系统攻防状态转移图,为Markov改进演化博弈分析提供依据。首先,在单阶段攻防过程中,研究加入参数机制的攻防演化博弈模型,求解拥有不同理性程度和探索程度的攻防主体博弈后的收益。其次,在多阶段攻防中,根据单阶段攻防博弈模型,引入转移概率和折现因子,根据攻防状态转移图求解不同漏洞节点的攻击收益,实现对多阶段攻防对抗的动态推演。最后,利用攻击收益大小对ICPS的动态风险进行评估。本研究分别进行了数值实验分析以及工业信息物理系统模型仿真,使用沸水发电厂作为仿真对象,通过Matlab对Markov改进演化博弈评估方法进行仿真,根据攻击收益评估ICPS的动态风险。结果表明,研究模型重视攻防双方的差异性,能依据攻防双方理性程度及探索程度的不同,合理求出ICPS中攻击者的收益,为ICPS遭受网络攻击下的动态风险评估提供理论基础,对提高工业信息物理系统的安全性提供重要参考依据。

-

2025,57(4):94-104, DOI: 10.11918/202404002

Abstract:

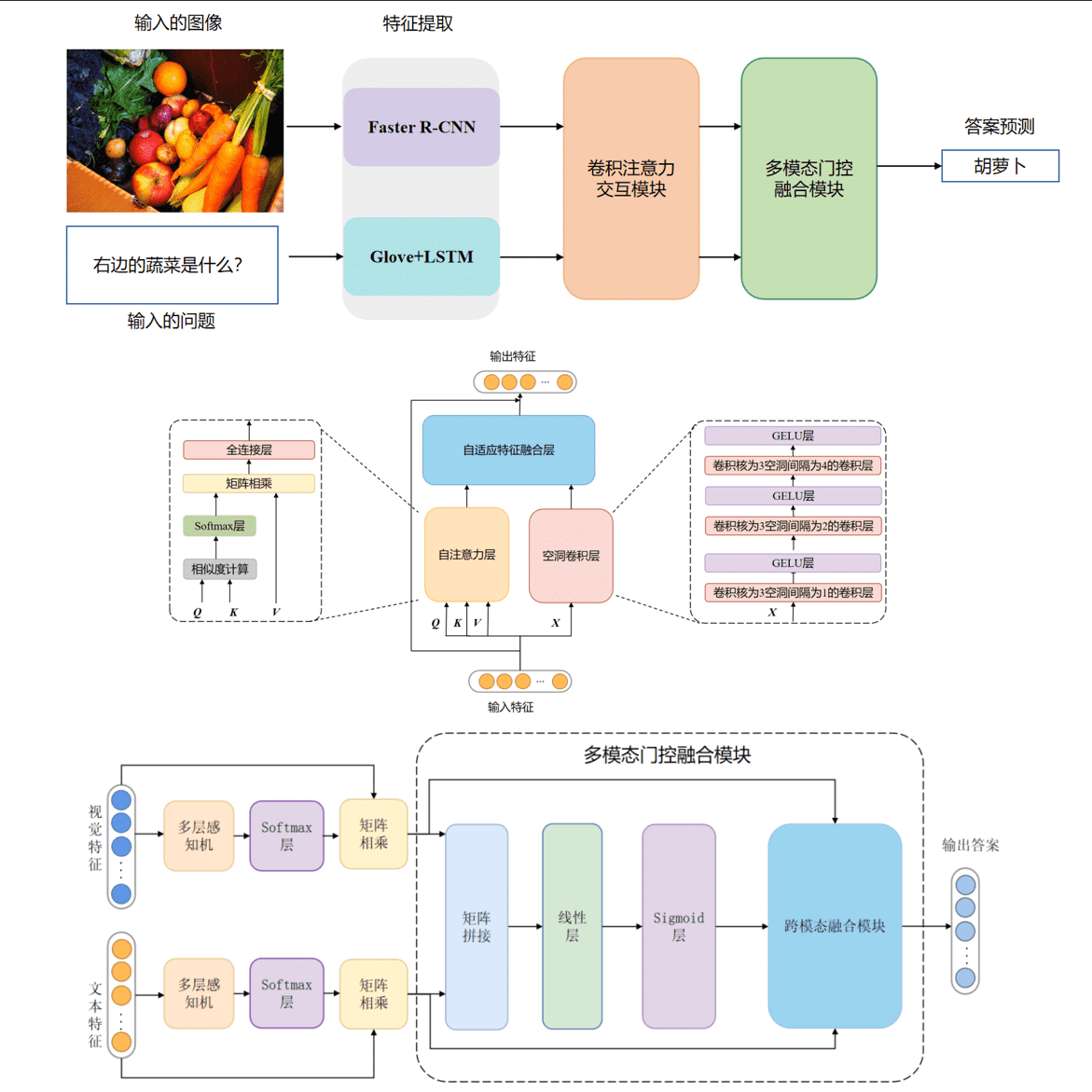

为提高视觉问答(VQA)中跨模态融合与交互的精确度,减少多模态特征信息的丢失,提出了一种新颖的基于跨模态自适应特征融合的视觉问答方法。首先,该方法设计了卷积自注意力单元,包含自注意力层和空洞卷积层,前者用于捕捉全局特征信息,后者用于捕捉视觉对象间的空间关系。其次,通过自适应特征融合层,将全局关系与空间关系进行有效结合,使模型在处理图像特征时能够同时考虑全局关系和视觉对象之间的关联性,从而克服了传统注意力机制忽视空间关系的问题。最后,基于不同模态特征在答案预测中贡献程度的差异,该方法还构建了多模态门控融合模块,根据多模态特征间的重要程度自适应地融合特征,减少多模态信息的丢失,同时不会带来额外的计算资源开销。研究结果表明,该方法在未使用额外数据集预训练的情况下,在VQA2.0的测试-开发集、测试-标准集和GQA数据集上的整体准确率分别达到71.58%、72.00%、58.14%, 显著优于传统自注意力方法,该研究成果可为跨模态特征融合领域提供了重要的参考和借鉴。

-

2025,57(4):105-115, DOI: 10.11918/202405033

Abstract:

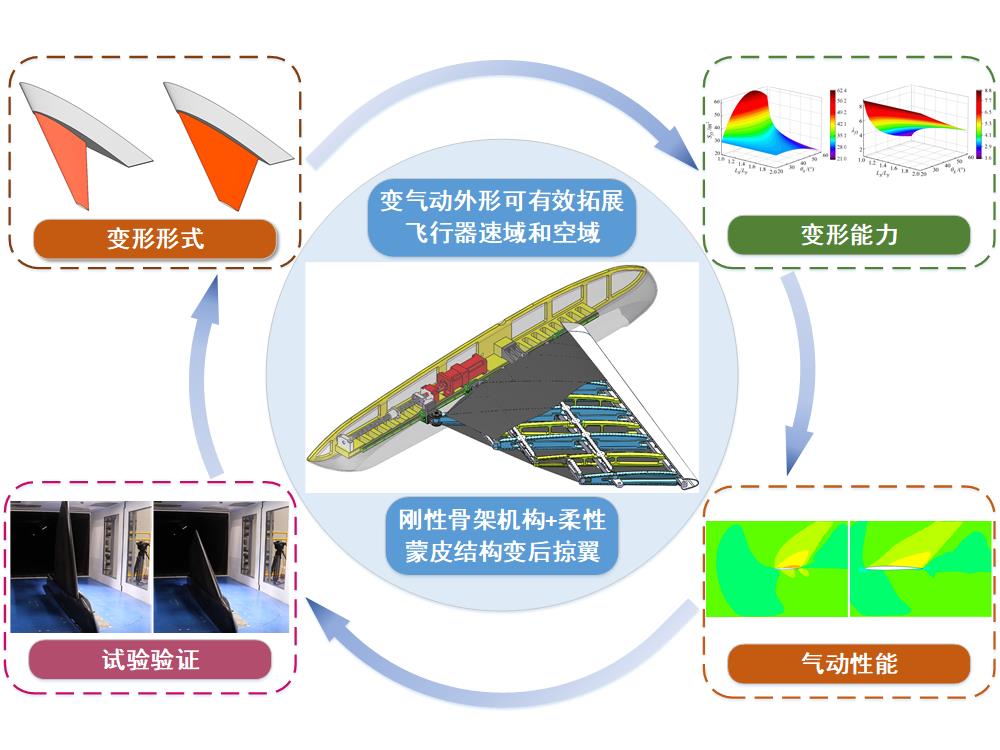

为探索飞行器变形机翼不同变后掠方式下结构特性与气动特性的差异以及差异产生的物理机理,提出了两种基于平行四边形单元剪切变形拓扑的剪切式变后掠翼方案,并与传统旋转式变后掠翼进行对比研究。首先,通过机翼面积、展弦比、根梢比以及翼型相对厚度4个主要参数探讨了3种变形方式的结构特性。然后,开展了相应的宽速域绕流流场数值模拟,对比并分析了3种变形形式的气动特性与机理。最后,针对综合气动性能最优的对角剪切式变后掠翼,以超音速巡航状态下机翼面积、展弦比以及翼根弦长为优化目标函数对机翼四边形单元的长宽比进行参数优化,并研制可变形样机进行了风洞试验。结果表明:在宽速域范围内,对角剪切式变后掠翼能获得较优的升阻比,差异主要来源于对角剪切式变后掠翼尖截面处翼型完整且机翼相对厚度较小;当机翼四边形单元长宽比为1.75时,机翼的综合气动性能最佳。

-

2025,57(4):116-130, DOI: 10.11918/202401065

Abstract:

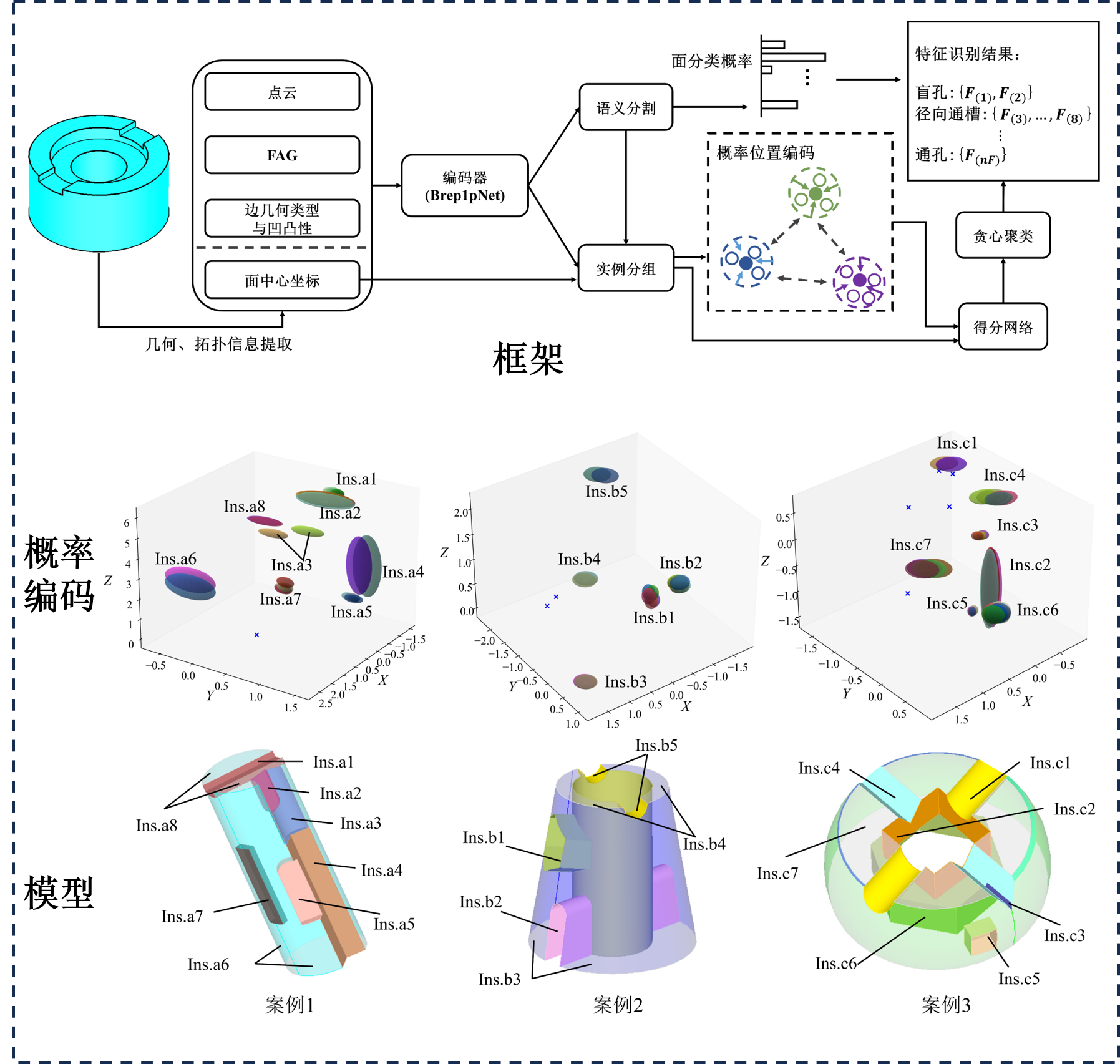

为解决多加工特征交叉下的特征定位问题,提高复杂零件加工特征识别性能,提出实例分割框架下的加工特征识别方法Brep3pNet。首先,基于三维模型的边界表示,提取面点云、面邻接图等几何与拓扑数据,构建三维模型的图表示,利用点云学习网络以及图神经网络学习三维模型面级嵌入表示。其次,提出概率位置编码方法,引入位置先验信息将三维模型各面编码为与空间位置相关的三元高斯分布,基于Bhattacharyya核度量面间相似性,以实现加工特征的面级定位,生成候选实例。最后,设计得分网络用于预测实例生成质量,以此指导实例间的非极大抑制,去除冗余特征实例, 获得最终加工特征识别结果。本研究在MFCAD、MFCAD++、MFInstSeg和合成的回转类零件数据集等4个多特征数据集上对所提方法进行评估。研究结果表明:Brep3pNet相较于其他先进方法具有更好的特征定位能力,可以通过轻量的模型参数实现最优的特征识别准确率,展现了所提方法在相交特征识别上的应用潜力。

-

2025,57(4):131-141, DOI: 10.11918/202403002

Abstract:

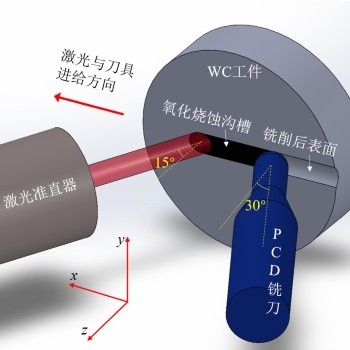

无黏结相碳化钨是耐高温模具的理想选择,但高硬低韧的特性导致其可加工性差,现有切削加工方法很难进行高效精密加工。为改善无黏结相碳化钨的可加工性,实现高效高质量加工,本研究提出了碳化钨的激光氧化辅助微细铣削工艺。文中采用1 065 nm光纤连续激光器对无黏结相碳化钨表面进行了氧化烧蚀实验,研究了不同激光功率、扫描速度以及扫描次数对烧蚀沟槽形貌的影响,分析了无黏结相碳化钨硬质合金的氧化机理,并对烧蚀沟槽进行了微细铣削实验,同时对比了无激光诱导氧化辅助工艺的微细铣削实验,探究了激光氧化辅助微细铣削工艺在碳化钨高硬脆材料加工方面的优势。 结果表明:当激光功率大于7 W时,无黏结相碳化钨表面会产生明显氧化烧蚀痕迹,功率越高、扫描速度越慢,氧化烧蚀越剧烈;在激光高温作用下,沟槽底部会产生热裂纹,多次激光扫描可降低热裂纹长度;高温下碳化钨晶粒发生氧化,其氧化产物主要为疏松状WO3;激光诱导氧化工艺可以降低刀具磨损,改善无黏结相碳化钨的切削加工性能。

-

2025,57(4):142-150, DOI: 10.11918/202405056

Abstract:

为研究微小尺度下MEMS电热驱动器的温度特性,考虑空气对驱动器动态热平衡的影响,提出了一种基于空气对流传热的电-热-流-固多场耦合模型。根据能量守恒方程以及气体对流换热和热传导等理论,建立MEMS电热驱动器的电-热-流-固多场耦合模型,并进行了有限元仿真。搭建MEMS电热驱动器温度特性试验平台,将恒定电压激励下的驱动器温度响应试验结果与电-热-流-固多场耦合模型以及传统传热模型仿真结果进行对比分析,结果表明:相较于基于恒定对流换热系数及经验公式的模型,采用电-热-流-固多场耦合模型得到的结果准确性更高,稳态温度分布误差在0.8%~7.6%之间;驱动器各表面的对流换热系数分布不均匀;对流换热系数在上表面、下表面及竖直壁面分别呈现先下降后上升、上升以及先上升后下降的趋势,但在3个特征面上对流换热系数几乎同时达到稳态,此时驱动器温度也达到稳态。基于空气对流换热不均匀特性,所获得的电热驱动器温度特性为MEMS电热驱动器在微机电系统中的应用奠定了基础。

-

2025,57(4):151-161, DOI: 10.11918/202404052

Abstract:

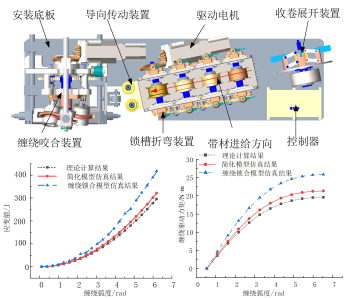

为满足地外探测大尺寸结构在轨构建及空间站桁架的实际需求,提出一种带材直接在轨成形方法,研制出一款小型化、轻量化、低功耗的金属管件制造设备。采用冷弯成形技术中的缠绕锁合成形,基于基尔霍夫假设和等效应变能原理建立弯曲缠绕的非线性力学模型,分析带材几何参数对缠绕力矩的影响。通过ABAQUS/显式求解器分析缠绕力矩并验证理论模型的有效性。为进一步定量描述和优化缠绕锁合性能,定义稳定缠绕力矩、锁合正压力和锁合边最大应力3个性能指标,该指标越小,缠绕锁合性能越好。此外,采用响应面法建立弯曲缠绕卷管指标参数的多项式代理模型,通过改进的非支配遗传算法(NSGA-II)对金属管弯曲成形进行多目标优化设计。优化结果表明,缠绕力矩减少了26.23%,锁合边正压力减小了4.71%,锁合边最大应力减小了2.14%,同时驱动力矩曲线波动得到改善。制备了辊座直径为70 mm、辊组间距为100 mm,辊缝具有校正调节功能的锁槽折弯箱和芯轴直径为50 mm的缠绕锁合样机并进行实验,揭示不同工艺参数对轧制成形的影响以及螺旋成形时成形角与管件直径的规律。该研究为金属管在轨成形的应用提供了重要的理论和实验基础。

-

2025,57(4):162-170, DOI: 10.11918/202401015

Abstract:

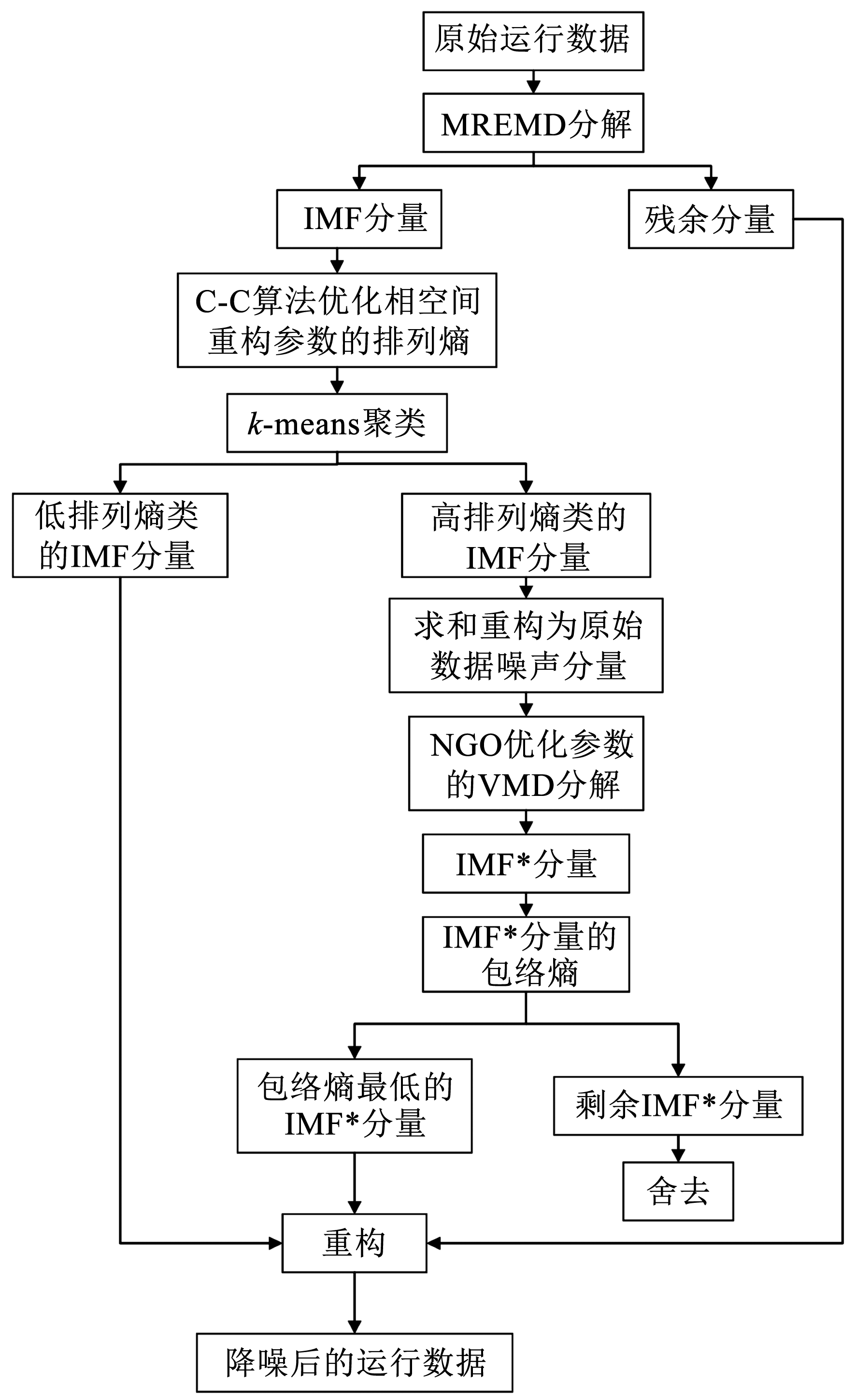

针对热工监测参数普遍存在异常值、噪声和不规则扰动的问题,从提高监控系统调节控制的精确性和系统运行管理水平的目的出发,提出了一种基于中值模态分解(MREMD)和变分模态分解(VMD)的热工监测参数降噪方法,旨在尽可能保留原始数据有效信息的基础上,降低监控参数的噪声和扰动。首先,对监控参数进行MREMD分解,得到若干本征模态函数(IMF)。其次,通过引入混沌时间序列分析的排列熵筛选出包含噪声的IMF分量重构为原始数据的噪声部分,然后对噪声部分进行VMD分解,以分解所得本征模态函数的最优包络熵为适应度函数,使用北方苍鹰算法(NGO)对VMD分解参数进行寻优,在寻优范围内得到的最低包络熵本征模态函数即噪声部分所含的有效信息。最后,将此部分与MREMD分解所得包含趋势信息的低频IMF分量和残余分量求和重构,得到降噪后的监测信号。结果表明,通过算例验证,本研究提出的模态双分解降噪方法,与主流的各类型小波阈值降噪方法和移动均值滤波法相比,具有更高的信噪比和更低的信息熵及功率谱熵。

-

2016,48(4):20-25, DOI: 10.11918/j.issn.0367-6234.2016.04.003

Abstract:

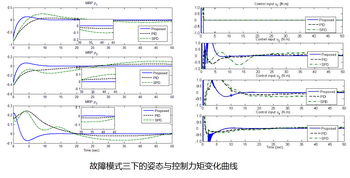

针对航天器姿态控制过程中同时存在执行器故障、安装偏差与控制受限的多约束问题,提出一种基于积分滑模面的自适应鲁棒姿态容错控制方法,所设计的控制器在满足执行器控制能力的饱和受限约束的条件下确保系统稳定;同时,通过引入控制参数在线自适应学习策略以提高对干扰、安装偏差以及故障变化的鲁棒性,进而减小对这些信息的依赖能力,并基于Lyapunov方法分析了系统稳定性.通过数值仿真结果表明,提出的自适应积分滑模容错控制算法能有效的保证执行器故障时航天器姿态控制系统的稳定性,并具有较强的鲁棒性.

-

2024,56(2):1-9, DOI: 10.11918/202211085

Abstract:

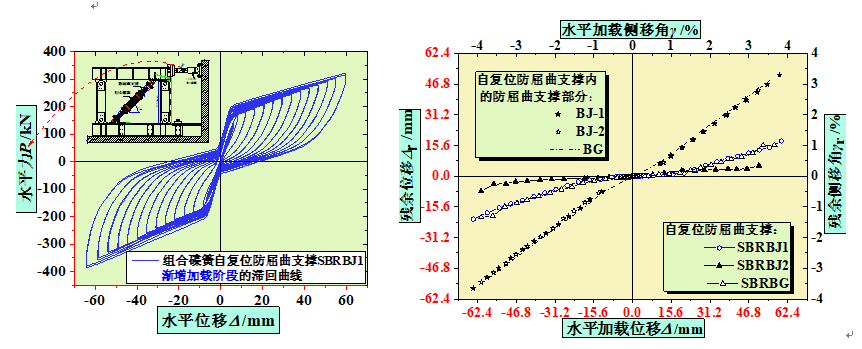

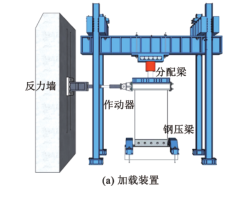

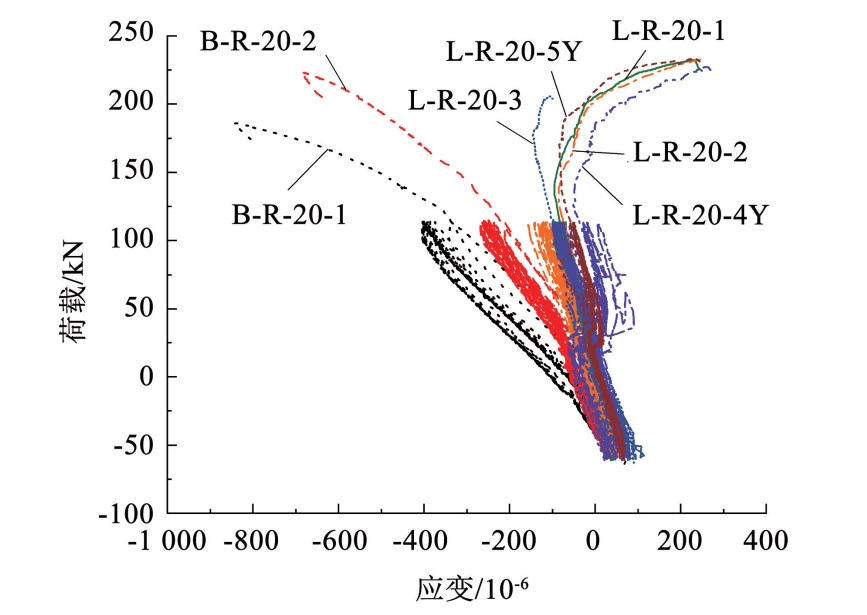

为控制防屈曲支撑(BRB)的残余变形,采用碟簧自复位系统(DS)和BRB并联形成自复位防屈曲支撑(SBRB)。通过拟静力试验考察组合碟簧刚度、端部连接、复位比率等对SBRB滞回性能的影响。结果表明:与BRB相比,SBRB的残余变形大幅降低;SBRB表现出旗型的滞回曲线,试验后期钢板支撑受拉断裂,其他部件保持完好;SBRB试件中DS部分和BRB部分分别是承载力和累积耗能的主要来源;由于组合碟簧间的摩擦等作用,DS部分的耗能占整个SBRB耗能的23%~36%;其他构造相同时,采用组合碟簧刚度较大的DS部分启动后承载力增幅较多,且DS部分启动力较大的复位比率也较大,残余变形更小。总体上,端部连接形式对残余变形影响不大,刚接SBRB试件因承受额外的端部弯矩,钢板支撑断裂更早,铰接SBRB试件表现出更好的耗能能力。随复位比率增大,SBRB的残余变形逐渐减小,为有效地控制支撑残余变形,同时避免对DS部分要求过高,复位比率宜取0.7~0.9。

-

2017,49(3):1-14, DOI: 10.11918/j.issn.0367-6234.2017.03.001

Abstract:

无人机在军事和民用应用上越来越广泛,为使无人机能够更好地发挥作用,需要采用多无人机编队飞行控制来实现协同侦察、作战、防御及喷洒农药等任务.多无人机协同编队控制技术主要包括信息感知技术、数据融合技术、任务分配技术、航迹规划技术、编队控制技术、通信组网技术和虚拟/实物验证实验平台技术等.首先对国内外多无人机编队相关技术的现状和进展进行综述,然后重点对多无人机编队控制方法进行分析,并对队形设计、队形调整和队形重构等问题进行归纳总结,最后对多无人机协同编队所面临的机遇和挑战进行了展望.结果表明:目前多无人机编队飞行理论方面取得了丰硕成果,但是实物飞行试验仅能实现简单通信环境下的协同编队飞行,任务分配和航迹规划实时性不高,控制方法应对突发情况鲁棒性低,多机多传感器协同感知能力不足,欠缺对实体的仿真实现,未来的研究方向应是突破上述关键技术的不足,开展复杂感知约束和复杂通信环境下的多无人机协同编队飞行研究,提出更加有效的控制方法,并进行多无人机实物编队飞行试验,使无人机能够更好地完成既定任务.

-

2024,56(2):28-36, DOI: 10.11918/202211080

Abstract:

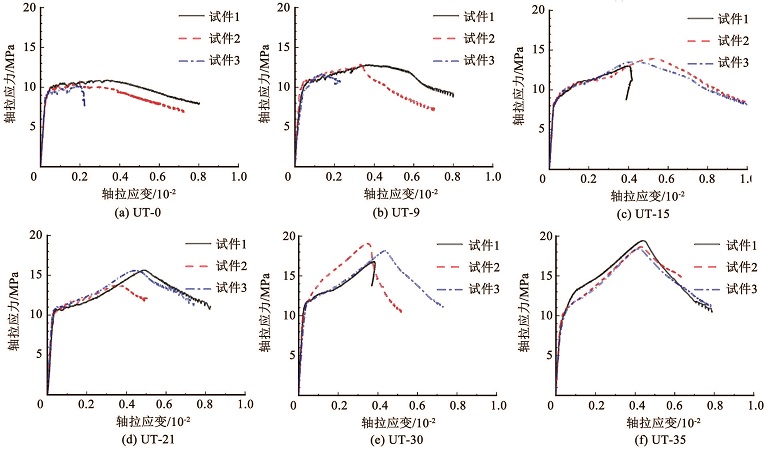

为研究轻质砂对不同试件尺寸下超高性能混凝土(ultra high performance concrete,UHPC)拉伸应变强化性能的影响,采用轻质砂对原黄砂进行等体积替代,完成9组不同轻质砂体积率(0~35%)和不同试件厚度(30~100 mm)的单轴拉伸试验,并同步进行声发射实时探伤测试。结果表明:轻质砂体积率对UHPC弹性极限点对应应力和对应应变的影响较小,但轻质砂体积率由0增加到35%时,UHPC的极限抗拉强度和极限拉应变分别由10.6 MPa和2.35×10-3提高到了19.4 MPa和4.3×10-3;轻质砂体积率大于15%时,UHPC的应变强化程度得到显著提升,试件内部产生的损伤点数更多且分布更均匀,展现出良好的裂缝控制能力;在相同轻质砂体积率下,UHPC的应变强化程度随试件厚度的增加而降低,且试件内部的损伤点趋于集中,表现出明显的尺寸效应。

-

2023,55(5):107-113, DOI: 10.11918/202204106

Abstract:

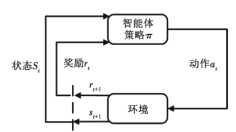

在超密集网络环境中,各个接入点密集部署在热点区域,构成了复杂的异构网络,用户需要选择接入合适的网络以获得最好的性能。如何为用户选择最优的网络,使用户自身或网络性能达到最佳,称为网络接入选择问题。为了解决超密集网络中用户的接入选择问题,综合考虑网络状态、用户偏好以及业务类型,结合负载均衡策略,提出了一种基于改进深度Q网络(deep Q network,DQN)的超密集网络接入选择算法。首先,通过分析网络属性和用户业务的偏好对网络选择的影响,选择合适的网络参数作为接入选择算法的参数;其次,将网络接入选择问题利用马尔可夫决策过程建模,分别对模型中的状态、动作和奖励函数进行设计;最后,利用DQN求解选网模型,得到最优选网策略。此外,为了避免DQN过高估计Q值,对传统DQN的目标函数进行优化,并且在训练神经网络时,引入了优先经验回放机制以提升学习效率。仿真结果表明,所提算法能够解决传统DQN的高估问题,加快神经网络的收敛,有效减少用户的阻塞,并改善网络的吞吐能力。

-

2024,56(2):18-27, DOI: 10.11918/202210012

Abstract:

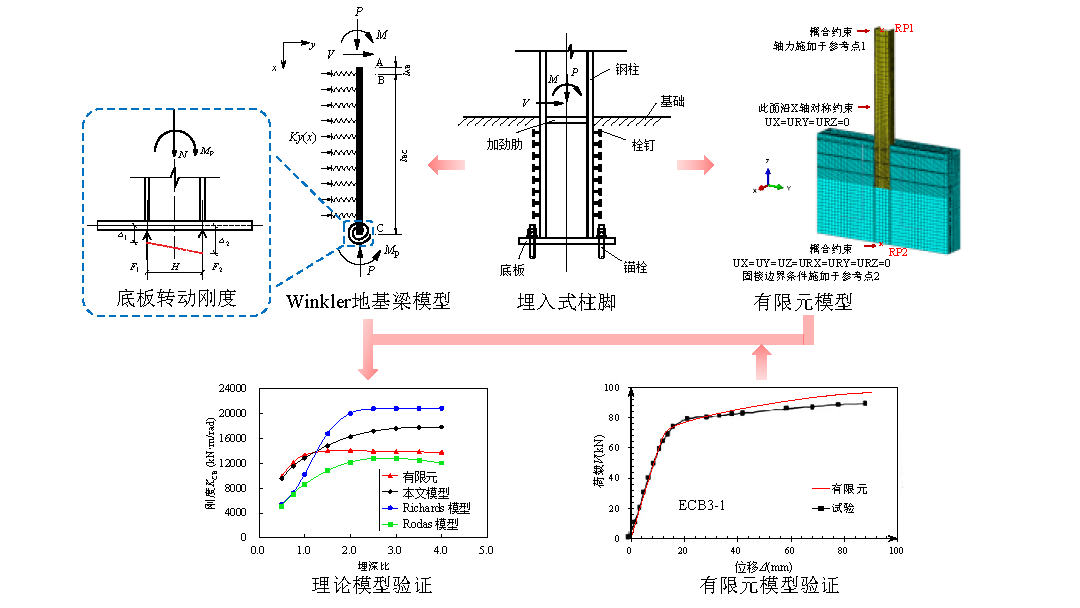

为准确预测埋入式(特别是浅埋)钢柱脚节点的初始转动刚度,将柱脚的埋入段简化为地基梁,基于初参数法完善考虑轴力影响的Winkler地基上的Timoshenko梁理论,提出受锚栓和混凝土约束的柱脚底板转动刚度的计算方法,进而建立可以综合反映柱脚埋深、埋入段剪切变形、钢柱轴力、底板约束影响的埋入式钢柱脚转动刚度模型。基于已验证的有限元模型进行参数分析,研究埋深比、轴力和锚栓布置对柱脚转动刚度的影响。与有限元结果的对比表明,提出的刚度模型较过往文献中理论模型具有更高的精度和更好的适用性,尤其是对于埋深比为0.5~1.5的浅埋柱脚节点。理论与有限元结果表明:埋深比较小时,柱脚转动刚度随埋深比的增加快速增大,而埋深比增加到一定程度后,其对转动刚度几乎无影响;柱脚转动刚度随钢柱轴压力增加呈增大的趋势;对于浅埋柱脚节点,底板约束对其转动刚度的影响较大,而随着埋深的增大,其影响逐渐减小;底板转动约束对埋深比小于1.5的节点刚度具有显著影响,当埋深比增大至2.5,其影响可以忽略。

-

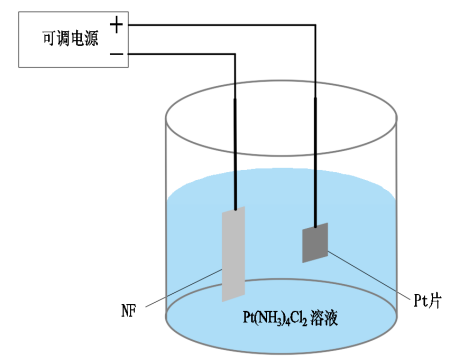

2024,56(2):141-150, DOI: 10.11918/202301018

Abstract:

为降低PEM制氢Pt电极成本,采用电化学沉积法制备以泡沫镍为基材微量Pt沉积的Pt-Ni复合电极。采用扫描电子显微镜、X射线衍射仪、X射线光谱仪对制备的Pt-Ni复合电极进行表征,采用电化学工作站和PEM电解池对Pt与Ni质量比分别为1∶7、1∶11、1∶12、1∶14和1∶23的5种不同复合电极及泡沫镍电极的析氢性能进行电化学对比分析实验和PEM制氢对比实验。结果表明:以泡沫镍为基材,采用电化学沉积法制备的Pt-Ni复合电极性能稳定,沉积Pt质量的多少对Pt-Ni复合电极的析氢性能有较大影响;存在一个最佳Pt与Ni质量比,实验条件下的最佳Pt与Ni质量比为1∶12,沉积Pt量过多和过少都会使其析氢性能降低,过多造成的Pt沉积堆叠相比较少对析氢性能的影响更加明显。在制备微量Pt沉积的Pt-Ni复合电极时,要坚持以最佳Pt与Ni质量比为基准和沉积Pt量“宁少毋多”的原则,实际工程应用中应避免“沉积Pt量越多电极性能越好”的误区。

-

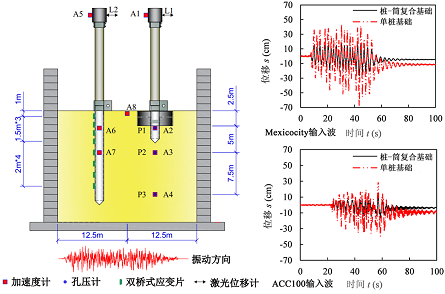

2024,56(2):95-104, DOI: 10.11918/202209087

Abstract:

地震作用容易引起砂土地基中的海上风机基础液化失效,单桩-筒型复合基础(简称桩-筒复合基础)结合了单桩基础和吸力筒基础的优势,是一种新颖的海上风机基础形式。针对砂土场地桩-筒复合基础地震响应,开展干砂及饱和砂的单桩和桩-筒复合基础的离心振动台试验,采用白噪声和具有不同频谱成分的地震波进行激振,得到两种基础形式在砂土场地中的自振频率、超孔压累积、风机加速度响应以及基础弯矩分布等。结果表明:饱和场地中筒基下的浅层土体,其超孔压累积会有所衰减,加速度幅值则被相应放大;饱和场地中单桩浅部弯矩响应较大,风机产生明显的残余位移,相比单桩,桩-筒复合基础加速度响应更大,但其在限制水平位移方面具有明显优势。研究结论对于桩-筒复合基础的抗震分析具有参考价值。

-

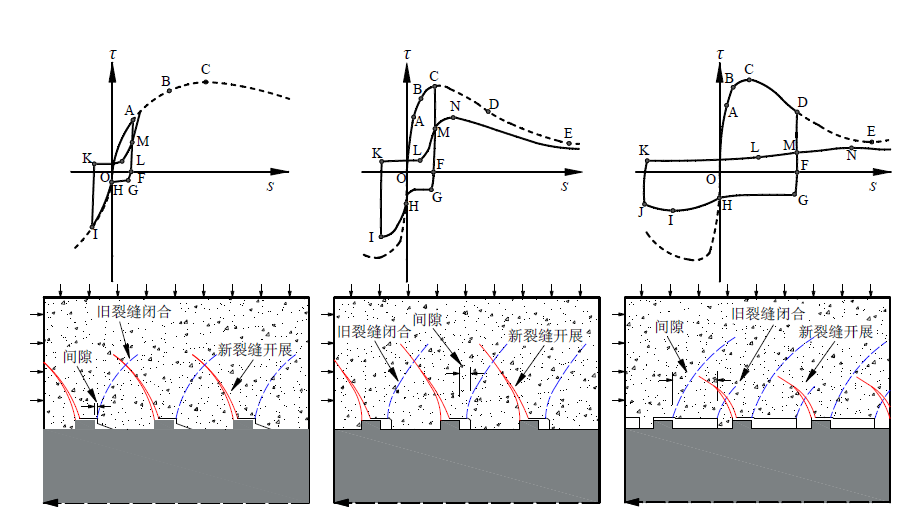

2024,56(2):37-47, DOI: 10.11918/202211015

Abstract:

为准确模拟梁柱边节点在地震条件作用下的滞回响应,建立考虑黏结退化机制的梁柱边节点有限元模型。基于ANSYS有限元平台,采用Voce-Chaboche混合强化模型定义钢筋的循环本构关系,开发组合弹簧单元实现往复荷载作用下钢筋与混凝土间的黏结退化机制,根据损伤理论提出往复荷载作用下黏结滑移本构关系预测模型。有限元计算得到的滞回曲线、骨架曲线、刚度退化曲线、应力云图与试验结果的对比表明:混合强化本构能更好地描述往复荷载作用下钢筋的滞回响应,组合弹簧单元成功地反演了往复荷载作用下钢筋与混凝土的黏结退化特征,往复荷载作用下节点梁中塑性铰的发育导致梁塑性伸长,将对边节点柱造成不利影响,梁柱边节点数值模拟结果与试验结果吻合良好,为准确模拟梁柱边节点的滞回性能提供了理论基础和技术平台。

-

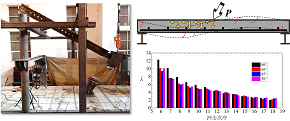

2024,56(2):48-57, DOI: 10.11918/202209098

Abstract:

钢筋混凝土板在服役期间可能承受落物多角度连续撞击等多次冲击荷载作用,钢筋混凝土板抵抗多次冲击的能力、多次冲击作用下钢筋混凝土板的性能演化和剩余性能评估等问题至关重要,其中,多次冲击的加载制度是研究钢筋混凝土板抗冲击性能的重点。为研究多次冲击下钢筋混凝土板的抗冲击性能,利用落锤和摆锤试验研究钢筋混凝土板在增幅冲击下的抗冲击性能,获得钢筋混凝土板在历次冲击过程中的冲击力时程曲线以及历次冲击后的整体变形和凹陷变形特征,分析钢筋混凝土板的吸能特性和累计损伤演化规律,研究钢筋混凝土板受冲击后的残余性能。结果表明:冲击角度对钢筋混凝土板的变形有显著影响,斜向冲击对钢筋混凝土板安全性能的影响更大;增幅冲击降低钢筋混凝土板的吸能能力,提高其破坏率,钢筋混凝土板的冲击响应相对于恒重重复冲击更加稳定。

-

2024,56(2):123-131, DOI: 10.11918/202212005

Abstract:

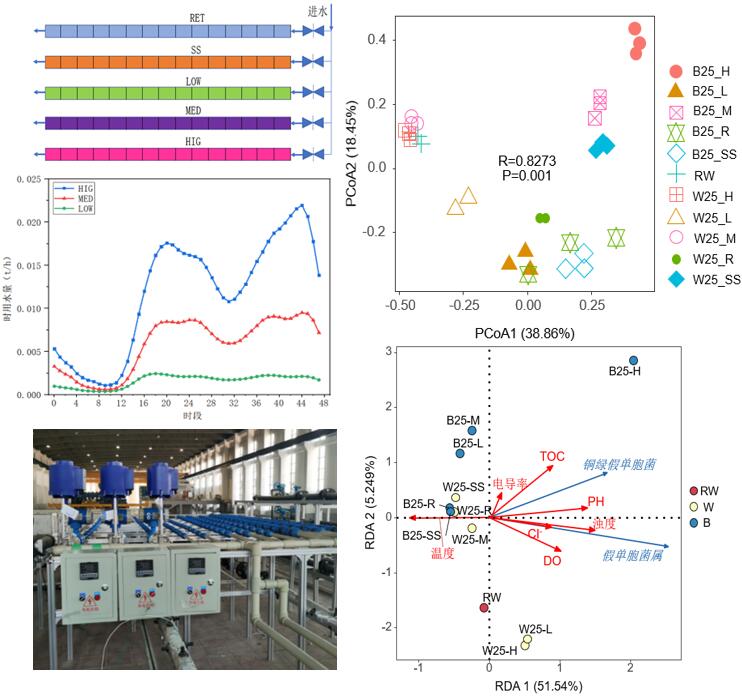

户内供水管道存在长时间滞留和间歇性用水的特殊工况,为此,以HZ市某小区内1 100户的时用水量数据为背景条件,搭建户内非循环管道模拟平台,设置高变化流量(HIG)、中等变化流量(MED)、低变化流量(LOW)、恒定流量(SS)和滞留168 h(RET)5种水力工况,探究户内供水管道特殊水力工况对管道微生物群落结构和条件致病菌的影响。运行3个月后收集33组生物膜样品和水样,开展实时荧光定量(real time qPCR)和16S rRNA基因测序分析,对样本中铜绿假单胞菌的绝对丰度进行定量并分析微生物群落结构组成和多样性。结果表明:RET水样细菌总数最大,且生物膜中活菌比例最高;间歇式用水工况下水样中含条件致病菌的菌属数量和丰度更高;HIG生物膜中细菌总数最大且含条件致病菌的菌属相对丰度最高为78.38%,HIG生物膜中铜绿假单胞菌拷贝数为4 798.81/cm2,是RET生物膜的7.59倍。RDA结果显示,浊度和pH分别是假单胞菌属和铜绿假单胞菌的主要环境影响因素。

-

2024,56(2):77-85, DOI: 10.11918/202212039

Abstract:

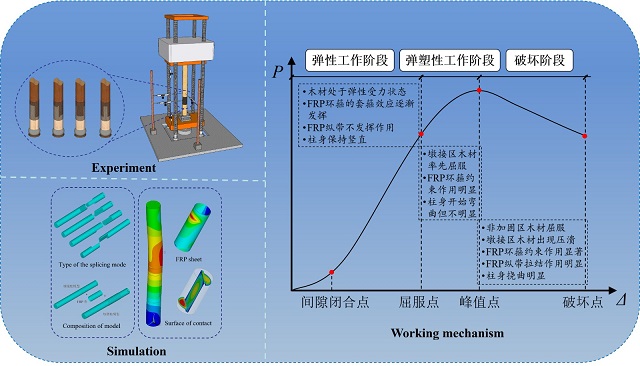

为探究外包纤维增强复合材料(FRP)加固墩接木柱的加固效果和工作机制,考虑不同纤维布和不同墩接方式等因素影响,开展10根墩接木柱的轴压加载试验。对比分析3种FRP布(AFRP,BFRP,CFRP)、4种不同墩接方式(巴掌榫、刻半榫、抄手榫和直榫)下加固柱的破坏模式和力学性能。结果表明:未采用FRP布加固的传统墩接柱表现为拼接缝木材开裂和开裂后的墩接区木材压屈折断,而FRP布加固后,墩接区整体性良好,破坏主要发生在墩接口,表现为木材压溃和纤维布褶皱;传统墩接柱承载力仅恢复至42%~69%,刚度恢复至43%~65%;FRP布加固后,轴压承载力可恢复至完好木柱的75%~100%,刚度可恢复至66%~107%,延性提升24%~96%,加固柱轴压性能和变形能力得到有效的恢复或提高,且刚度退化不明显;此外,有限元仿真得到的荷载位移曲线及力学指标与试验结果吻合良好。FRP加固墩接木柱的轴压力学性能良好,可为传统木结构建筑的修缮和木柱的墩接加固提供借鉴和参考。

-

2024,56(2):10-17, DOI: 10.11918/202211010

Abstract:

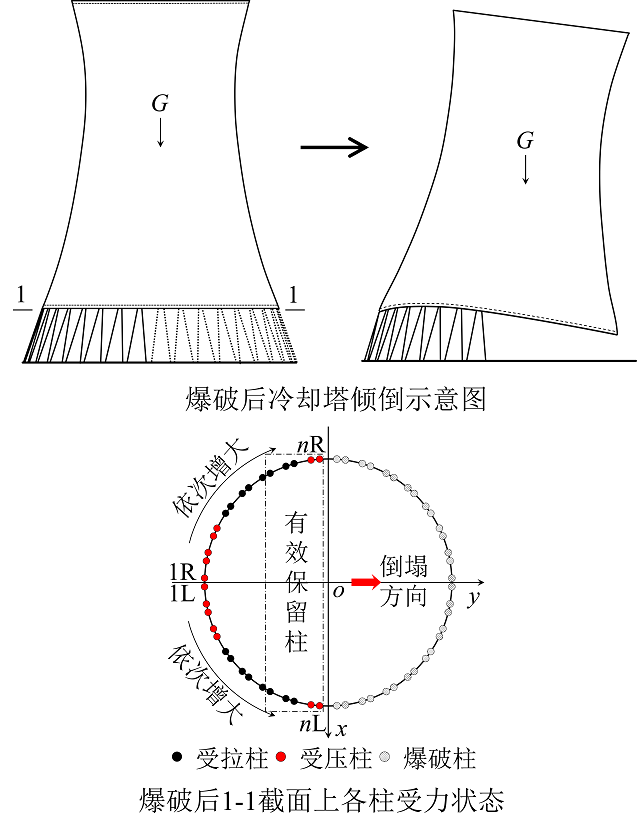

为了使冷却塔的定向拆除更加安全可控,对冷却塔保留柱轴向力的计算方法展开研究。根据力的相似关系给出支柱轴向力与其Z向力之间的关系式,基于平截面假定推导保留柱Z向力的计算公式;利用有限元研究环梁和支柱的弹性模量、支柱高度、保留柱数量以及相邻柱柱顶所对应的圆心角5种参数对保留柱Z向力的影响;根据有限元的结果对保留柱Z向力的计算公式进行修正,并研究修正后公式的适用性。结果表明:爆破后的冷却塔在所有保留柱上并不满足平截面假定;在实际工程范围内,上述5种参数不影响保留柱Z向力的分布规律为Z向力沿着y轴方向上的分布形态始终“两端受压,中间受拉”,且保留柱中的最大压力始终出现在第n排保留柱上,最大拉力始终出现在第(n-4)排保留柱上;当爆破圆心角为200°~240°时,修正后计算值的相对误差在21%以内,且该公式在不同冷却塔上具有良好的适用性。保留柱轴向力的计算公式从力学角度为冷却塔的拆除提供了理论支撑,增加了拆除工作的安全性。

-

2023,55(5):139-150, DOI: 10.11918/202112016

Abstract:

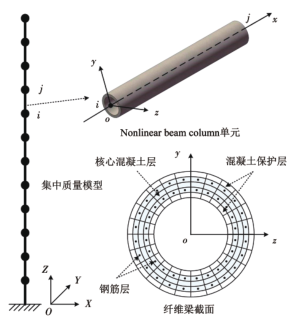

为了研究近断层脉冲型地震动作用下适用于评价高耸结构抗震性能的地震动强度参数,基于加速度反应谱提出一种同时考虑结构周期延长和高阶振型效应的地震动强度指标。分别以120 m和240 m的钢筋混凝土烟囱结构为研究对象,使用OpenSEES程序,在近断层脉冲型地震动作用下,揭示了高耸混凝土结构的损伤指标(ParkAng损伤指标、最大层间位移角、最大曲率、最大楼层加速度以及最大顶点位移)与37个地震动强度指标的关联性。研究结果表明:提出的地震动强度指标最适合用于预测高耸混凝土结构在近断层脉冲型地震作用下发生的ParkAng损伤;与速度相关的地震动强度指标表现出与高耸结构损伤指标的较高的相关性;随着结构周期的增大,位移型的地震动强度指标与损伤的关联性有增长的趋势;此外,地面峰值加速度在表征高耸结构变形破坏方面存在局限性,但是可以用来分析非结构构件的抗震性能。研究结论可为选择合适的地震动强度指标和损伤指标评价高耸混凝土结构在近断层脉冲型地震动作用下的抗震性能提供参考。

-

2024,56(2):132-140, DOI: 10.11918/202212015

Abstract:

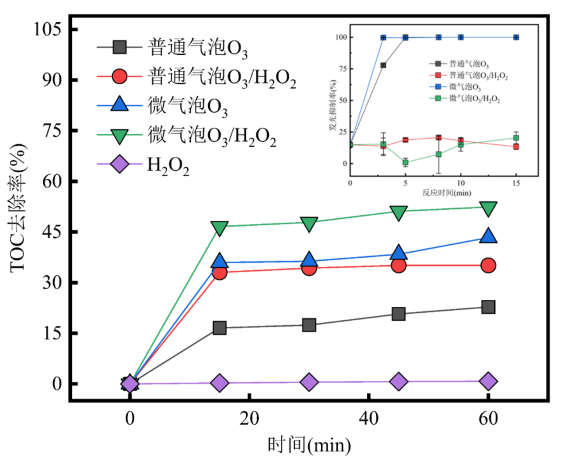

化工园区废水经过二级处理后,仍含有多种有毒污染物,依然对生态环境存在较大风险,为此,建立微气泡O3/H2O2深度处理工艺,研究某工业园区二级出水处理效能,确定最佳工艺参数,探究污染物降解机制,并对处理出水进行毒性评价。结果表明:在pH为7.3、臭氧投加量为60 mg/L、H2O2初始投加量为114 mg/L、反应时间为15 min条件下,微气泡O3/H2O2对二级出水中有毒污染物具有良好的降解效果,COD和TOC去除率分别达到47.41%和46.61%;微气泡O3能够显著提高臭氧利用效率,缩短反应时间;与普通O3曝气相比,臭氧利用率提高10%,反应时间缩短2/3;微气泡O3/H2O2工艺过程中,有机物去除过程遵循表观二级反应动力学;电子顺磁共振(EPR)技术证明羟基自由基(·OH)参与有机物的降解过程,H2O2促进·OH的生成,微气泡曝气强化O3/H2O2产生更多的·OH;二级出水中溶解性有机物(DOM)在深度处理过程中存在大分子物质向小分子物质转化的趋势;H2O2能够增强臭氧对疏水中性组分的去除能力,改变臭氧对污染物的降解途径。添加H2O2后,发光抑制率由100%(微气泡O3)降低至20%(微气泡O3/H2O2),表明H2O2能够有效抑制臭氧氧化深度处理过程中急性毒性的升高。

-

2024,56(2):86-94, DOI: 10.11918/202210040

Abstract:

为探究氧化钙和碳酸钠复合激发矿渣对碱激发水泥自收缩的影响机制,采用氧化钙和碳酸钠(摩尔比1∶1)为复合激发剂制备碱矿渣砂浆(AM),研究复合激发剂Na2O质量分数(CaO和Na2CO3反应生成的Na2O质量与矿渣质量比,为2.5%、4.5%、6.5%和8.5%)对AM自收缩的影响;通过XRD、TG-DTG、MIP和NMR分析其水化产物与微观结构。结果表明:随着Na2O质量分数的增加,激发剂反应耗水量增加,孔结构细化,孔隙压力增大;Al3+对C-(A)-S-H中Si4+的取代量增多导致Na+的吸附量增多,C-(A)-S-H滑移增大;水化程度提高,水化产物数量增多,AM的自收缩增大。Na2O质量分数为6.5%的AM为最优组,其力学性能高于普通硅酸盐水泥砂浆(OM),但由于较低的晶体含量和致密的孔结构,其自收缩大于OM。

-

周凌宇,范进凯,方蛟鹏,李分规,戴超虎,曾波,徐增武,刘晓春

2024,56(2):58-67, DOI: 10.11918/202211021

Abstract:

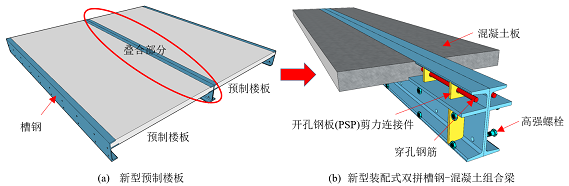

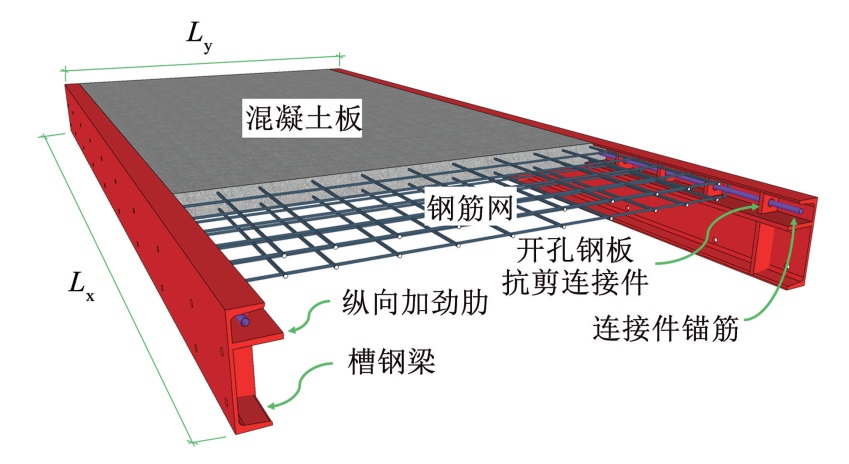

为研究新型装配式双拼槽钢-混凝土组合梁中开孔钢板剪力连接件(PSP剪力连接件)的力学性能,设计7组标准试件并开展推出试验,对比分析不同参数PSP剪力连接件的受剪承载力和破坏模式。利用ABAQUS非线性有限元模型对PSP剪力连接件的破坏模式和受力机制进行数值模拟,并与试验结果对比验证计算结果的可靠性。在此基础上,进一步分析开孔钢板厚度、开孔直径、混凝土强度、穿孔钢筋及连接件间距对PSP剪力连接件力学性能的影响。结果表明:除10 mm厚度的PSP剪力连接件外,所有4 mm与6 mm厚度的PSP剪力连接件均发生明显弯曲变形,试件破坏时连接件周围混凝土均出现斜向裂缝;开孔直径和穿孔钢筋对受剪承载力和抗剪刚度影响较小,而增加开孔钢板厚度、混凝土强度能提高剪力连接件受剪承载力和抗剪刚度;对于双排PSP剪力连接件,增大连接件间距能够显著提高单排PSP剪力连接件平均承载力,当间距为250 mm时,单排平均承载力达到单个PSP剪力连接件的91.2%。根据试验及有限元荷载滑移曲线提出装配式双拼槽钢-混凝土组合梁中单个PSP连接件荷载滑移曲线计算公式,为装配式双拼槽钢混组合梁的设计提供参考。

-

2024,56(2):68-76, DOI: 10.11918/202212024

Abstract:

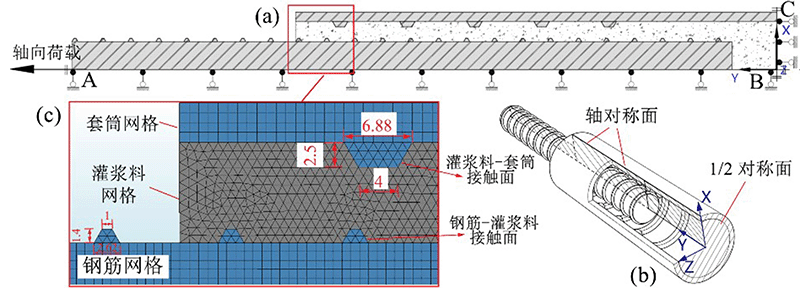

为揭示套筒灌浆连接接头中钢筋和灌浆料间的黏结滑移关系,利用DIANA 10.3有限元软件建立接头试件的肋尺度精细有限元模型,并根据有限元分析结果对接头的局部黏结滑移关系进行研究。结果表明:套筒中钢筋黏结应力沿锚固长度大致呈马鞍形分布,加载端峰值随荷载增加逐渐内移;钢筋与灌浆料间相对滑移从钢筋自由端向加载端递增,超过屈服荷载后在加载端发生激增,并逐渐向里发展;局部黏结滑移曲线大致分为5个阶段,不同锚固位置处曲线的发展趋势大致相同,但其具体路径在发展程度和曲线特征值方面有一定差异;黏结锚固位置函数沿锚固长度大致呈“M”形分布且锚固自由端峰值大于加载端,是锚固位置和相对滑移的二元函数,建议用椭圆曲线和二次曲线进行拟合。该肋尺度精细化有限元模型可用于套筒灌浆连接接头的黏结滑移本构关系的进一步研究。

-

2024,56(2):151-160, DOI: 10.11918/202301045

Abstract:

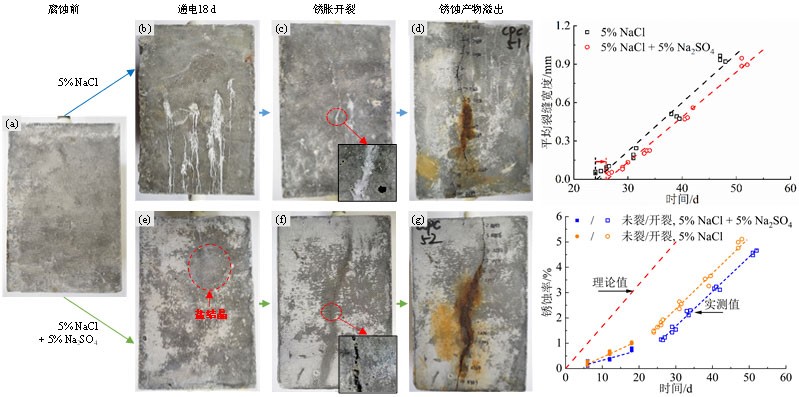

为评估海洋、盐湖等环境中钢筋混凝土结构耐久性,通过试验与理论相结合探究氯盐与硫酸盐复合侵蚀下钢筋混凝土锈裂特性。通电腐蚀5%(质量分数)NaCl、5%NaCl+5%Na2SO4溶液中钢筋混凝土试件,对比分析混凝土表观形貌、钢筋锈蚀特征。设计伴随的混凝土腐蚀试验,类比保护层腐蚀劣化,分析混凝土力学性能。结果表明:硫酸盐的存在改变胀裂前混凝土形貌,使得单一氯盐侵蚀下的“白须”消失,表面粉化并出现盐结晶,延长胀裂时间;复合侵蚀下钢筋锈蚀率低于单一氯盐侵蚀,二者均显著低于法拉第定律理论值;锈胀裂缝宽度与钢筋锈蚀率线性相关,硫酸盐的存在增大裂缝随钢筋锈蚀发展的速率;通电环境中,受腐蚀混凝土的抗压强度先升高后降低,劈裂抗拉强度不断降低。提出受腐蚀混凝土的抗拉强度演化经验公式。在经典锈胀模型的基础上考虑锈蚀产物对裂缝的填充作用,并将硫酸盐的影响考虑至混凝土抗拉强度、钢筋腐蚀电流密度中,建立复合侵蚀下钢筋混凝土胀裂时间预测模型,并验证了模型的有效性。

-

2024,56(2):115-122, DOI: 10.11918/202211103

Abstract:

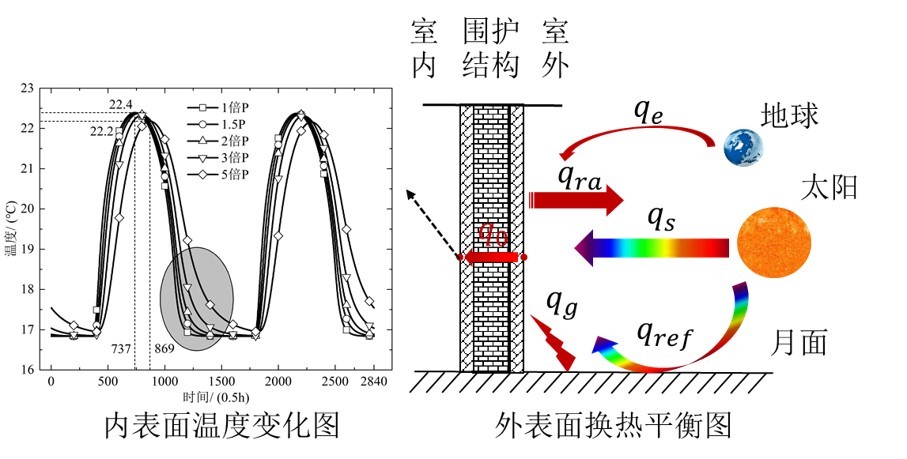

为探索由月球表面特殊光热环境导致的驻人月球科研站围护结构传热过程与地球建筑的差异性,基于月球表面太阳辐射模型,根据有限差分法建立围护结构的传热模型,对影响内表面温度的物性参数、朝向等因素进行模拟分析。结果表明:当防热层、隔热层和阻气层分别取20 mm Nextel BF-20、240 mm Pyrogel 6650、20 mm Kapton时,水平屋顶内表面温度的波动范围为16.8~22.4 ℃;厚度和导热系数是影响围护结构传热性能最重要的因素,综合考虑建造成本与隔热性能,应尽量降低围护结构的厚度与导热系数,采用低密度、高比热的材料;内表面的对流换热系数与外表面的发射率直接影响围护结构的边界换热量,可结合不同朝向的辐射特点与热舒适要求,个性化定制具有差异化热惰性和外表面发射率的材料。

-

2024,56(2):161-170, DOI: 10.11918/202301051

Abstract:

微生物共代谢可有效降解河道污染底泥中的多环芳烃(polycyclic aromatic hydrocarbons,PAHs),沿海城市内河与外海交界处的感潮河段由于受潮汐影响,上覆水盐度波动大,但盐度波动对共代谢降解底泥PAHs的影响及微生物群落的响应仍不清楚。为此,采用乙酸钠耦合邻苯二甲酸为共代谢外加碳源,考察上覆水0~50‰盐度波动范围对底泥PAHs降解的影响,监测底泥理化性质和硫化物质量浓度的变化,解析盐度波动条件下底泥微生物群落的变化。结果表明:低盐环境(0~20‰)更利于共代谢反应进行,PAHs降解率是高盐环境(>20‰~50‰)的1.5~3.3倍;高盐环境产生的高渗透压会影响微生物活性,导致底泥pH和氧化还原电位(oxidation-reduction potential,ORP)下降减缓,SO2-4的还原速率下降。高通量测序表明:盐度波动可显著改变底泥的微生物群落结构,低盐环境下变形菌门(Proteobacteria)、厚壁菌门(Firmicutes)和拟杆菌门(Bacteroidetes)占主导地位,其中,Marinobacterium菌属和Marinobacter菌属为参与共代谢降解PAHs的优势属;高盐环境的胁迫效应抑制了多数微生物的活性,但脱硫杆菌门(Desulfobacter)和绿弯菌门(Chloroflexi)丰度持续增加, SBR1031和Sulfurovum成为优势菌属。

-

2024,56(2):105-114, DOI: 10.11918/202305080

Abstract:

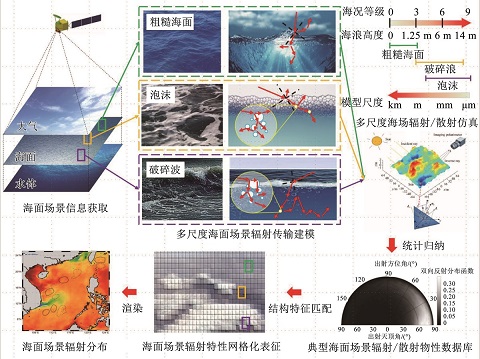

针对3级以上海况的高精度海洋场景红外仿真问题,提出一种“先拆后建”的研究思路:将含泡沫和破碎波的多尺度海面抽象为粗糙海面、泡沫、破碎波的组合,进而拆解出“粗糙海面”、“含泡沫粗糙海面”、“含破碎波粗糙海面”3类典型多尺度海面结构体,最后通过海面栅格化、结构体匹配、方向-光谱特性重构渲染等方法,由3类典型多尺度结构体方向-光谱特性组合重构大范围海面辐射散射特性,完成多尺度海面“气-面-体”耦合辐射/散射特性的计算。对拆解出的3类典型多尺度海面结构体分别开展多尺度耦合辐射、散射特性建模研究,构建3类多尺度海面结构体辐射散射方向-光谱特性计算模型,并对结构体辐射散射方向-光谱特性的影响因素进行分析,结果表明:随着海面风速的增大,海面典型结构体中的泡沫厚度及气泡浓度逐渐增大,使得结构体的散射能力增强,从而增大结构体的双向反射分布函数;随着探测波长的增大,海水的吸收性显著增强,导致不同风速条件下结构体双向反射分布函数之间的差异显著增大;对于不同的入射角,结构体双向反射分布函数最大值对应的天顶角随入射天顶角的变化逐渐发生变化。

-

2023,55(5):78-87, DOI: 10.11918/202112059

Abstract:

针对强震作用下典型装配式剪力墙结构的破坏机理和薄弱环节,提出一种具有耗能减震功能的新型装配式剪力墙。采用模型试验和数值模拟相结合的方法,设计制作了4片缩尺比1∶1.54、剪跨比1.52的新型装配式剪力墙试件,并对其进行了相应的抗震性能试验,系统分析了螺栓数量、轴压比和边缘构件纵筋配筋率对试件破坏模式、滞回性能、承载能力、变形性能、刚度退化及耗能能力的影响规律。试验结果表明:各试件破坏模式与相同剪跨比的现浇剪力墙基本一致,呈弯剪型破坏;但新型装配式剪力墙具有更为优异的滞回性能和耗能能力,其在破坏点的耗能值显著高于普通现浇墙体;当螺栓数量减少时,新型装配式剪力墙承载能力无明显变化,但滞回性能降低、墙体变形加剧;轴压比或边缘构件纵筋配筋率的降低会导致剪力墙承载能力降低和极限位移增大。最后采用ABAQUS软件建立了相应试件的有限元模型,模拟结果与试验结果吻合较好,表明所建模型的正确性,能够将其应用于新型装配式剪力墙的分析之中。

-

2023,55(5):1-13, DOI: 10.11918/202206056

Abstract:

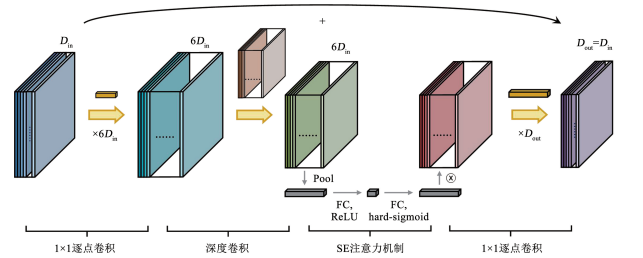

针对边缘设备计算和存储能力差的问题,本文对传统YOLOv5模型中用于特征提取的主干网络CSPDarkNet53进行轻量化处理,提出了一种轻量化MPE-YOLOv5手势识别算法,以实现模型在低功耗边缘设备上的部署;针对轻量化模型提取特征较少而导致的难以识别大尺度变换目标和微小目标问题,对M-YOLOv5网络设计添加有效通道注意力机制(efficient channel attention,ECA),以缓解因特征通道减少而导致的高层特征信息丢失的问题;同时增加针对微小目标的检测层,提高对微小目标手势的敏感度;并选用EIoU作为预测锚框的损失函数,以提高模型的定位精度。本文在自制数据集和NUS-Ⅱ公共数据集上验证了MPE-YOLOv5算法有效性,并将MPE-YOLOv5算法与轻量化后的M-YOLOv5算法和原始的YOLOv5算法在自制数据集上进行了对比实验。实验结果表明,改进算法的模型参数量、模型大小和计算复杂度分别是原算法的21.16%、25.33%和27.33%,平均精度可达97.2%;与轻量化模型M-YOLOv5相比,MPE-YOLOv5能够在保持原来效率的同时,使平均精度提升8.72%。因此,所提MPE-YOLOv5算法能够较好地平衡模型的检测精度和实时推理速度,可实现在硬件受限的边缘终端上进行部署。

-

2016,48(4):1-12, DOI: 10.11918/j.issn.0367-6234.2016.04.001

Abstract:

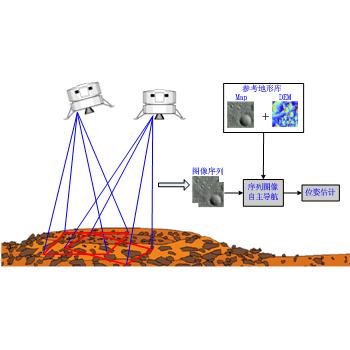

基于序列图像的自主导航作为未来深空探测地外天体精确定点着陆任务的关键技术,是目前深空探测技术的重点发展方向之一.针对未来深空探测地外天体精确着陆自主导航的需求,阐述了发展深空探测着陆过程序列图像自主导航的必要性.首先,分别从主动成像和被动成像两个方向介绍了基于序列图像的深空探测着陆过程自主导航研究现状;然后,总结并分析了基于序列图像的深空探测着陆过程自主导航涉及到的关键技术;最后,根据关键技术分析给出了基于序列图像的深空探测着陆过程自主导航研究目前存在的主要问题并对其后续发展进行了展望.

-

2023,55(5):132-138, DOI: 10.11918/202112138

Abstract:

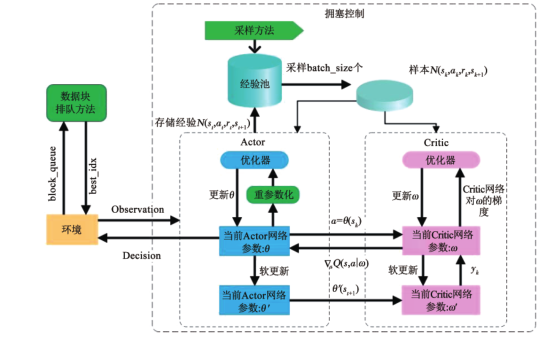

面向低时延、稳定传输、高用户体验质量(quality of experience,QoE)的网络实时传输需求场景,提出一种低时延智能网络数据传输调度算法。该算法由数据块排队控制策略和拥塞控制策略两部分组成。数据排队控制策略提出了综合数据块的创建时间和有效时限(effective time)的性价比模型,有效地解决了传输时间约束下的信息传输不均衡问题;拥塞控制策略提出了基于使用耿贝尔分布(Gumbel distribution)采样重参数化与混合经验优先级模型改进后的深度确定性策略梯度(deep deterministic policy gradient,DDPG)方法,解决了深度确定性策略梯度不适用于离散网络动作空间拥塞控制的问题,并通过学习自适应调整发送参数显著提升了网络拥塞控制质量。实验结果表明,实时传输场景下使用本文提出的排队算法能够有效提升QoE,采用改进后的DDPG进行拥塞控制能大幅降低传输时延。同样场景下,将提出的智能网络数据传输调度算法与排队策略及拥塞控制策略相结合,与传统的网络数据传输调度算法相比,能够更好地兼顾低时延和稳定传输,提供更高的数据传输质量。

-

2023,55(5):88-97, DOI: 10.11918/202111001

Abstract:

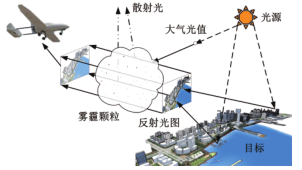

针对现有去雾算法大都存在复原图像亮度低、天空明显色彩失真等问题,提出了一种融合大气光值-图估计的无人机航拍图像去雾方法。首先,根据颜色衰减先验理论获取景深图像,将景深图像内偏差最小区域均值作为大气光值;其次,设计了一种自适应随机游走聚类方法用来估计大气光图,通过自适应随机游走算法将图像聚类为N个子区域,对子区域前0.1%像素求均值作为区域大气光值,将区域大气光值组合并通过引导滤波对其进行细化,获得大气光图;然后,通过融合大气光值-图估计方法将两种大气光估计融合为新的大气光图,作为更加准确的大气光估计;利用雾霾线先验方法获得透射率,同时提出一种暗补偿方法对其进行优化,提高透射率精度;最后,根据大气散射模型,利用求得的融合大气光图和优化透射率,得到清晰的复原图像。实验结果表明,相对于比较算法,提出的算法的复原图像在信息熵、平均梯度、模糊系数及对比度上分别提升1.1%、6.3%、8.5%、6.4%,主观视觉效果更好,信息更加丰富。

-

2023,55(5):59-70, DOI: 10.11918/202204057

Abstract:

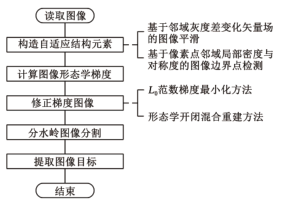

图像分割是按照一定的规则,将图像中具有特殊意义的区域划分为若干个互不相交的子区域,是从图像处理到图像分析的关键环节,传统分水岭图像分割方法是一种应用较为广泛的技术,具有快速、简单的优点,但该方法易受噪声干扰,分割结果易丢失边缘重要信息,出现过分割现象。为改善传统分水岭图像分割方法存在的过分割问题,提出了一种基于自适应结构元素的改进分水岭图像分割方法。首先,利用图像像素点邻域的局部密度、对称度及边缘特征构造形状可变的自适应结构元素,确保其与图像目标几何结构具有较强的一致性;其次,利用该结构元素获取图像形态学梯度,提高目标边缘的定位精度;将L0范数梯度最小化和形态学开闭混合重建相结合修正梯度图像,减少梯度图像中的局部无效最小值点,抑制过分割现象的产生;最后对修正后的梯度图像进行分水岭分割,实现图像目标区域的精确分割。实验结果表明,该方法能够有效抑制过分割现象,提高目标边缘定位的准确性,具有较高的分割精度。

-

2023,55(5):50-58, DOI: 10.11918/202201126

Abstract:

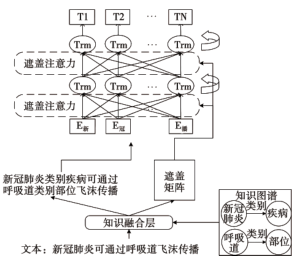

为了改善通用预训练模型不适应医疗领域的命名实体识别任务这一不足,提出了一种融合医疗领域知识图谱的神经网络架构,该架构利用弹性位置和遮盖矩阵使预训练模型计算自注意力时避免语义混淆和语义干扰,在微调时使用多任务学习的思想,利用回忆学习的优化算法使预训练模型均衡通用语义表达和目标任务的学习,最终得到更为高效的向量表示并进行标签预测。实验结果表明:本文提出的命名实体识别架构在医疗领域上取得了优于主流预训练模型的效果,在通用领域也有较为良好的效果。该架构避免了重新训练针对某个领域的预训练模型和引入额外的编码结构从而精简了计算代价和模型大小。此外,通过消融实验对比,医疗领域对于知识图谱的依赖程度较通用领域依赖程度更大,这说明在医疗领域中融合知识图谱方法的有效性。通过参数分析,证明本文使用回忆学习的优化算法可以有效控制模型参数的更新,使模型可以保留更多的通用语义信息并得到更符合语义的向量表达。本文也通过实验分析说明了所提方法在实体数量少的种类上具有更优的表现。

-

2024,56(1):1-16, DOI: 10.11918/202306009

Abstract:

随着工业4.0概念的发展,数字孪生技术(digital twin)已经成为智能制造和产品全寿命周期管理相关领域的主要数字化解决手段。在工程建设领域,提升土木工程结构数字化防灾能力和管理水平是未来智慧城市建设的重要环节。建立精确可靠的数字孪生模型,一方面,可以帮助实现工程灾害的精准防控和重大灾害事故的风险识别预警;另一方面,数字孪生也为未来城市的数字化建设和管理提供了技术基础。本文首先对数字孪生技术的基本概念和阶段性发展成果进行梳理,总结了在土木工程领域里孪生数据获取和构建数字孪生体的技术手段。最后,从结构运营评估、灾害仿真推演和数字孪生城市建设三个领域来回顾与展望数字孪生技术在土木工程领域的应用进展。

-

2023,55(5):114-121, DOI: 10.11918/202109131

Abstract:

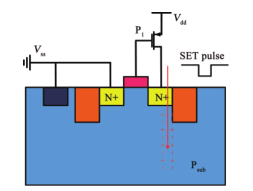

先进纳米集成电路工艺的发展使得微电子器件翻转的阈值电荷不断降低,导致数字电路中由单粒子效应引起的软错误率增加。为加强集成电路中标准单元的抗辐射特性,本文提出了一种抗单粒子瞬态(single-event transient,SET)加固的与非门结构。在三阱工艺下,通过将下拉网络中每一个NMOS管的衬底和源极各自短接,便有效地提高了与非门抗辐射性能,而且随着输入端数目的增加,本文提出的与非门加固效果更加明显。利用Sentaurus TCAD软件的混合仿真模式进行粒子入射仿真实验,对于与输出节点相连的NMOS管采用经过工艺校准的三维物理模型,其他MOS管采用工艺厂商提供的Spice模型。结果显示:在40 nm工艺下,当入射粒子 线性能量传输(linear energy transfer,LET)值为10 MeV·cm2/mg时,本文提出的2输入与非门能够在3种输入的情况下降低输出电压扰动幅度。其中在N2管关闭的输入模式下,达到了对单粒子入射免疫的效果;对于3输入与非门,即使在“最坏”输入的情况下,也能使输出电压翻转幅度降低85.4%。因此,本文提出的与非门加固方法起到了显著的抗单粒子瞬态效果。

-

2024,56(1):117-129, DOI: 10.11918/202302046

Abstract:

为研究双层圆钢管混凝土长柱在压、扭荷载作用下的力学性能,利用研制的Stewart六自由度加载平台,进行了两个普通圆钢管混凝土长柱和两个双层圆钢管混凝土长柱试件在纯扭、压扭作用下的低周往复试验。对比分析了各试件的承载力、扭转变形、耗能、滞回性能,进行了有限元参数分析。研究表明:普通圆钢管混凝土长柱和双层圆钢管混凝土长柱均具有较好的抗扭能力;与普通圆钢管混凝土长柱相比,双层圆钢管混凝土长柱的初始刚度和承载力略有提升,滞回曲线更饱满,耗能能力和延性大幅提升;参数分析表明含钢率一定时,内层钢管径厚比越大,对抗扭越有利;一定范围内的轴向荷载,可提高钢管混凝土柱的抗扭能力。

-

2024,56(1):165-172, DOI: 10.11918/202302068

Abstract:

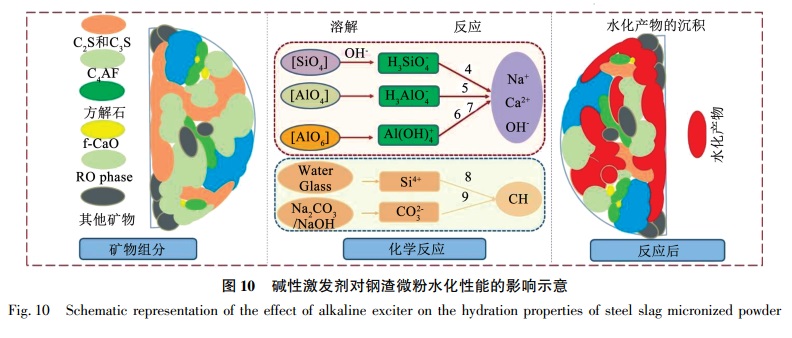

为考察不同碱性激发剂对钢渣水泥性能的影响,开展碱性激发剂(水玻璃、Na2CO3/NaOH、NaOH)对钢渣水泥宏观力学性能影响的试验研究,并采用水化热测试、X射线衍射(XRD)、热重分析(DSC-TG)、扫描电子显微镜(SEM)和压汞试验(MIP)对其微观结构进行研究。结果表明:碱性激发剂提高钢渣水泥早期水化时孔隙液的碱度,加速钢渣玻璃体解聚并生成H3SiO-4和H3AlO2-4,增大体系反应速率,加速C-S-H凝胶和沸石类产物的形成,从而宏观上表现为凝结时间降低,诱导期缩短,反应热峰值和累计放热量增加,早期强度提高;激发剂对钢渣水泥性能的影响与其分子结构有关,影响顺序由大到小依次为水玻璃、Na2CO3/NaOH和NaOH;水玻璃不仅可增大钢渣水泥早期水化时液相的碱度,同时激发剂中的SiO2-3可与Ca(OH)2反应,生成水化产物C-S-H凝胶。掺入碱性激发剂可促进钢渣水泥水化反应的进行,有助于钢渣水泥力学性能与微观结构致密性的提升。

-

2023,55(5):14-21, DOI: 10.11918/202201069

Abstract:

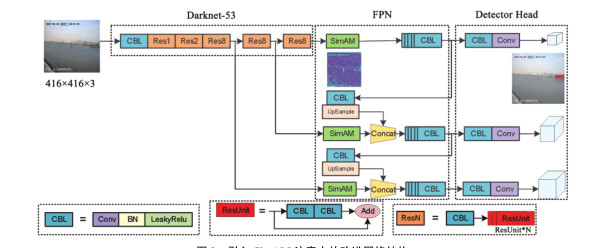

基于视觉图像的船舶目标检测中由于图像背景复杂,无关干扰较多,导致船舶目标检测的难度增大。并且多类别船舶检测数据集现有数量较少且存在样本不均衡的问题使得船舶目标检测性能较低。针对复杂背景干扰检测,本文通过引入SimAM注意力机制对YOLOv3模型进行改进,利用该机制加强船舶目标在提取特征中的权重并抑制背景干扰权重,从而提升模型检测性能;同时,采用强实时数据增强以改善样本尺度分布不均衡的问题,结合迁移学习提升在样本数量受限情况下的船舶检测精度。提取特征的可视化结果显示改进模型对无关背景特征干扰进行了抑制,增强了模型对于船舶特征的提取能力。在SeaShips数据集上,提出的改进模型在不引入额外可学习参数的情况下mAP.5、mAP.75分别达到了96.93%、71.49%,检测速度达到了66 frame/s,在检测精度与运行效率方面保持了均衡。与Saliency-aware CNN、eYOLOv3相比更有效地优化了目标特征,使得mAP.5分别提高了9.53%、9.19%。改进模型在新加坡海事数据集上在船舶类型目标检测的mAP.5达到了81.81%,验证了模型具有较好的泛化能力。

-

2024,56(1):63-72, DOI: 10.11918/202206110

Abstract:

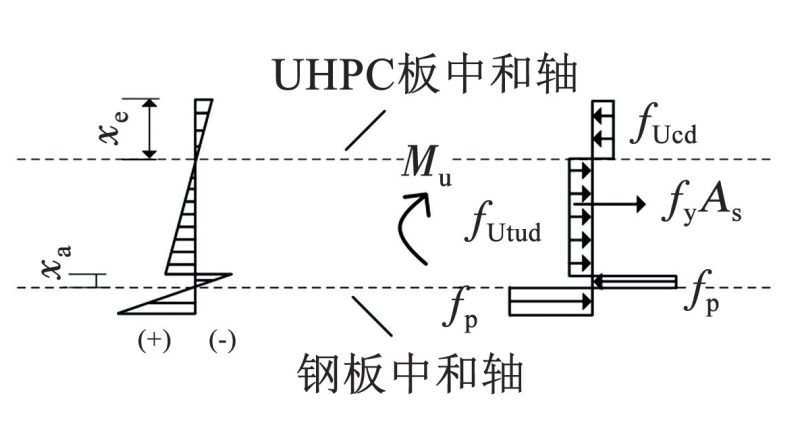

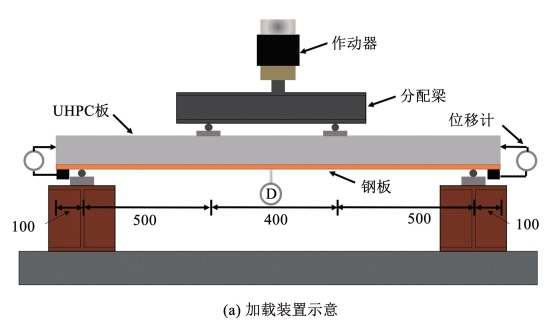

为提高钢-UHPC组合结构的延性,本文提出一种采用装配式栓钉连接的 钢-UHPC组合板。设计并完成了不同抗剪连接程度的组合板的抗弯性能试验,分析了组合板试件破坏形态、极限承载力、刚度、裂缝发展规律和板端滑移,并与采用焊接栓钉的钢-UHPC组合板进行了对比分析,讨论了组合板试件的可拆卸性,最后对其极限抗弯承载力和抗弯刚度进行了理论分析并推导了计算公式。结果表明:装配式栓钉连接的钢-UHPC组合板破坏模式为纵向水平剪切黏结破坏;降低栓钉间距能提高组合板的协同变形能力,从而提高组合板结构的极限承载力、弹塑性阶段的刚度和裂缝控制能力;与采用焊接栓钉连接的钢-UHPC组合板对比,其在发生较大变形的情况下钢板和UHPC板仍然可较容易地拆卸分离;推导了装配式栓钉连接的钢-UHPC组合板的极限承载力计算方法和抗弯刚度计算公式,提出了抗弯刚度计算时应对UHPC板高度进行折减,折减系数(βU)在正常使用阶段建议为0.85,理论计算结果与试验结果吻合良好。本文研究成果可为采用装配式栓钉的钢-UHPC组合板的设计和应用提供理论依据。

-

2024,56(1):130-138, DOI: 10.11918/202209006

Abstract:

为了提高建筑外围护结构施工效率及解决传统外保温系统长期存在的易脱落和易着火问题,提出了一种集保温和建筑模板于一体的岩棉复合保温外模板(RWCIEF)体系。RWCIEF由内到外依次为内侧加强层、岩棉保温芯材、黏结层、保温过渡层以及外侧加强层。以哈尔滨市为例,基于全寿命周期成本(life cycle cost,Clc)确定了岩棉保温芯材的最佳厚度。采用有限元分析与理论计算相结合的方法探求了RWCIEF在工程中的可行性,分析了RWCIEF的抗弯性能、施工承载力及温度效应下的应力和变形,讨论了开槽形式、开槽宽度、开槽深度以及开槽间距对RWCIEF抗弯性能的影响。结果表明:RWCIEF的抗弯性能理论计算结果与有限元分析结果有较高的一致性;开槽处理可有效提高RWCIEF的抗弯性能,综合抗弯性能、热工特性及加工角度,建议开槽形式选用对应开井字槽或对应开纵槽,开槽深度和宽度均为10 mm,开槽间距 为150 mm;设计的RWCIEF满足施工承载力,可保证外围护结构保温工程施工质量;由温度效应产生的最大拉应力和压应力均未超过RWCIEF的外侧加强层承载力,反映出RWCIEF出现夏季空鼓或冬季开裂现象的可能性极小。提出的RWCIEF体系可为外围护结构保温工程及建筑模板工程未来研究方向提供一种新的思路和方法。

-

2024,56(1):151-164, DOI: 10.11918/202308027

Abstract:

为比较套筒灌浆搭接及对接接头间力学性能差异,进行了41个搭接接头和20个对接接头的单拉及高应力反复拉压试验。结果表明:单拉及高应力反复拉压时,两种接头均能实现最大力下总伸长率大于6%、延性系数大于4,强度基本满足规范要求;高应力反复拉压后单拉时,两种接头承载力均有所提高,但接头初始刚度和延性下降;防偏转措施可减少搭接接头残余变形,但其约束刚度有限,搭接接头残余变形略大于对接接头,防偏转搭接接头及对接接头残余变形基本满足规范要求;高应力反复拉压后单拉时,搭接接头套筒中部截面在加载前期纵向受拉、环向受压,加载后期纵向受压、环向受拉,对接接头套筒加载过程中均为纵向受拉、环向受压;高应力反复拉压结束后单拉时,防偏转、不防偏转搭接接头套筒中部截面近钢筋侧最大纵向拉应变分别为对接接头的0.10~0.39倍、0.13~0.18倍,最大环向压应变分别为对接接头的0.09~0.49倍、0.02~0.32倍,搭接接头对套筒材性要求较低;钢筋直径相同时搭接接头材料成本较对接接头降低约35%。

-

2024,56(1):54-62, DOI: 10.11918/202302060

Abstract:

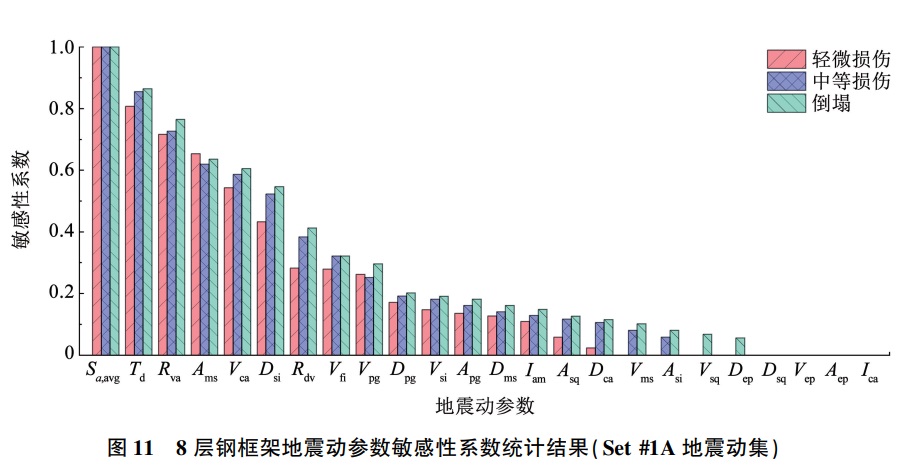

为合理选取地震动参数以有效减小结构损伤预测的不确定性,基于弹性网络回归技术对多个地震动参数进行了比选。基于多种地震动参数以及大量单自由度(SDOF)模型的增量动力分析结果建立弹性网络回归模型,定义回归模型中回归系数值以及回归系数值为非零值的个数分别为地震动参数的敏感性系数和频数。基于地震动参数敏感性和频数分析结果对多种地震动参数进行排序,研究结构恢复力模型、地震动集和结构极限状态对地震动参数排序结果的影响。基于一座8层钢框架结构分析结果验证了基于弹性网络回归的地震动参数比选方法的有效性。结果表明:选取代表性的地震动参数加入最小二乘回归模型时,不同结构极限状态下回归分析中残差标准差显著减小。基于大量SDOF体系的地震动参数排序结果比选出了受地震动集、结构恢复力模型和结构极限状态影响较小的地震动参数。结果可为结构抗震能力预测用地震动参数的比选提供理论基础。

-

2024,56(1):17-32, DOI: 10.11918/202309001

Abstract:

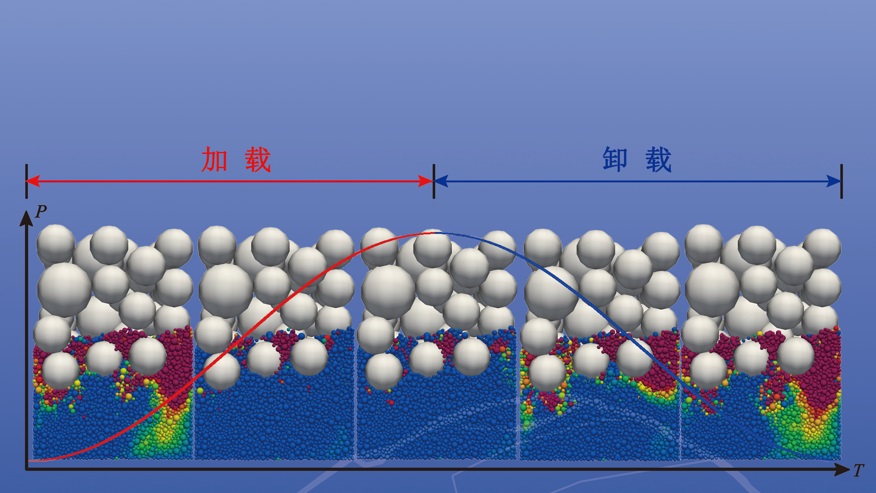

随着土体渗流侵蚀研究的逐渐深入,对土颗粒流失和变形破坏机理的研究方法呈现出多尺度的特点。其中,计算流体力学-离散元耦合方法(CFD-DEM)为在细观尺度上研究流-固耦合相互作用对土体宏观力学特性的影响提供了一种行之有效的方法。针对CFD-DEM耦合方法在岩土工程领域应用现状,本文系统总结现有流-固耦合计算方法的优缺点,重点论述CFD-DEM耦合方法的建模策略,包括固相颗粒形状建模与粒间接触模型、流体相控制方程及参数计算方法,以及CFD-DEM耦合计算,并就相关问题进行深入探讨,最后提出了CFD-DEM耦合方法未来的发展方向。

-

2024,56(1):84-92, DOI: 10.11918/202208008

Abstract:

为探究钢-薄层超高性能混凝土(ultra-high performance concrete, UHPC)轻型组合桥面体系在局部轮载下的抗弯性能,设计并开展了4块基于高强螺栓连接的可拆卸式钢-UHPC组合板的四点弯曲试验,研究了钢板类型、抗剪连接件间距对可拆卸式钢-UHPC组合板的破坏模式、荷载-挠度曲线、界面相对滑移、裂缝宽度、截面应变分布等影响规律,研究结果表明:在正弯矩荷载作用下,采用Q355钢板的组合板的破坏模式为高强螺栓被剪断,而采用负泊松比(negative Poisson’s ratio, NPR)钢板的组合板的破坏模式为部分高强螺栓被剪断、部分预埋带垫加长螺母被拔出、UHPC板由于失稳大面积压溃等;在相同的高强螺栓间距下,采用NPR钢板的组合板的板端相对滑移较小,说明NPR钢板有效延缓并限制了钢板与UHPC板的相对滑移,从而提升两者的协同变形能力,继而提高组合板的抗弯刚度及承载力等;由截面应变分析可知,由于NPR钢板的负泊松比效应、高刚度、高屈服强度,整个加载过程NPR钢板与底部UHPC层的拉应变保持着应变协调性,随着荷载的增大截面塑性中和轴的上移幅度可忽略不计。因此,在采用NPR钢板提升钢-UHPC组合板抗弯性能的前提下,应使UHPC厚度与NPR钢板的性能进行匹配,充分发挥两者的材料性能,避免失稳破坏先于UHPC材料强度破坏。

-

2024,56(1):103-116, DOI: 10.11918/202208046

Abstract:

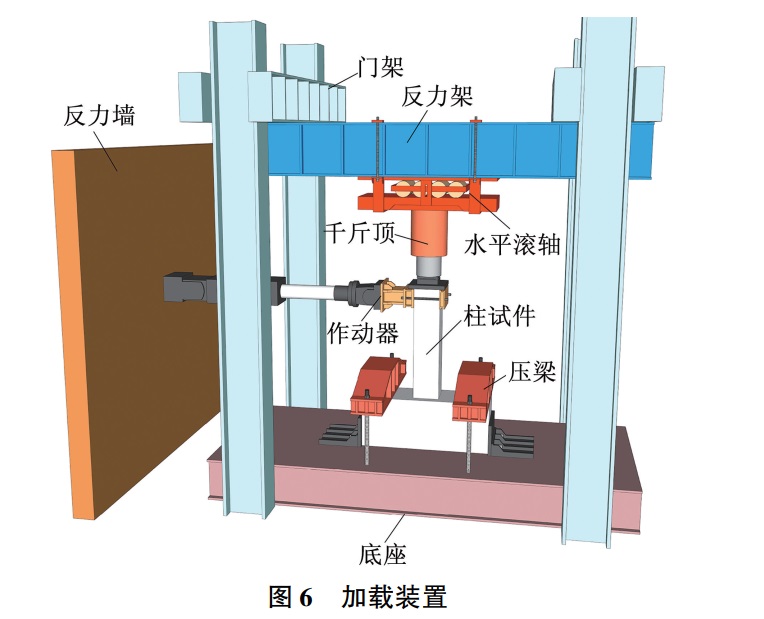

为研究超高性能混凝土(UHPC)免拆模板钢筋混凝土(URC)柱的抗震性能,选取UHPC免拆模板拼接方式和表面处理方式为试验设计参数,制作并完成了9个URC柱和1个钢筋混凝土(RC)柱的拟静力加载试验。模板拼接方式为螺栓加角钢连接、螺栓连接和环氧树脂砂浆连接;表面处理方式为光面处理、气泡膜印花处理和设肋处理,通过拟静力试验研究了模板拼接方式及表面处理方式对该类柱抗震性能的影响。此外,基于平截面假定,提出了URC柱的正截面偏压承载力计算式。结果表明:峰值荷载前,UHPC模板与核心混凝土黏结面无明显破坏,URC柱表现出良好的整体性,尤其是采用螺栓加角钢连接的URC柱,即使加载至极限位移时,也没有发生界面黏结失效破坏;与普通RC柱相比,URC柱的承载力提高了6.4%~43.3%,延性提高了11.4%~48.7%,耗能能力提高了27.7%~85.3%;三种连接方式中,采用螺栓加角钢连接的URC柱承载力最高,连接最可靠。最后,基于平截面假定提出的公式计算值与试验值吻合较好,可为工程应用提供参考。

-

石敬州,周凌宇,方蛟鹏,刘晓春,刘家豪,何昌杰,李分规,戴超虎,廖飞,吴睿智

2024,56(1):73-83, DOI: 10.11918/202305009

Abstract:

为充分发挥装配式工业化程度高和钢混组合结构优良力学性能的优势,提出一种装配式双拼槽钢混凝土组合楼板,对3组简支组合楼板试件进行了四点加载试验,研究了该组合楼板的竖向静载下力学性能。分析了楼板裂缝、挠度、应变(钢筋、钢梁、混凝土板)随荷载发展规律;基于极限平衡法,提出了考虑受拉薄膜效应和刚度强化系数的承载力计算公式。结果表明:组合楼板的变形呈双向板特征,试件破坏时均出现板顶角部裂缝和弧形裂缝,混凝土板底中心区域为网状裂缝和向角部延伸的斜裂缝,双拼主梁发生塑性弯曲;在楼板的中心挠度达到l0/40时,试件荷载分别为327.63 kN、436.92 kN和406.12 kN,组合楼板承载力较高;钢筋的应变发展在垂直钢梁方向较大,沿着塑性铰线屈服;考虑受拉薄膜效应和刚度强化系数的计算公式与试验结果吻合良好,准确地预测了楼板荷载-挠度全过程曲线。

-

2024,56(1):139-150, DOI: 10.11918/202206114

Abstract:

为研究纵筋与箍筋共同锈蚀对钢筋混凝土黏结性能的影响,采用电渗—恒电流—干湿循环的加速锈蚀方法对25个钢筋混凝土(RC)试件进行锈蚀,进而对其进行拉拔试验,研究了纵筋锈蚀、箍筋锈蚀、保护层厚度和箍筋间距等参数对黏结性能的影响规律。分析了锈蚀对混凝土与钢筋界面间黏结力的影响,将黏结性能退化归因于材料性能退化和约束效应退化,基于试验数据,建立并验证了一个考虑设计参数、纵筋及箍筋共同锈蚀的修正黏结滑移本构模型。结合所提本构模型及微元算法建立了锈蚀纵筋应力-滑移模型,基于OpenSees平台,将所建模型应用于零长度截面单元中,通过串联纤维梁柱单元与零长度截面单元建立了考虑黏结滑移变形的锈蚀RC构件数值模型,根据锈蚀RC柱拟静力试验数据对该模型的准确性进行验证,并采用仅考虑锈蚀损伤的纤维模型进行辅助验证。结果表明:混凝土与钢筋界面间黏结力随锈蚀程度的增加呈先上升后下降的趋势,增加保护层厚度可略微增加黏结强度,而箍筋加密对黏结强度提升明显;与纤维模型相比,所建锈蚀RC纤维模型承载力、累计耗能和极限位移误差分别降低12.8%、23.5%和14.2%,表明所建模型可合理计算钢筋滑移的贡献且准确预测锈蚀RC柱地震整体响应。

-

2016,48(2):50-56, DOI: 10.11918/j.issn.0367-6234.2016.02.009

Abstract:

为改善粉末活性炭的可分离性,采用化学共沉淀法制备新型磁性活性炭,以亚甲基蓝为目标污染物配制染料废水,对粉末态磁性活性炭对目标污染物的处理效能进行探讨,并与粉末活性炭处理效果进行对比,考察pH、接触时间以及污染物质量浓度对其处理效能的影响.结果表明:合成的粉末态磁性活性炭吸附能力高于粉末活性炭,pH为影响其处理效能的关键因素,偏碱性的pH和适宜的接触时间有利于污染物的去除.当亚甲基蓝初始质量浓度为100 mg/L、磁性活性炭投量为0.4 g/L、pH为9、反应时间为300 min时,亚甲基蓝的去除率达98.9%.亚甲基蓝在磁性活性炭上的吸附过程符合Langmuir吸附等温线和Elovich动力学模型,热力学分析表明,该吸附过程为自发进行的单分子层吸热反应,且以化学吸附为主.该磁性活性炭具有很好的分离性能,在自然重力沉降条件下10 min内沉淀完全,而在外强磁场作用下30 s内可实现快速分离.

-

2024,56(1):46-53, DOI: 10.11918/202309003

Abstract:

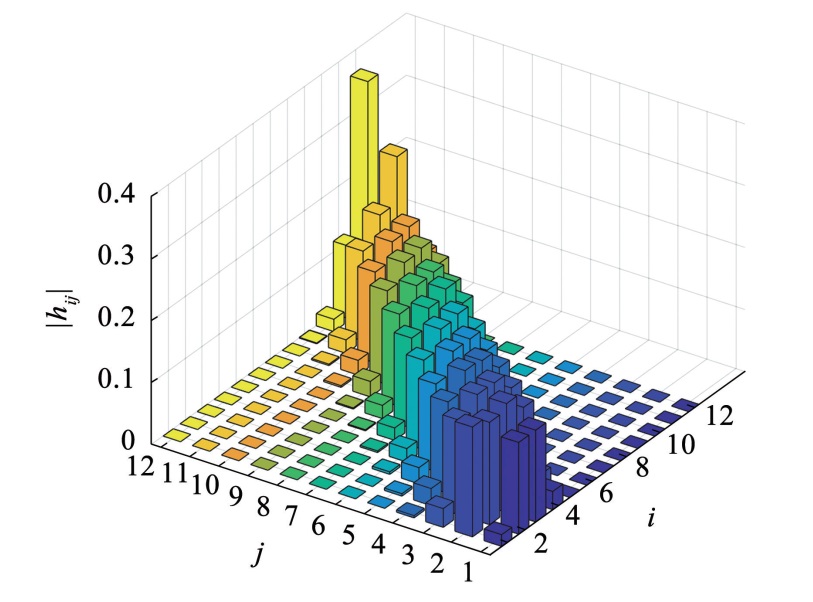

为了实现对长期服役后的结构在地震、风等动荷载作用下安全性和舒适性的评估,利用监/检测数据建立一个能准确反映实际建筑在地震、风等动荷载作用下动力响应的结构动力学模型至关重要。本文针对非常普遍的框架建筑结构,提出了一种基于少量移动传感器的框架结构等效简化动力学模型构建方法。首先,提出建筑结构等效简化模型构建的层间剪力等效原理,证明了以该原理构建的简化模型具备准确模拟实际建筑结构动力响应的能力。其次,推导了框架结构简化模型形式,并研究了简化模型参数特点。然后,提出了一种框架结构简化模型参数的迭代识别方法,实现了仅使用少量无线移动传感器的简化模型参数识别。最后,通过一个12层3跨钢框架结构数值模拟算例,研究了在不预知结构刚度退化的具体形式和仅使用少量移动加速度传感器的条件下,由本文所提方法构建的等效简化模型对实际框架结构在不同水平动荷载作用下结构动力响应的预测能力。数值试验结果表明,等效简化模型能准确模拟不同荷载工况下框架结构加速度和位移响应。因此,本文提出的框架结构等效简化模型构建方法将在评估既有框架结构在风、地震等动荷载作用下的结构安全性和舒适性方面具有重要的应用前景。

-

2023,55(5):30-38, DOI: 10.11918/202203059

Abstract:

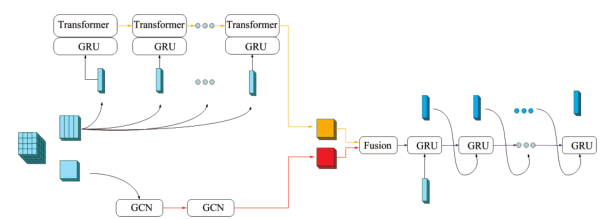

随着网络规模的日益增大,实时准确的网络流量预测对流量调度、路由设计等工作至关重要。由于网络流量数据的非线性和不确定性,一些传统方法无法取得较好的预测精度。针对网络流量复杂的时空特征,本文提出一种基于时空特征融合的神经网络(ST-Fusion)进行流量预测。该模型采用编码器-解码器结构。首先,编码器具有时间和空间两个并行的特征通道,联合门限循环网络和自注意力机制提取流量的时序特征,采用图卷积神经网络提取流量的空间特征;然后,将编码器提取的时空特征使用双边门限机制进行特征融合;最后,将融合的结果输入到基于门限循环网络的解码器中依次生成预测结果。本文在3个公开的网络流量数据集(GEANT、ABILENE、CERNET)上进行实验,其评价指标选用MAE、RMSE、ACCURACY、VAR。实验结果表明ST-Fusion方法能够取得更好的预测效果。

-

2024,56(1):33-45, DOI: 10.11918/202205024

Abstract:

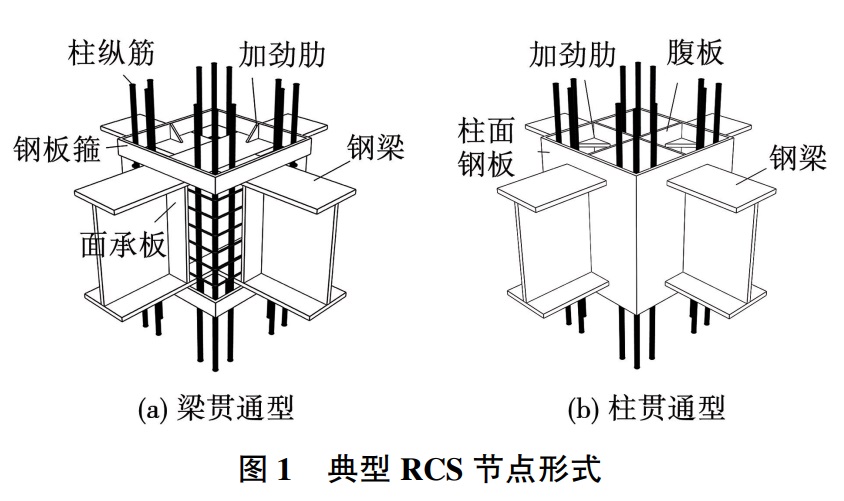

为研究适用性强的钢筋混凝土柱-钢梁(RCS)混合节点抗剪承载力计算方法,对近年来的RCS节点剪切破坏试验数据进行了统计,将试验结果与中国规程方法、Nishiyama方法、Parra方法和ASCE指南方法计算结果进行了对比,并对各方法的参数适用性进行了讨论。对比结果表明:4种方法均具有工程实用价值,其中Parra方法结果离散性最小,中国规程方法计算最为简便。参数分析表明:4种方法对不同配箍率和不同位置节点均有较好适用性,但对小轴压比节点(轴压比0~0.2)与柱贯通节点预测均偏于保守;中国规程方法对于混凝土强度高于60 MPa的节点预测结果偏于危险,同时对有直交梁节点承载力预测偏于保守。建议在公式中引入混凝土强度系数和直交梁约束系数,用以考虑两者对承载力的影响。

-

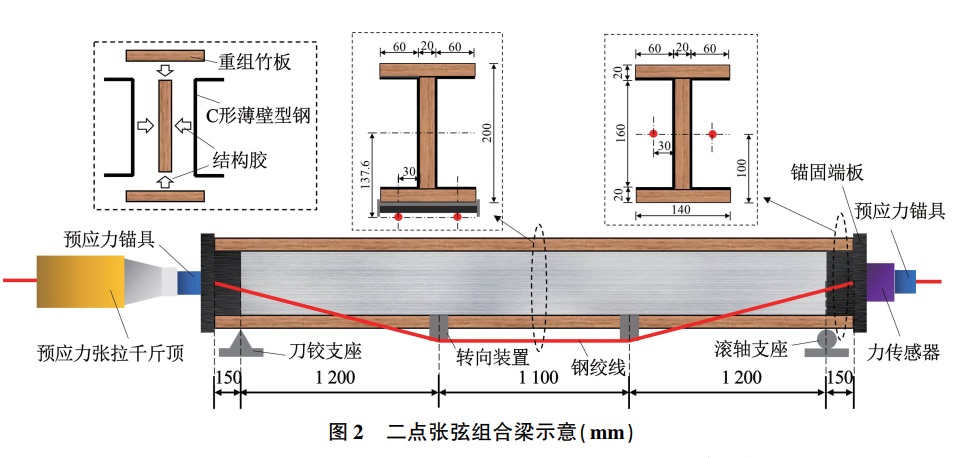

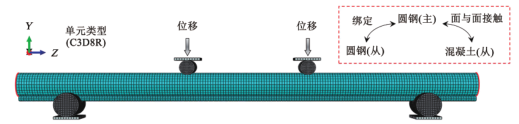

2024,56(1):93-102, DOI: 10.11918/202303003

Abstract:

为研究张弦式钢竹组合工字形梁的受弯性能,以预应力水平、张弦及加载方式为基本参数,设计制作了12根张弦式钢竹组合工字形梁进行受弯试验,观察分析了加载过程中组合梁的试验现象、破坏特征,探究了各参数对组合梁承载能力、应变分布、变形性能等的影响规律,并推导得出了张弦式组合梁承载力的近似计算公式。结果表明:张弦式组合梁的整体性能优良、组合效应突出,具有良好的变形性能及承载能力;张弦试件的破坏形态主要为翼缘竹材撕裂、局部钢材屈曲等破坏;施加预应力及提高预应力水平能有效增加组合梁的变形性能,以及在相同挠度控制条件下的承载能力,且采用二点张弦布置预应力筋时可获得更好的效果;张弦式组合梁跨中截面应变分布符合平截面假定,且随着预应力水平提高而中性轴下移;最后,基于理论计算得出的承载力与试验值较为接近且相对保守,近似计算公式具有较好的适用性。

-

2015,47(1):75-85, DOI: 10.11918/j.issn.0367-6234.2015.01.012

Abstract:

分析总结了基于图优化同步定位和地图构建(SLAM)前端图构建过程的各种方法. 对现有SLAM研究方法进行分类,指出基于Kalman滤波器、粒子滤波器、图优化方法的优缺点;重点介绍SLAM问题的3种图建模方法,即动态贝叶斯网络的图建模方法、基于因子图的建模方法、基于Markov随机场的建模方法;对图优化SLAM方法前端图构建的核心环节——帧间数据关联和环形闭合检测方法进行了分析;讨论了特征提取、特征匹配、运动估计、环形闭合检测等方面的最新研究成果.

-

2023,55(5):122-131, DOI: 10.11918/202201049

Abstract:

为探索拱腹焊接圆钢对钢管混凝土偏压构件弯曲性能的提升机制,在ABAQUS软件中建立了圆钢加固钢管混凝土梁数值模型,并采用试验数据验证了模型的合理性。通过分析圆钢加固钢管混凝土偏压构件的弯矩-挠度曲线、弯矩-纵向应变曲线、环向应变曲线、约束指数和中性轴偏移规律,揭示了焊接圆钢对钢管混凝土偏压构件弯曲性能的提升机制。进一步,分析了圆钢直径以及构件长细比对圆钢加固钢管混凝土偏压构件弯曲性能的影响规律。结果表明:焊接圆钢可以降低截面中性轴的位置,增大受压侧钢管环向应变,从而提高了受压区混凝土面积,增强了受压侧钢管对混凝土的约束作用,进一步提升钢管混凝土偏压构件的抗弯承载力和弯曲刚度,并且圆钢直径越大提升幅度越高;圆钢加固钢管混凝土偏压构件的极限弯矩随着轴压比的增加而减小,减小的幅度随着圆钢直径和构件长细比的增加而增大,焊接圆钢提升大长细比偏压构件弯曲性能的效果更好,且对大长细比构件弯曲性能的提升效果随着轴压比的增加而增大。

-

2017,49(3):1-14, DOI: 10.11918/j.issn.0367-6234.2017.03.001

Abstract:

无人机在军事和民用应用上越来越广泛,为使无人机能够更好地发挥作用,需要采用多无人机编队飞行控制来实现协同侦察、作战、防御及喷洒农药等任务.多无人机协同编队控制技术主要包括信息感知技术、数据融合技术、任务分配技术、航迹规划技术、编队控制技术、通信组网技术和虚拟/实物验证实验平台技术等.首先对国内外多无人机编队相关技术的现状和进展进行综述,然后重点对多无人机编队控制方法进行分析,并对队形设计、队形调整和队形重构等问题进行归纳总结,最后对多无人机协同编队所面临的机遇和挑战进行了展望.结果表明:目前多无人机编队飞行理论方面取得了丰硕成果,但是实物飞行试验仅能实现简单通信环境下的协同编队飞行,任务分配和航迹规划实时性不高,控制方法应对突发情况鲁棒性低,多机多传感器协同感知能力不足,欠缺对实体的仿真实现,未来的研究方向应是突破上述关键技术的不足,开展复杂感知约束和复杂通信环境下的多无人机协同编队飞行研究,提出更加有效的控制方法,并进行多无人机实物编队飞行试验,使无人机能够更好地完成既定任务.

-

2024,56(2):1-9, DOI: 10.11918/202211085

Abstract:

为控制防屈曲支撑(BRB)的残余变形,采用碟簧自复位系统(DS)和BRB并联形成自复位防屈曲支撑(SBRB)。通过拟静力试验考察组合碟簧刚度、端部连接、复位比率等对SBRB滞回性能的影响。结果表明:与BRB相比,SBRB的残余变形大幅降低;SBRB表现出旗型的滞回曲线,试验后期钢板支撑受拉断裂,其他部件保持完好;SBRB试件中DS部分和BRB部分分别是承载力和累积耗能的主要来源;由于组合碟簧间的摩擦等作用,DS部分的耗能占整个SBRB耗能的23%~36%;其他构造相同时,采用组合碟簧刚度较大的DS部分启动后承载力增幅较多,且DS部分启动力较大的复位比率也较大,残余变形更小。总体上,端部连接形式对残余变形影响不大,刚接SBRB试件因承受额外的端部弯矩,钢板支撑断裂更早,铰接SBRB试件表现出更好的耗能能力。随复位比率增大,SBRB的残余变形逐渐减小,为有效地控制支撑残余变形,同时避免对DS部分要求过高,复位比率宜取0.7~0.9。

-

2016,48(4):20-25, DOI: 10.11918/j.issn.0367-6234.2016.04.003

Abstract:

针对航天器姿态控制过程中同时存在执行器故障、安装偏差与控制受限的多约束问题,提出一种基于积分滑模面的自适应鲁棒姿态容错控制方法,所设计的控制器在满足执行器控制能力的饱和受限约束的条件下确保系统稳定;同时,通过引入控制参数在线自适应学习策略以提高对干扰、安装偏差以及故障变化的鲁棒性,进而减小对这些信息的依赖能力,并基于Lyapunov方法分析了系统稳定性.通过数值仿真结果表明,提出的自适应积分滑模容错控制算法能有效的保证执行器故障时航天器姿态控制系统的稳定性,并具有较强的鲁棒性.

-

2024,56(8):1-16, DOI: 10.11918/202401061

Abstract:

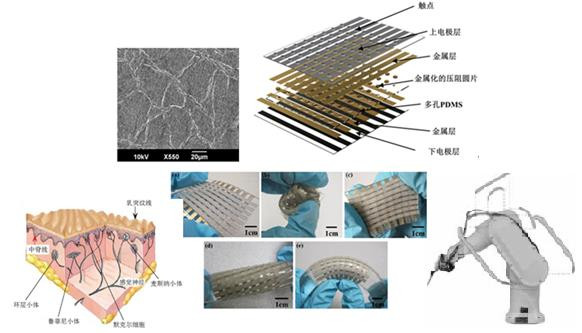

为研究可穿戴柔性上肢外骨骼的发展现状和其面临的关键技术难题,对目前该领域的文献进行了分析与总结。外骨骼可以有效地提供保护、支撑等功能,解决高强度重复性工作导致的肢体疲劳和身体机能衰退,以及中风或职业病导致的肢体运动障碍。此外,它们有能力通过额外的动力和功能来恢复或增强人类的运动能力。可穿戴柔性外骨骼作为一种新兴的外骨骼发展方向,相较于传统的刚性外骨骼,具有结构柔顺、人机交互性好和穿戴舒适性好等明显优势。首先,本研究结合柔性上肢外骨骼的3种主要驱动方式(绳驱、气动、形状记忆合金),详细解析不同驱动方式的相关研究成果和相应结构特点。然后,从结构、材料、控制、辅助4个方面分析和阐述如今柔性上肢外骨骼面临的关键技术挑战。最后,结合外骨骼在不同领域应用的需求,推测未来柔性上肢外骨骼技术将向灵活化、舒适化、顺应化、智能化方向发展。研究表明,可穿戴柔性上肢外骨骼的技术尚处于初始阶段,仍有许多技术难题亟需解决,同时,新型的柔性执行器,柔性传感器等可为关键技术难题的突破提供参考。

-

2023,55(5):107-113, DOI: 10.11918/202204106

Abstract:

在超密集网络环境中,各个接入点密集部署在热点区域,构成了复杂的异构网络,用户需要选择接入合适的网络以获得最好的性能。如何为用户选择最优的网络,使用户自身或网络性能达到最佳,称为网络接入选择问题。为了解决超密集网络中用户的接入选择问题,综合考虑网络状态、用户偏好以及业务类型,结合负载均衡策略,提出了一种基于改进深度Q网络(deep Q network,DQN)的超密集网络接入选择算法。首先,通过分析网络属性和用户业务的偏好对网络选择的影响,选择合适的网络参数作为接入选择算法的参数;其次,将网络接入选择问题利用马尔可夫决策过程建模,分别对模型中的状态、动作和奖励函数进行设计;最后,利用DQN求解选网模型,得到最优选网策略。此外,为了避免DQN过高估计Q值,对传统DQN的目标函数进行优化,并且在训练神经网络时,引入了优先经验回放机制以提升学习效率。仿真结果表明,所提算法能够解决传统DQN的高估问题,加快神经网络的收敛,有效减少用户的阻塞,并改善网络的吞吐能力。

-

2016,48(4):1-12, DOI: 10.11918/j.issn.0367-6234.2016.04.001

Abstract:

基于序列图像的自主导航作为未来深空探测地外天体精确定点着陆任务的关键技术,是目前深空探测技术的重点发展方向之一.针对未来深空探测地外天体精确着陆自主导航的需求,阐述了发展深空探测着陆过程序列图像自主导航的必要性.首先,分别从主动成像和被动成像两个方向介绍了基于序列图像的深空探测着陆过程自主导航研究现状;然后,总结并分析了基于序列图像的深空探测着陆过程自主导航涉及到的关键技术;最后,根据关键技术分析给出了基于序列图像的深空探测着陆过程自主导航研究目前存在的主要问题并对其后续发展进行了展望.

-

2023,55(5):1-13, DOI: 10.11918/202206056

Abstract:

针对边缘设备计算和存储能力差的问题,本文对传统YOLOv5模型中用于特征提取的主干网络CSPDarkNet53进行轻量化处理,提出了一种轻量化MPE-YOLOv5手势识别算法,以实现模型在低功耗边缘设备上的部署;针对轻量化模型提取特征较少而导致的难以识别大尺度变换目标和微小目标问题,对M-YOLOv5网络设计添加有效通道注意力机制(efficient channel attention,ECA),以缓解因特征通道减少而导致的高层特征信息丢失的问题;同时增加针对微小目标的检测层,提高对微小目标手势的敏感度;并选用EIoU作为预测锚框的损失函数,以提高模型的定位精度。本文在自制数据集和NUS-Ⅱ公共数据集上验证了MPE-YOLOv5算法有效性,并将MPE-YOLOv5算法与轻量化后的M-YOLOv5算法和原始的YOLOv5算法在自制数据集上进行了对比实验。实验结果表明,改进算法的模型参数量、模型大小和计算复杂度分别是原算法的21.16%、25.33%和27.33%,平均精度可达97.2%;与轻量化模型M-YOLOv5相比,MPE-YOLOv5能够在保持原来效率的同时,使平均精度提升8.72%。因此,所提MPE-YOLOv5算法能够较好地平衡模型的检测精度和实时推理速度,可实现在硬件受限的边缘终端上进行部署。

-

2015,47(1):75-85, DOI: 10.11918/j.issn.0367-6234.2015.01.012

Abstract:

分析总结了基于图优化同步定位和地图构建(SLAM)前端图构建过程的各种方法. 对现有SLAM研究方法进行分类,指出基于Kalman滤波器、粒子滤波器、图优化方法的优缺点;重点介绍SLAM问题的3种图建模方法,即动态贝叶斯网络的图建模方法、基于因子图的建模方法、基于Markov随机场的建模方法;对图优化SLAM方法前端图构建的核心环节——帧间数据关联和环形闭合检测方法进行了分析;讨论了特征提取、特征匹配、运动估计、环形闭合检测等方面的最新研究成果.

-

2016,48(2):50-56, DOI: 10.11918/j.issn.0367-6234.2016.02.009

Abstract:

为改善粉末活性炭的可分离性,采用化学共沉淀法制备新型磁性活性炭,以亚甲基蓝为目标污染物配制染料废水,对粉末态磁性活性炭对目标污染物的处理效能进行探讨,并与粉末活性炭处理效果进行对比,考察pH、接触时间以及污染物质量浓度对其处理效能的影响.结果表明:合成的粉末态磁性活性炭吸附能力高于粉末活性炭,pH为影响其处理效能的关键因素,偏碱性的pH和适宜的接触时间有利于污染物的去除.当亚甲基蓝初始质量浓度为100 mg/L、磁性活性炭投量为0.4 g/L、pH为9、反应时间为300 min时,亚甲基蓝的去除率达98.9%.亚甲基蓝在磁性活性炭上的吸附过程符合Langmuir吸附等温线和Elovich动力学模型,热力学分析表明,该吸附过程为自发进行的单分子层吸热反应,且以化学吸附为主.该磁性活性炭具有很好的分离性能,在自然重力沉降条件下10 min内沉淀完全,而在外强磁场作用下30 s内可实现快速分离.

-

2017,49(1):1-13, DOI: 10.11918/j.issn.0367-6234.2017.01.001

Abstract:

从介绍人类皮肤的触觉感知性能出发,全面综述了国际上多学科领域模拟人类皮肤的电子皮肤触觉传感器研究进展与关键技术;分析讨论了电子皮肤触觉传感器的工作原理、新型材料和结构、先进设计制作方法、触觉传感特性和性能指标等方面内容;重点总结了国内外近年来在电子皮肤阵列触觉传感器柔性化、弹性化、空间分辨率、灵敏度、快速响应、透明化、轻量化和多功能化等方面的研究进展. 指出了电子皮肤触觉传感器的研究依然存在着难以兼顾高柔性和高弹性、高灵敏度电子皮肤设计制作工艺复杂,可扩展性差和成本高等技术难题. 电子皮肤触觉传感器可广泛应用于机器人、医疗健康、航空航天、军事、智能制造和汽车安全等领域,正朝着高柔弹性、宽量程的高灵敏度、多功能、自愈合与自清洁、自供电与透明化等方向发展.

-

2023,55(5):78-87, DOI: 10.11918/202112059

Abstract:

针对强震作用下典型装配式剪力墙结构的破坏机理和薄弱环节,提出一种具有耗能减震功能的新型装配式剪力墙。采用模型试验和数值模拟相结合的方法,设计制作了4片缩尺比1∶1.54、剪跨比1.52的新型装配式剪力墙试件,并对其进行了相应的抗震性能试验,系统分析了螺栓数量、轴压比和边缘构件纵筋配筋率对试件破坏模式、滞回性能、承载能力、变形性能、刚度退化及耗能能力的影响规律。试验结果表明:各试件破坏模式与相同剪跨比的现浇剪力墙基本一致,呈弯剪型破坏;但新型装配式剪力墙具有更为优异的滞回性能和耗能能力,其在破坏点的耗能值显著高于普通现浇墙体;当螺栓数量减少时,新型装配式剪力墙承载能力无明显变化,但滞回性能降低、墙体变形加剧;轴压比或边缘构件纵筋配筋率的降低会导致剪力墙承载能力降低和极限位移增大。最后采用ABAQUS软件建立了相应试件的有限元模型,模拟结果与试验结果吻合较好,表明所建模型的正确性,能够将其应用于新型装配式剪力墙的分析之中。

-

2023,55(5):139-150, DOI: 10.11918/202112016

Abstract:

为了研究近断层脉冲型地震动作用下适用于评价高耸结构抗震性能的地震动强度参数,基于加速度反应谱提出一种同时考虑结构周期延长和高阶振型效应的地震动强度指标。分别以120 m和240 m的钢筋混凝土烟囱结构为研究对象,使用OpenSEES程序,在近断层脉冲型地震动作用下,揭示了高耸混凝土结构的损伤指标(ParkAng损伤指标、最大层间位移角、最大曲率、最大楼层加速度以及最大顶点位移)与37个地震动强度指标的关联性。研究结果表明:提出的地震动强度指标最适合用于预测高耸混凝土结构在近断层脉冲型地震作用下发生的ParkAng损伤;与速度相关的地震动强度指标表现出与高耸结构损伤指标的较高的相关性;随着结构周期的增大,位移型的地震动强度指标与损伤的关联性有增长的趋势;此外,地面峰值加速度在表征高耸结构变形破坏方面存在局限性,但是可以用来分析非结构构件的抗震性能。研究结论可为选择合适的地震动强度指标和损伤指标评价高耸混凝土结构在近断层脉冲型地震动作用下的抗震性能提供参考。

-

2023,55(5):88-97, DOI: 10.11918/202111001

Abstract:

针对现有去雾算法大都存在复原图像亮度低、天空明显色彩失真等问题,提出了一种融合大气光值-图估计的无人机航拍图像去雾方法。首先,根据颜色衰减先验理论获取景深图像,将景深图像内偏差最小区域均值作为大气光值;其次,设计了一种自适应随机游走聚类方法用来估计大气光图,通过自适应随机游走算法将图像聚类为N个子区域,对子区域前0.1%像素求均值作为区域大气光值,将区域大气光值组合并通过引导滤波对其进行细化,获得大气光图;然后,通过融合大气光值-图估计方法将两种大气光估计融合为新的大气光图,作为更加准确的大气光估计;利用雾霾线先验方法获得透射率,同时提出一种暗补偿方法对其进行优化,提高透射率精度;最后,根据大气散射模型,利用求得的融合大气光图和优化透射率,得到清晰的复原图像。实验结果表明,相对于比较算法,提出的算法的复原图像在信息熵、平均梯度、模糊系数及对比度上分别提升1.1%、6.3%、8.5%、6.4%,主观视觉效果更好,信息更加丰富。

-

2023,55(5):50-58, DOI: 10.11918/202201126

Abstract:

为了改善通用预训练模型不适应医疗领域的命名实体识别任务这一不足,提出了一种融合医疗领域知识图谱的神经网络架构,该架构利用弹性位置和遮盖矩阵使预训练模型计算自注意力时避免语义混淆和语义干扰,在微调时使用多任务学习的思想,利用回忆学习的优化算法使预训练模型均衡通用语义表达和目标任务的学习,最终得到更为高效的向量表示并进行标签预测。实验结果表明:本文提出的命名实体识别架构在医疗领域上取得了优于主流预训练模型的效果,在通用领域也有较为良好的效果。该架构避免了重新训练针对某个领域的预训练模型和引入额外的编码结构从而精简了计算代价和模型大小。此外,通过消融实验对比,医疗领域对于知识图谱的依赖程度较通用领域依赖程度更大,这说明在医疗领域中融合知识图谱方法的有效性。通过参数分析,证明本文使用回忆学习的优化算法可以有效控制模型参数的更新,使模型可以保留更多的通用语义信息并得到更符合语义的向量表达。本文也通过实验分析说明了所提方法在实体数量少的种类上具有更优的表现。

-

2023,55(5):132-138, DOI: 10.11918/202112138

Abstract:

面向低时延、稳定传输、高用户体验质量(quality of experience,QoE)的网络实时传输需求场景,提出一种低时延智能网络数据传输调度算法。该算法由数据块排队控制策略和拥塞控制策略两部分组成。数据排队控制策略提出了综合数据块的创建时间和有效时限(effective time)的性价比模型,有效地解决了传输时间约束下的信息传输不均衡问题;拥塞控制策略提出了基于使用耿贝尔分布(Gumbel distribution)采样重参数化与混合经验优先级模型改进后的深度确定性策略梯度(deep deterministic policy gradient,DDPG)方法,解决了深度确定性策略梯度不适用于离散网络动作空间拥塞控制的问题,并通过学习自适应调整发送参数显著提升了网络拥塞控制质量。实验结果表明,实时传输场景下使用本文提出的排队算法能够有效提升QoE,采用改进后的DDPG进行拥塞控制能大幅降低传输时延。同样场景下,将提出的智能网络数据传输调度算法与排队策略及拥塞控制策略相结合,与传统的网络数据传输调度算法相比,能够更好地兼顾低时延和稳定传输,提供更高的数据传输质量。

-

2023,55(5):59-70, DOI: 10.11918/202204057

Abstract:

图像分割是按照一定的规则,将图像中具有特殊意义的区域划分为若干个互不相交的子区域,是从图像处理到图像分析的关键环节,传统分水岭图像分割方法是一种应用较为广泛的技术,具有快速、简单的优点,但该方法易受噪声干扰,分割结果易丢失边缘重要信息,出现过分割现象。为改善传统分水岭图像分割方法存在的过分割问题,提出了一种基于自适应结构元素的改进分水岭图像分割方法。首先,利用图像像素点邻域的局部密度、对称度及边缘特征构造形状可变的自适应结构元素,确保其与图像目标几何结构具有较强的一致性;其次,利用该结构元素获取图像形态学梯度,提高目标边缘的定位精度;将L0范数梯度最小化和形态学开闭混合重建相结合修正梯度图像,减少梯度图像中的局部无效最小值点,抑制过分割现象的产生;最后对修正后的梯度图像进行分水岭分割,实现图像目标区域的精确分割。实验结果表明,该方法能够有效抑制过分割现象,提高目标边缘定位的准确性,具有较高的分割精度。

-

2024,56(2):28-36, DOI: 10.11918/202211080

Abstract:

为研究轻质砂对不同试件尺寸下超高性能混凝土(ultra high performance concrete,UHPC)拉伸应变强化性能的影响,采用轻质砂对原黄砂进行等体积替代,完成9组不同轻质砂体积率(0~35%)和不同试件厚度(30~100 mm)的单轴拉伸试验,并同步进行声发射实时探伤测试。结果表明:轻质砂体积率对UHPC弹性极限点对应应力和对应应变的影响较小,但轻质砂体积率由0增加到35%时,UHPC的极限抗拉强度和极限拉应变分别由10.6 MPa和2.35×10-3提高到了19.4 MPa和4.3×10-3;轻质砂体积率大于15%时,UHPC的应变强化程度得到显著提升,试件内部产生的损伤点数更多且分布更均匀,展现出良好的裂缝控制能力;在相同轻质砂体积率下,UHPC的应变强化程度随试件厚度的增加而降低,且试件内部的损伤点趋于集中,表现出明显的尺寸效应。

-

2024,56(2):18-27, DOI: 10.11918/202210012

Abstract:

为准确预测埋入式(特别是浅埋)钢柱脚节点的初始转动刚度,将柱脚的埋入段简化为地基梁,基于初参数法完善考虑轴力影响的Winkler地基上的Timoshenko梁理论,提出受锚栓和混凝土约束的柱脚底板转动刚度的计算方法,进而建立可以综合反映柱脚埋深、埋入段剪切变形、钢柱轴力、底板约束影响的埋入式钢柱脚转动刚度模型。基于已验证的有限元模型进行参数分析,研究埋深比、轴力和锚栓布置对柱脚转动刚度的影响。与有限元结果的对比表明,提出的刚度模型较过往文献中理论模型具有更高的精度和更好的适用性,尤其是对于埋深比为0.5~1.5的浅埋柱脚节点。理论与有限元结果表明:埋深比较小时,柱脚转动刚度随埋深比的增加快速增大,而埋深比增加到一定程度后,其对转动刚度几乎无影响;柱脚转动刚度随钢柱轴压力增加呈增大的趋势;对于浅埋柱脚节点,底板约束对其转动刚度的影响较大,而随着埋深的增大,其影响逐渐减小;底板转动约束对埋深比小于1.5的节点刚度具有显著影响,当埋深比增大至2.5,其影响可以忽略。

-

2023,55(5):14-21, DOI: 10.11918/202201069

Abstract:

基于视觉图像的船舶目标检测中由于图像背景复杂,无关干扰较多,导致船舶目标检测的难度增大。并且多类别船舶检测数据集现有数量较少且存在样本不均衡的问题使得船舶目标检测性能较低。针对复杂背景干扰检测,本文通过引入SimAM注意力机制对YOLOv3模型进行改进,利用该机制加强船舶目标在提取特征中的权重并抑制背景干扰权重,从而提升模型检测性能;同时,采用强实时数据增强以改善样本尺度分布不均衡的问题,结合迁移学习提升在样本数量受限情况下的船舶检测精度。提取特征的可视化结果显示改进模型对无关背景特征干扰进行了抑制,增强了模型对于船舶特征的提取能力。在SeaShips数据集上,提出的改进模型在不引入额外可学习参数的情况下mAP.5、mAP.75分别达到了96.93%、71.49%,检测速度达到了66 frame/s,在检测精度与运行效率方面保持了均衡。与Saliency-aware CNN、eYOLOv3相比更有效地优化了目标特征,使得mAP.5分别提高了9.53%、9.19%。改进模型在新加坡海事数据集上在船舶类型目标检测的mAP.5达到了81.81%,验证了模型具有较好的泛化能力。

-

2023,55(5):114-121, DOI: 10.11918/202109131

Abstract:

先进纳米集成电路工艺的发展使得微电子器件翻转的阈值电荷不断降低,导致数字电路中由单粒子效应引起的软错误率增加。为加强集成电路中标准单元的抗辐射特性,本文提出了一种抗单粒子瞬态(single-event transient,SET)加固的与非门结构。在三阱工艺下,通过将下拉网络中每一个NMOS管的衬底和源极各自短接,便有效地提高了与非门抗辐射性能,而且随着输入端数目的增加,本文提出的与非门加固效果更加明显。利用Sentaurus TCAD软件的混合仿真模式进行粒子入射仿真实验,对于与输出节点相连的NMOS管采用经过工艺校准的三维物理模型,其他MOS管采用工艺厂商提供的Spice模型。结果显示:在40 nm工艺下,当入射粒子 线性能量传输(linear energy transfer,LET)值为10 MeV·cm2/mg时,本文提出的2输入与非门能够在3种输入的情况下降低输出电压扰动幅度。其中在N2管关闭的输入模式下,达到了对单粒子入射免疫的效果;对于3输入与非门,即使在“最坏”输入的情况下,也能使输出电压翻转幅度降低85.4%。因此,本文提出的与非门加固方法起到了显著的抗单粒子瞬态效果。

投稿登录

投稿登录 审稿登录

审稿登录 编辑登录

编辑登录 快速检索

快速检索

友情链接

友情链接