摘要

采用真空感应熔炼方法制备了(TiB+TiC+Y2O3)/α-Ti复合材料及其对应的基体合金,通过XRD、SEM、TEM等表征手段研究了两种材料的组织和性能。结果表明:基体合金显微组织为粗大的魏氏组织,复合材料为典型的网篮状组织并有少量等轴α相生成。增强相的引入使钛基复合材料的极限抗拉强度及蠕变抗力得到了显著提高。与基体合金相比,650 ℃时的复合材料的高温拉伸性能提高了约170 MPa,蠕变寿命最高提升了348%,最小蠕变速率可以下降一个数量级,展示出极佳的强化效果。对于基体合金,蠕变过程中位错运动主要受α/β界面限制;而对于复合材料,增强相具有良好的承载强化作用,在其周围形成了高密度位错区,并促进了硅化物的析出,进而有效改善了材料的抗蠕变性能。本文的研究结果可为混杂增强钛基复合材料的发展和应用提供一定的指导和借鉴。

Abstract

A (TiB+TiC+Y2O3)/α-Ti composite and its corresponding matrix alloy were prepared by induction skull melting. The structure and properties of the two materials were studied by XRD,SEM and TEM. The results showed that the matrix alloy possessed a typical Widmanstatten structure while the composite displayed a basket-weave structure with a few equiaxed α phases formed after the reinforcements were added. The ultimate tensile strength and creep resistance of titanium matrix composite improved significantly with the introduction of reinforcements. Compared with the matrix alloy, the high-temprerature tensile properties of the composite at 650 ℃ have increased by approxinately 170 MPa, the creep life of the composite increased by a maximum of 348%, and the minimum creep rate decreased by one order of magnitude, showing excellent strengthening effect. For the matrix alloy, the dislocation movement during creep mainly limited by the α/β interface. For the composite, the reinforcements hada good load-bearing strengthening effect, forming high density dislocation zones around the reinforcements, and promoting the precipitation of silicide, which effectively improved the creep resistance of the material.The results of this paper can provide guidance and reference for the development and application of hybrid-reinforced titanium matrix composites in the future.

Keywords

高温钛合金具有高强度、高比强度、耐高温、耐腐蚀等优良性能[1],可以满足航空航天领域轻量化、高性能的要求[2-3],因此成为先进航空发动机的主要结构材料之一[4]。但是航空发动机零部件主要工作于高温、复杂应力、气流侵蚀、高速振动等恶劣环境中,长期服役时会对材料产生严重影响,导致相关部件失效[5]。而钛基复合材料(Titanium Matrix Composites,TMCs)将金属的延展性、韧性与陶瓷的高强度、高模量结合起来,从而获得了更好的高温力学性能,与钛合金相比,服役温度大大提高,因此受到更多的关注[6-7]。

在基体的选择上,近α型钛合金具有更好的塑性、高温力学性能及抗蠕变性能,比其他钛合金更适用于高温环境,使用最为广泛[8-9]。目前,Ti-Al-Sn-Zr-Mo-Si系合金在近α型高温钛合金中占有主导地位[10]。增强相主要分为陶瓷和稀土氧化物两种,在众多陶瓷增强相中,TiB和TiC的熔点高,与钛基体相容性好,不发生界面反应,同时与基体具有相近的密度、泊松比和热膨胀系数,被认为是最佳的增强相[11]。稀土氧化物中Y2O3具有最小的密度和较低的热膨胀系数,能够提高蠕变抗力,也是一种良好的增强相[12]。Qu等[13]制备了一种1 vol.%Y2O3和4 vol.%TiB增强的钛基复合材料,其强度为1 420 MPa,延伸率为14.08%,强度高于钛合金。肖旅[14]的研究发现,TiB、TiC及La2O3等增强相的存在使得复合材料的稳态蠕变速率比基体合金IMI834低了1~2个数量级,且增强相形态特征对钛基复合材料蠕变抗力的强化效果有很大影响。LI等[15]报道采用2.0 wt.% Y2O3颗粒增强的钛基复合材料在室温下的拉伸屈服强度可达到1 300 MPa。吕维洁等[16]的研究表明,加入增强相TiB、TiC和Y2O3能够细化复合材料的晶粒。 Singh等[17]在T64合金中添加0.11 wt.% B后材料的稳态蠕变速率比基体合金低了一个数量级。Lu等[18]研究了原位合成(TiB+TiC)/Ti复合材料的蠕变及持久断裂行为,结果表明增强相的加入降低了复合材料的稳态蠕变速率,提高了材料的持久寿命。近α型Ti-Al-Sn-Zr-Mo-Si系合金中Si元素是β稳定元素,可以提高材料的抗蠕变性能[19]。硅化物与位错发生交互作用,能有效阻碍位错的滑移运动,提高合金强度[20]。虽然,关于钛基复合材料蠕变行为的研究较多,但主要集中在单一或二元增强的复合材料,对多元增强的复合材料,尤其是相关的高温蠕变行为研究较少。

因此,本文以近α型Ti-Al-Sn-Zr-Mo-Si系合金为基体,(TiB+TiC+Y2O3)为多元增强相,设计了一种三元增强高温钛基复合材料,进行高温拉伸实验和蠕变实验,采用XRD、SEM、TEM等表征手段,研究其高温拉伸性能和蠕变行为,并与基体合金进行对比。

1 实验

1.1 材料及制备方法

采用Ti-Al-Sn-Zr-Mo-Si系合金为基体来制备高温钛基复合材料,基体的具体成分为Ti-6Al-4Sn-8Zr-0.8Mo-1W-1Nb-0.25Si(wt.%,以下简称基体合金或Matrix),根据前期研究结果,在基体合金中添加1.5 vol.%的TiB、1.5 vol.%的TiC和0.3 vol.%的Y2O3来制备复合材料,表示为(TiB+TiC+Y2O3)/α-Ti复合材料(以下简称复合材料或TMC)。钛基复合材料增强相的添加方法分为外加法与原位合成法[21],本文TiB和TiC通过原位反应生成,而Y2O3通过外加法获得。制备基体合金及复合材料所用原材料为高纯度的钛棒、海绵钛、海绵锆、铝块、锡片、硅块、B4C粉末、C粉和纳米Y2O3粉末,Al-Mo中间合金(50.5 wt.% Mo),Al-W中间合金(57.44 wt.% W),Al-Nb中间合金(83.15 wt.% Nb)。

在氩气保护下采用水冷铜坩埚真空感应熔炼的方法来制备基体合金及复合材料铸锭,通过B4C、C和Ti之间发生的两个化学反应:5Ti+B4C=4TiB+TiC和Ti+C=TiC,来获得TiB和TiC增强相,Y2O3增强相则通过外加Y2O3粉末来获得。熔炼前将上述各种粉末用铝箔包裹起来形成预制块,C粉预制块和其他原料直接放入坩埚中,B4C和Y2O3的粉末预制块放在二次加料斗中,待金属完全熔化后再加入坩埚中。为了保证粉末均匀分布,熔体用电磁搅拌10 min后再倒入模具中,得到直径50 mm,高度70 mm的铸锭。

1.2 性能测试及微观结构表征

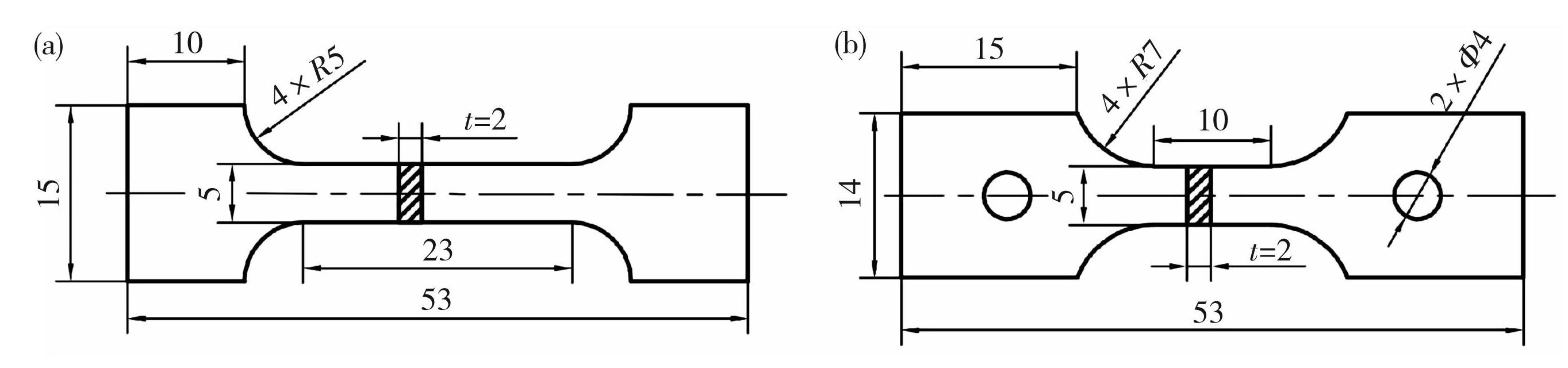

将铸锭用电火花线切割得到标距段为23 mm×5 mm×2 mm的拉伸试样、10 mm×5 mm×2 mm的蠕变试样以及10 mm×10 mm×5 mm的组织试样,试样具体尺寸如图1所示。首先对试样进行预处理,用砂纸打磨至表面无明显划痕后进行后续实验。高温拉伸实验采用电子万能试验机,实验温度为650 和700℃,拉伸速度为1 mm/min,重复3次实验,取平均值作为最终结果,强度四舍五入后保留整数,应变保留一位小数。高温拉伸蠕变实验采用蠕变实验机,实验应力为200 MPa,实验温度为650、675和700℃,试样断裂时停止实验。拉伸试样与蠕变试样断裂后一端用作断口形貌观察。

将组织试样与高温拉伸蠕变试样断裂后切取的试样磨至表面无明显划痕,然后使用成分为60%甲醇+30%正丁醇+10%高氯酸(体积分数)的抛光液电解抛光90 s,再用Kroll腐蚀液(3%HF、5%HNO3、92%H2O,体积分数)腐蚀。采用X射线衍射仪(XRD)来分析基体合金以及复合材料的相组成,衍射角范围为20°至100°,步长为0.02°。采用金相显微镜观察两种材料在铸态下的显微组织和相分布,用场发射扫描电子显微镜(SEM)观察断口形貌及拉伸蠕变试样变形区域组织,SEM工作电压20 kV。从蠕变试样断裂后的标距段切取厚度为300 μm的薄片,将其磨至50~60 μm,然后使用电解双喷的方法进行减薄处理获得薄区,再用透射电子显微镜(TEM)进行观察,TEM工作电压为200 kV。

图1高温拉伸(a)与蠕变试样(b)尺寸(单位:mm)

Fig.1Dimensions of high temperature tensile (a) and creep (b) specimens

2 结果与讨论

2.1 相组成和显微组织分析

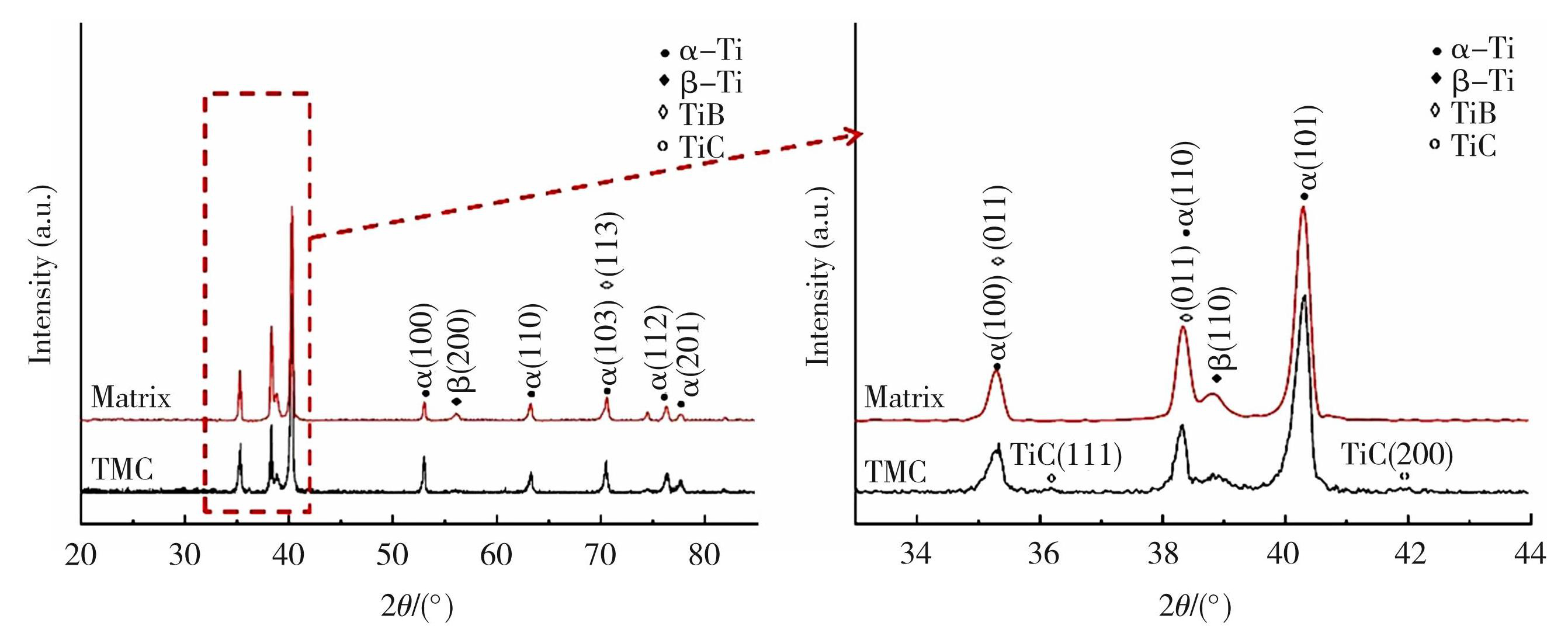

图2为基体合金和复合材料的XRD表征结果。基体合金的相组成为α-Ti和β-Ti,其中α-Ti含量较高,而β-Ti含量较少,只有两个强度不高的衍射峰。复合材料中观察到了TiB和TiC的衍射峰,说明B4C、C和Ti之间反应生成了TiB和TiC。但是没有发现稀土氧化物Y2O3的衍射峰,这是因为所加的Y2O3含量过少,小于X射线衍射仪的最小分辨量(1 wt.%),加入增强相后β相所对应的峰的高度有所降低。

图2铸态基体合金和复合材料的XRD表征结果

Fig.2XRD patterns of the matrix alloy and composite at as-cast state

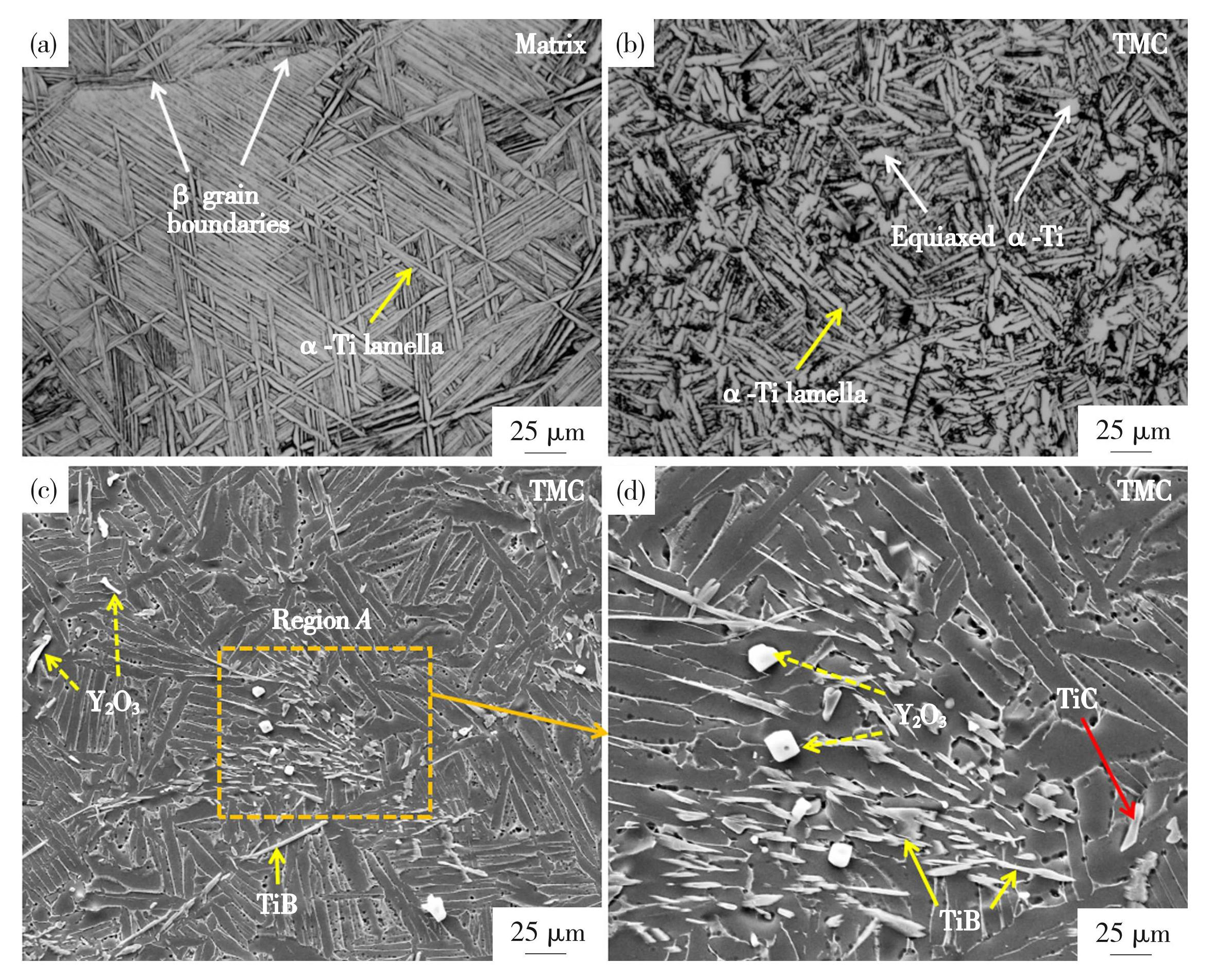

图3为基体合金和复合材料在铸态下的显微组织。图3(a)为基体合金的显微组织,合金的组织为粗大的魏氏组织,内部分布着不同取向的α层片,β相的含量较少。图3(b)为复合材料的显微组织,复合材料基体组织为典型的网篮状组织,除了片层状α相外,还伴随少量等轴α相的生成。图3(c)、(d)进一步表征了复合材料中增强相的形态及分布,图3(d)为图3(c)中虚框区域的放大,可以看到晶须状的TiB和颗粒状的TiC,Y2O3呈微米级的白色颗粒状或短棒状,Y2O3增强相的含量少于另外两种增强相。纳米Y2O3粉末的比表面积较大,其表面积能相应地也较大,熔炼过程中系统会自发降低体系能量,进而导致Y2O3发生聚集形成微米级的颗粒。由于TiB为B27结构,在[010]方向上生长最快,因此容易形成须状或短纤维状[22],而TiC没有优势生长方向,因此形成等轴状的颗粒。

2.2 高温拉伸性能及拉伸断口形貌

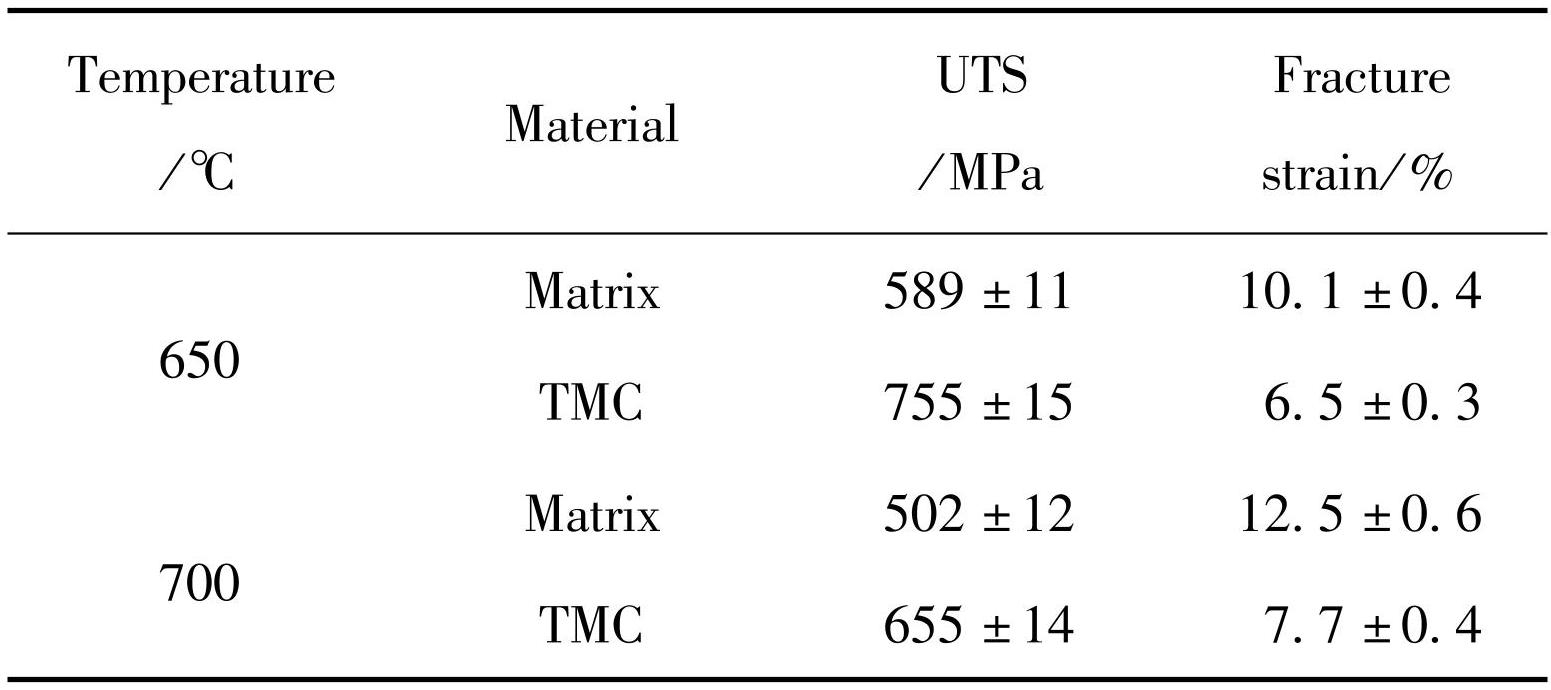

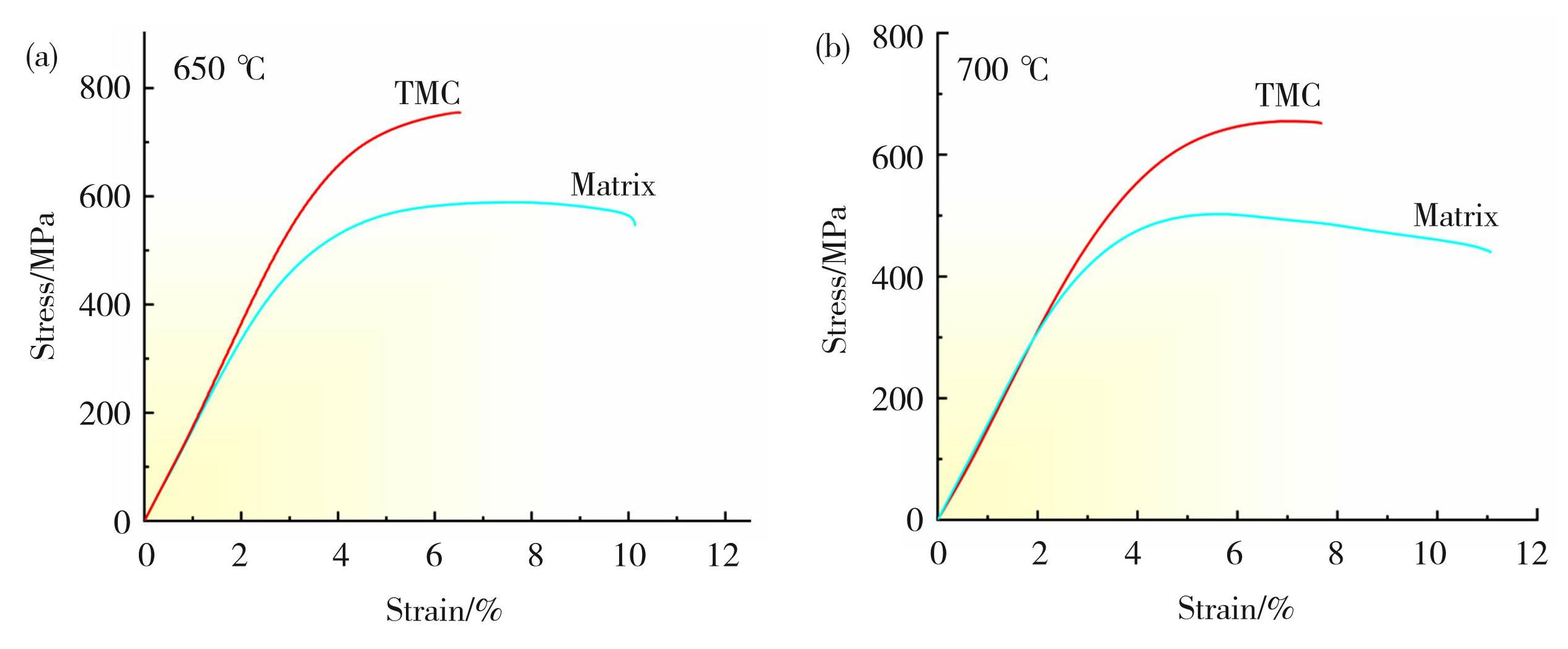

表1给出了两种材料的高温拉伸性能,选择其中有代表性的一组数据绘制如图4所示的拉伸应力-应变曲线。可见,随温度升高,基体合金的强度从(589±11)MPa下降到(502±12)MPa,断裂应变从10.1%±0.4%上升到12.5%±0.6%;复合材料的强度从(755±15)MPa下降到(655±14)MPa,断裂应变从6.5%±0.3%上升到7.7%±0.4%。与基体合金相比,复合材料强度更高,但塑性较低,这说明增强相对复合材料的强度有明显的提升作用,但会在一定程度上降低材料的塑性。TiB强度和刚度较高,长径比较大,能使载荷从基体转移到TiB上,等轴状的TiC具有细化晶粒和阻碍位错运动的作用,且TiB和TiC的比为1∶1时,协同作用最好[23-24]。Y2O3也能细化晶粒,提升材料强度的同时保持材料塑性[25]。上述3种增强相的强化效果导致了复合材料显著提升的强度,表明本文对增强相的含量设计合理。

图3铸态基体合金和复合材料的显微组织:(a)基体合金光学显微组织;(b)复合材料光学显微组织;(c)复合材料显微组织SEM照片;(d)复合材料增强相形态

Fig.3Microstructure of matrix alloy and composite in as-cast state: (a) optical microstructure of matrix alloy; (b) optical microstructure of composite; (c) SEM photoof microstructure of composite; (d) morphology of reinforcements in composite

表1基体合金和复合材料的高温力学性能

Table1High-temperature mechanical properties of matrix alloys and composites

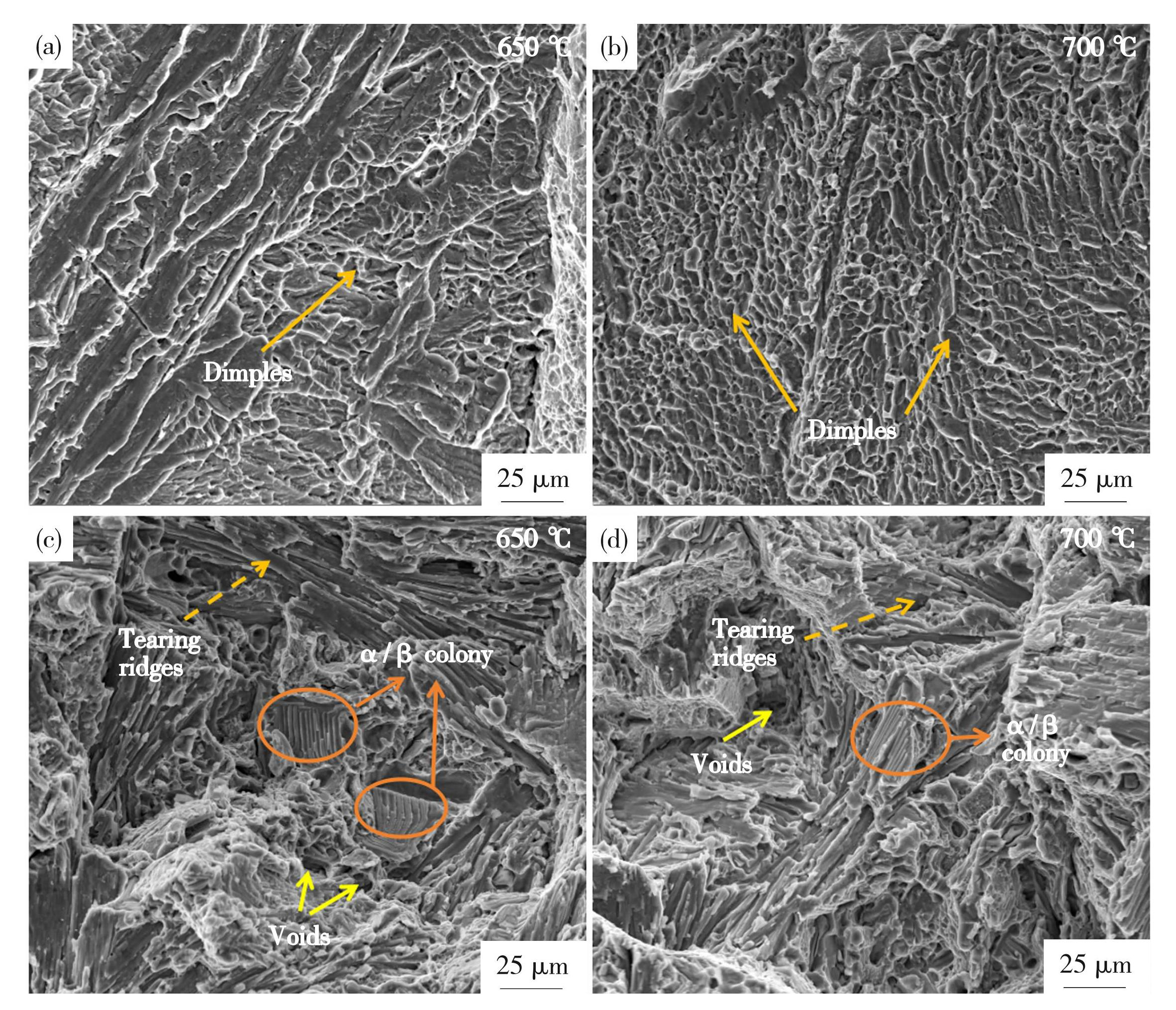

图5为基体合金和复合材料在650和700℃下的高温拉伸断口形貌。由图5(a)、(b)可知,基体合金的断裂方式以韧性断裂为主,随温度升高,其韧窝数量明显增加。由5(c)、(d)可知,复合材料的断裂方式为韧脆混合断裂,断面既有撕裂棱又有韧窝,随着温度的升高,撕裂棱的长度减小,增强相断裂导致的孔洞增多,说明温度升高,增强相上的应力集中更加明显。随温度升高,两种材料的塑性都提高,断裂方式更多地体现为韧性断裂,这与700℃下材料断裂应变更高的实验结果相符合。复合材料的断裂机制为TiB、TiC和Y2O3增强相断裂产生微孔,微孔聚集形成裂纹从而导致材料断裂[26]。

高熔点增强相TiB、TiC和Y2O3的存在使得基体钛合金晶粒的细化,晶粒尺寸的减小有利于提高基体合金的强度,改善钛基复合材料的性能[27-28]。此外,TiB强度高于基体,且长径比较大,可以起到载荷传递强化作用。TiC的热膨胀系数与基体有一定的差值,可以阻碍位错运动,抑制裂纹的形成和扩展。Y2O3可以在保持材料塑性的同时提高材料强度。

图4基体合金和复合材料在不同温度下的拉伸应力-应变曲线

Fig.4Tensile stress-strain curves of matrix alloy and composite under different conditions: (a) 650℃; (b) 700℃

图5两种材料的高温拉伸断口形貌:(a)、(b)基体合金;(c)、(d)复合材料

Fig.5Morphology of high temperature tensile fracture of two materials: (a) , (b) matrix alloy; (c) , (d) composite

2.3 抗蠕变性能

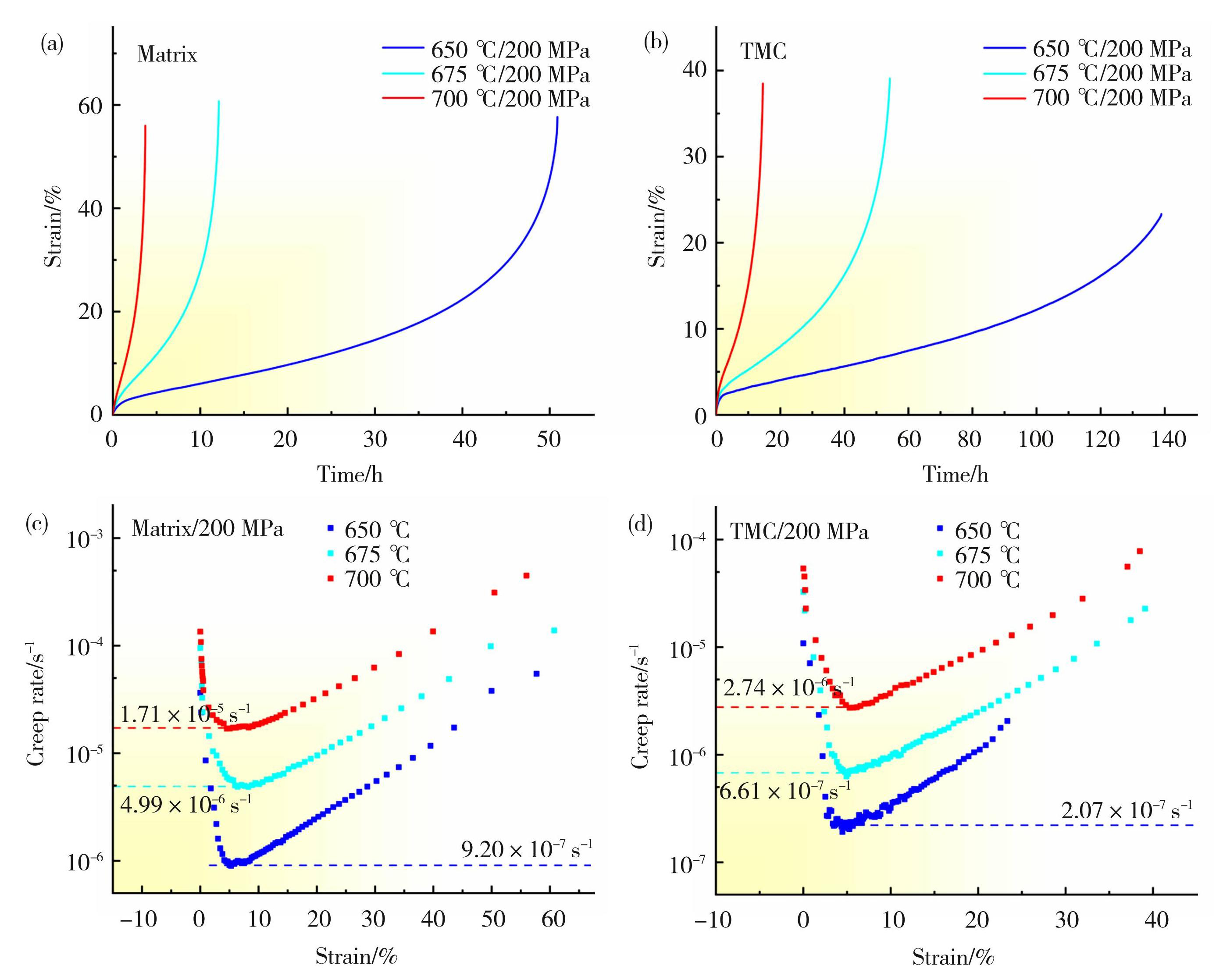

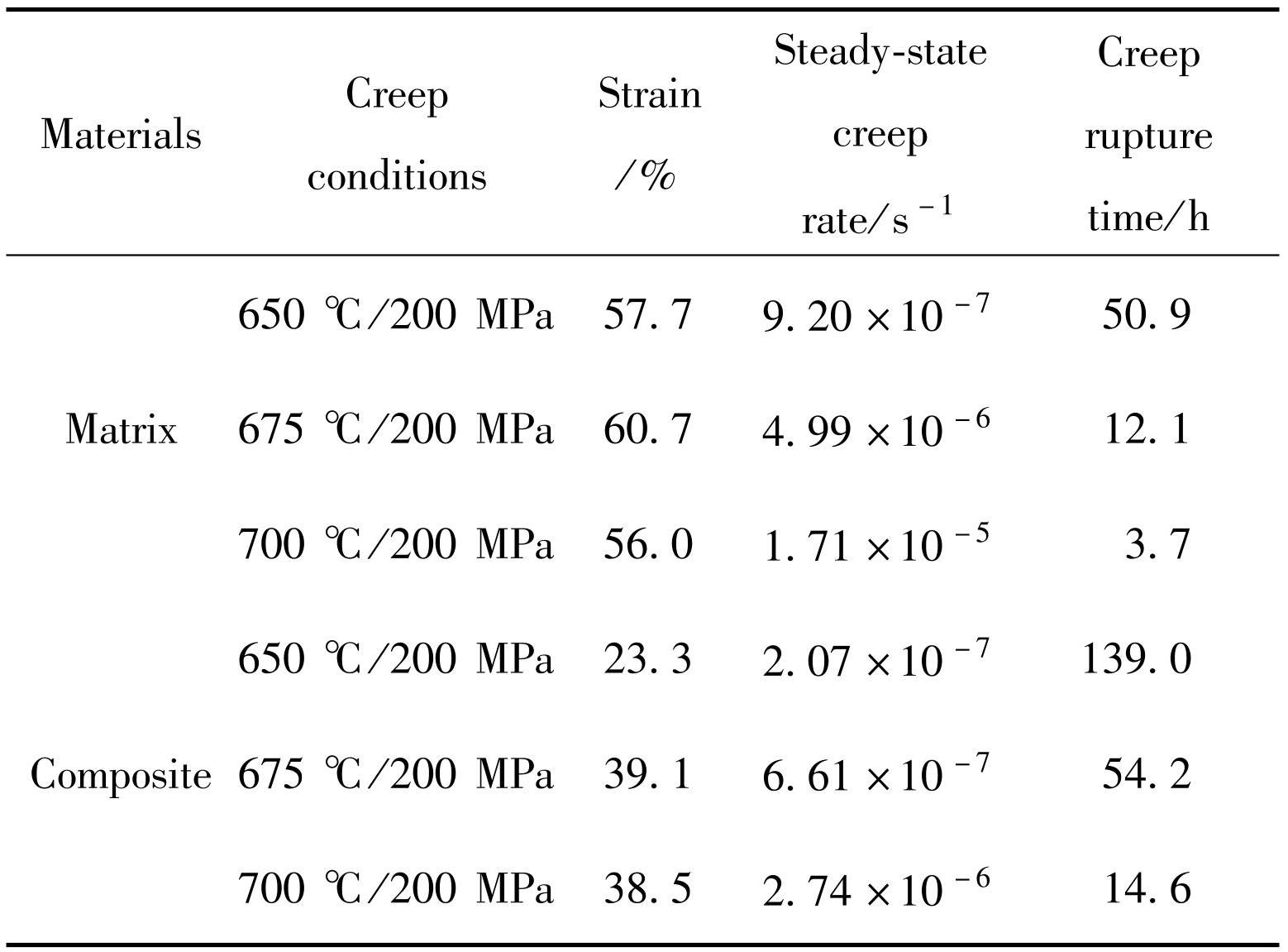

图6(a)、(b)为基体合金和复合材料在650~700℃/200 MPa下的高温蠕变曲线。蠕变可以分为初级蠕变、稳态蠕变和加速蠕变3个阶段[29]。其中稳态蠕变阶段的蠕变速率最能体现材料的抗蠕变性能,因此根据图6(a)、(b)将材料的稳态蠕变速率绘于图6(c)、(d)中,对应的蠕变性能见表2。

在650℃时,由于温度较低,因此,两种材料的稳态蠕变阶段都持续了较长时间,随温度升高,两种材料的稳态蠕变持续时间减少,蠕变寿命均大幅降低,稳态蠕变速率提升。对于基体合金,700℃的蠕变寿命与650℃时相比,下降了90%以上,而稳态蠕变速率则上升了两个数量级。与基体合金相比,在相同条件下复合材料的蠕变寿命大幅提高,在675℃时提升了348%,抗蠕变性能明显提高,说明增强相的加入有效改善了材料的抗蠕变性能。

稳态蠕变速率可以由幂律关系表示如下[30]

(1)

式中:ε为材料的稳态蠕变速率,s-1;A为材料常数;σ为施加应力,MPa;n为应力指数;Q为蠕变活化能,kJ/mol;R为气体常数;T为开尔文温度,K。

对式(1)进行微分,就可以得到激活能的表达式

(2)

图6基体合金和复合材料在不同条件下的高温蠕变曲线(a)、(b)和蠕变速率-应变曲线(c)、(d)

Fig.6High temperature creep curves (a) , (b) and creep rate-strain curves (c) , (d) of matrix alloy and composite under different conditions

表2基体合金和复合材料在不同条件下的蠕变性能

Table2Creep properties of matrix alloy and composite materials under different conditions

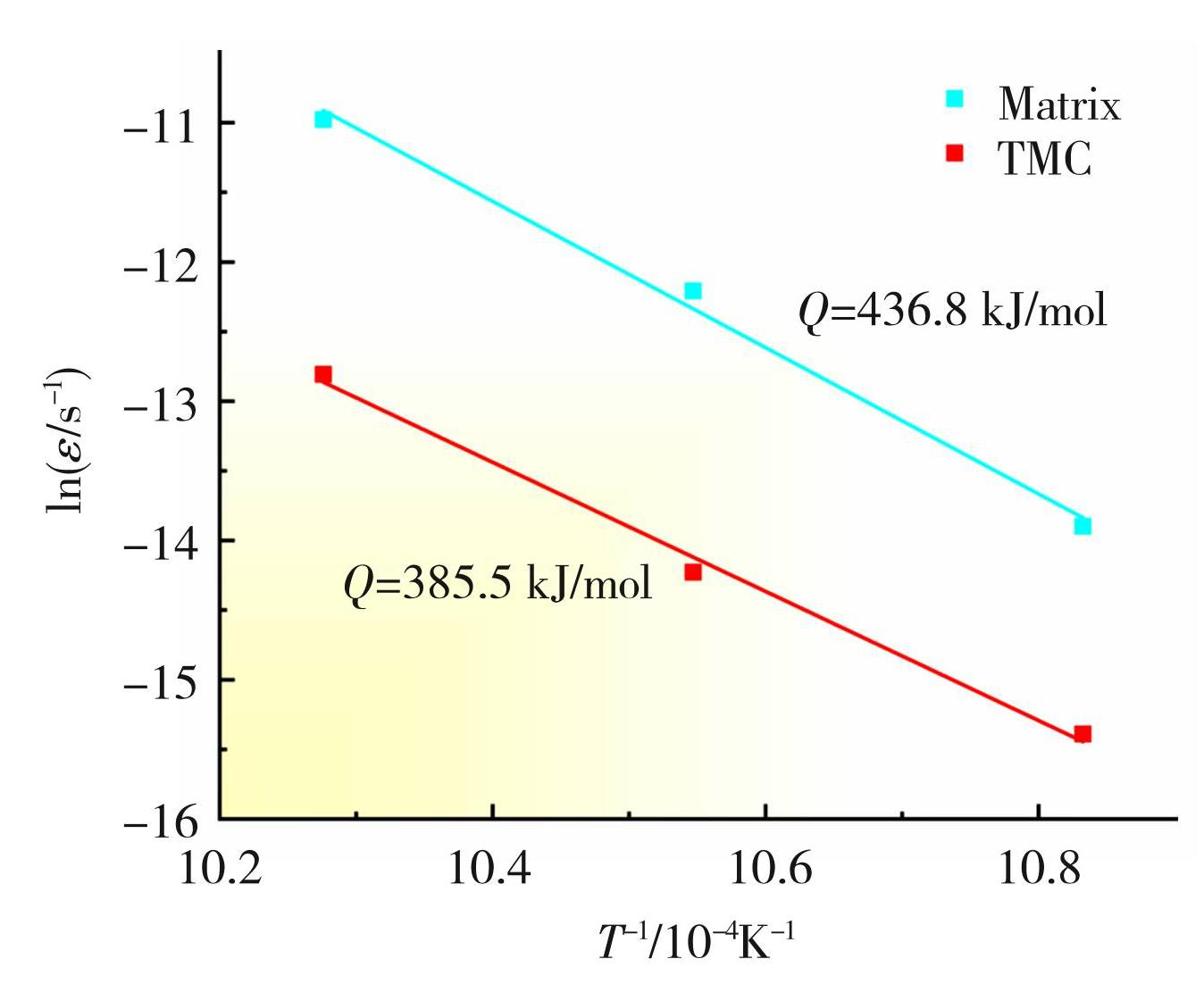

根据表2的结果进行线性拟合,可以得到如图7所示的两种材料的激活能,200 MPa下基体合金的激活能为436.8 kJ/mol,复合材料的激活能为385.5 kJ/mol。蠕变的表观激活能受到多方面因素的影响,一般情况下和材料的扩散激活能相等。扩散激活能是晶内扩散和晶界扩散的综合体现,在高温条件下,晶内扩散更接近材料的扩散激活能。

图7基体合金和复合材料激活能的线性拟合结果

Fig.7Linear fitting results of activation energies of matrix alloy and composite

2.4 蠕变变形组织和断口形貌

为分析增强相对蠕变行为的影响,对蠕变后的基体合金和复合材料进行显微组织表征,图8和图9为蠕变断裂变形区域的扫描电镜照片。

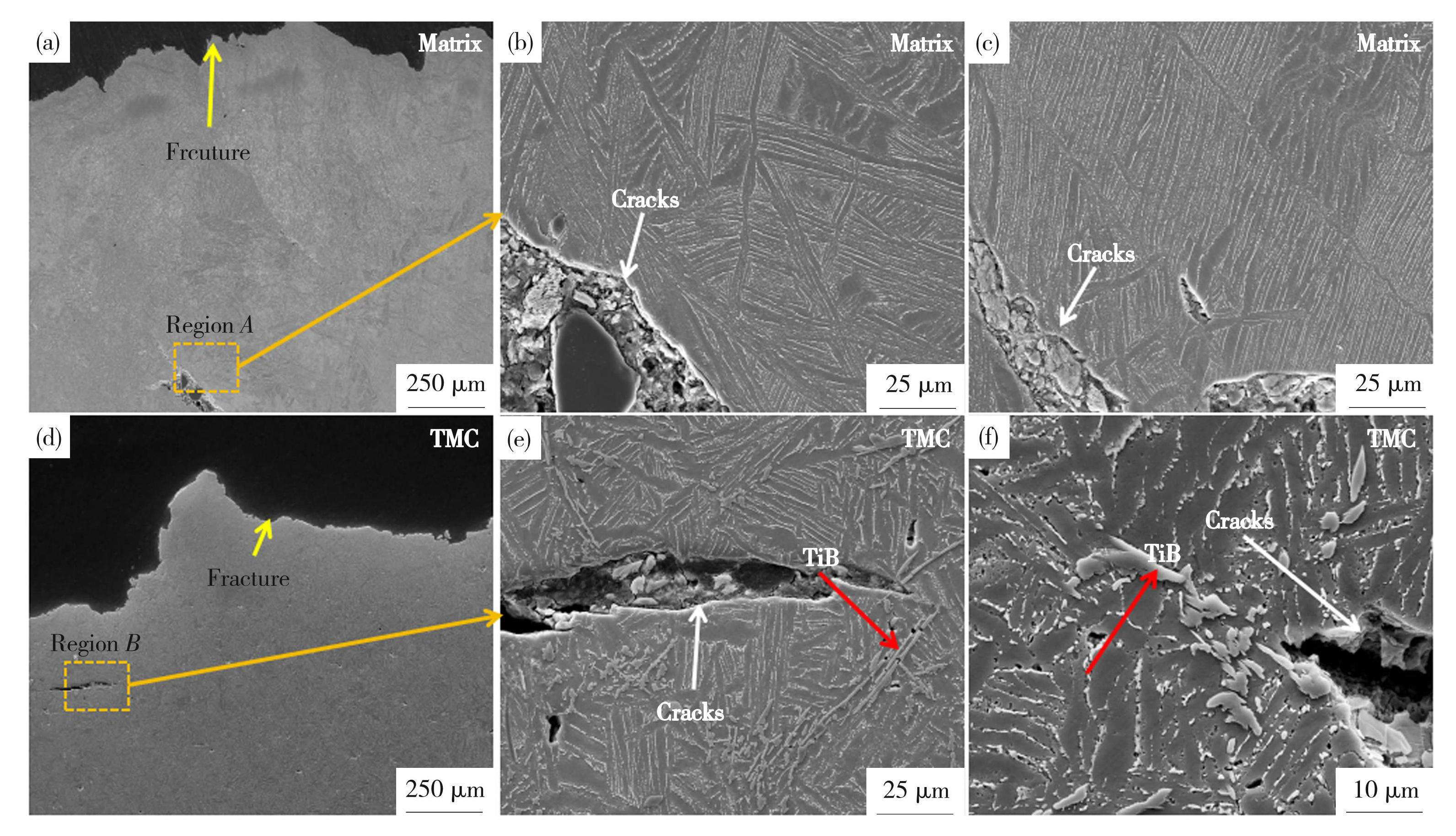

图8(a)、(b)和(d)、(e)分别为650℃/200 MPa蠕变条件下基体合金和复合材料靠近断口的蠕变变形组织形貌,可以看到,基体合金的裂纹和孔洞多沿晶界生长,这是因为在高温下晶界强度低于晶内强度。而复合材料的断口和裂纹多产生于增强相附近,基体比较完整,裂纹和孔洞数量较少,这是因为在高温蠕变条件下,增强相承受载荷,使其附近产生较大的应力集中。受此影响,实验过程中增强相发生脱粘或断裂。图8(c)和(f)为基体合金和复合材料距离断口较远处的变形组织形貌,对比可以发现靠近断口处的蠕变变形程度较大,层片弯曲和粗化现象更加明显,裂纹和孔洞数量也更多。

图8基体合金和复合材料在650℃/200 MPa下的蠕变变形组织:(a)、(d)断口形状;(b)、(e)断口附近的裂纹;(c)距断口较远的变形组织;(f)TiB附近的裂纹

Fig.8Creep deformed microstructure of matrix alloy and composite at 650℃/200 MPa: (a) , (d) fracture shape; (b) , (e) cracks near fracture; (c) cracks far from fracture; (f) cracks near TiB

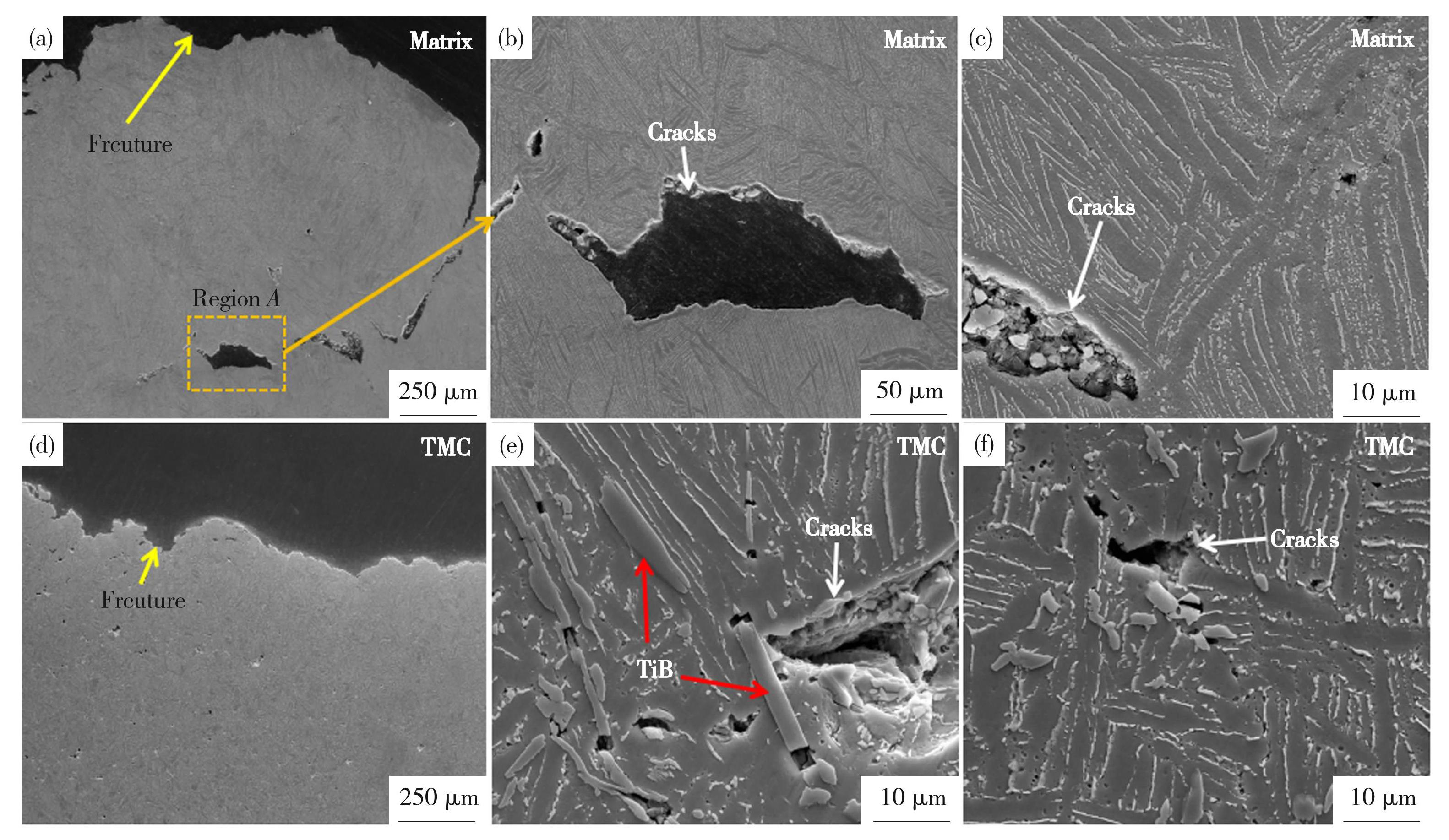

图9基体合金和复合材料在700℃/200 MPa下的蠕变变形组织:(a)、(d)断口形状;(b)断口附近的裂纹;(c)离断口较远的变形组织;(e)TiB附近的裂纹;(f)远离断口的裂纹

Fig.9Creep deformation microstructure of matrix alloy and composite at 700℃/200 MPa: (a) , (d) fracture shape; (b) cracks near fracture; (c) cracks far from fracture; (e) cracks near TiB; (f) cracks far fromfracture

图9(a)、(b)和(d)、(e)分别为700℃/200 MPa蠕变条件下基体合金和复合材料靠近断口的蠕变变形组织,图9(c)和(f)为距离断口较远处的蠕变变形区域组织。对比650℃蠕变断口变形区域组织,基体合金中的裂纹更多更大;复合材料中增强相的断裂情况更加严重,出现此现象的原因是随温度升高,基体软化,增强相上的应力集中程度更深,因此断裂情况更加严重。基体合金和复合材料距离断口较远处的孔洞数量更少,孔洞尺寸也更小。

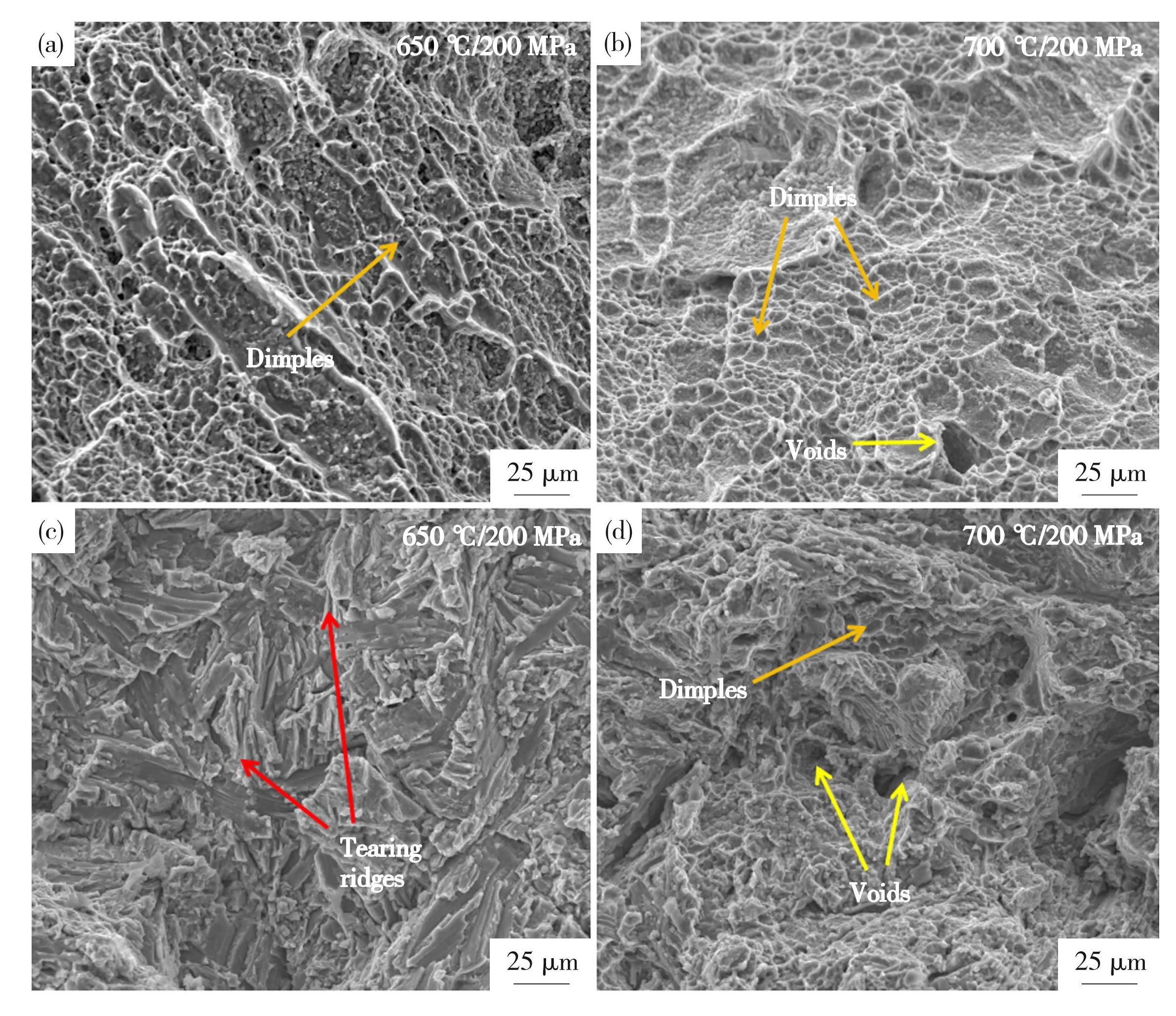

图10为基体合金和复合材料在650℃/200 MPa、700℃/200 MPa下的高温蠕变断口形貌。其中,图10(a)、(b)为基体合金蠕变断口形貌,其蠕变断裂方式以韧性断裂为主,随着温度的提升,韧窝的数量增加。图10(c)、(d)为复合材料蠕变断口形貌,其650℃/200 MPa下蠕变断裂方式为混合断裂,既有撕裂棱又有韧窝,随着温度的提升,断裂方式转为韧性断裂为主,撕裂棱减少,韧窝数量明显增加。由于增强相附近应力集中,在蠕变过程中产生断裂。在图10(c)、(d)中存在增强相断裂后留下的孔洞,在其附近产生微孔,微孔不断长大聚集,形成裂纹最终导致材料的断裂,因此复合材料的蠕变断裂类型为微孔聚集性断裂。

图10基体合金(a)、(b)和复合材料(c)、(d)在不同蠕变条件下的断口形貌

Fig.10Creep fracture morphology of matrix alloy (a) , (b) and composite (c) , (d)

2.5 硅化物的沉淀和β相的溶解

Si元素在高温钛合金中以固溶态或析出态存在,当Si含量小于0.09 wt.%时,Si在高温钛合金中主要以固溶态存在。1 340℃时,Si在β-Ti中固溶度最大,约为3.0 wt.%;860℃时在α-Ti中固溶度最大,约为0.45 wt.%。由于Si在α相和β相中的溶解度存在差异,因此蠕变过程中β相的溶解会导致其中富集的Si元素释放出来,进而导致硅化物的形成。此外,复合材料中的其他合金元素或者增强相也会对硅化物的析出产生影响,如Zr起到β稳定元素的作用,同时可以促进硅化物的析出[31]。

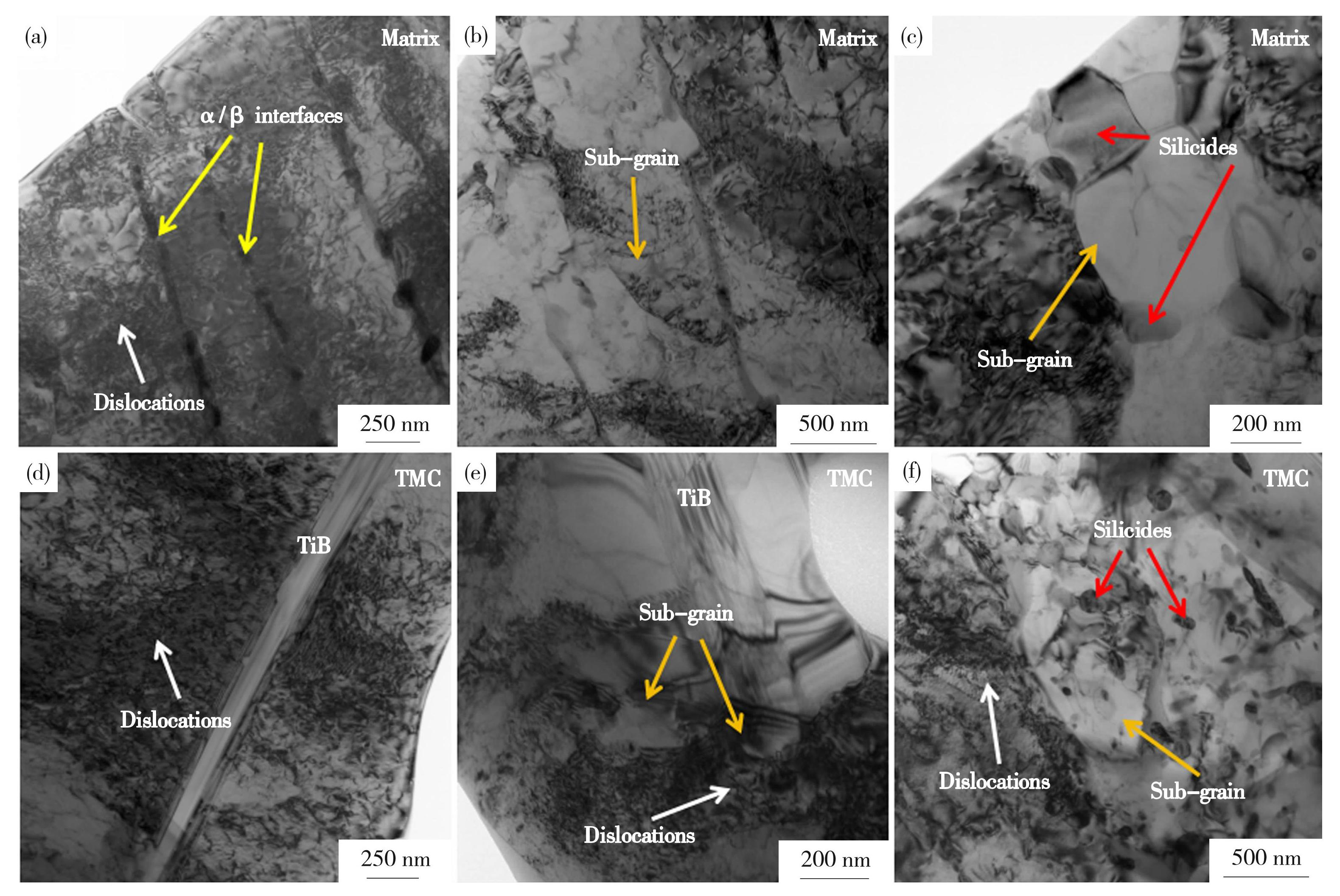

为了研究蠕变过程中相的变化、增强相的形态及位错的分布情况,对650℃/200 MPa蠕变后的试样进行透射电镜观察,图11显示了基体合金和复合材料在650℃/200 MPa下蠕变后的基体组织形貌。图11(a)表明基体合金蠕变后发生了较大程度的β相溶解行为。根据图11(b)~(e)中的元素分布可以确定硅化物的元素组成为Ti、Zr、Si,主要分布在α/β相的周围,并且尺寸较小,呈现椭圆形或短棒状,有利于阻碍位错运动。图11(f)显示了硅化物对位错的阻碍,可以发现溶解的β相周围的位错密度明显高于其他地方,并且位错不能切过硅化物,说明其对位错运动具有良好的阻碍作用。另一方面,如图11(g)、(h)所示,复合材料蠕变变形后,β板条的形貌相对完整,这说明增强相的加入抑制了β相的溶解,完整的α/β界面对位错有很好的限制作用。可以看出,位错方向基本平行,且主要分布在α/β界面处,增强相阻碍了位错运动,提高了材料的抗蠕变性能。

图11两种材料在650℃/200 MPa下蠕变后的基体组织形貌:(a)基体合金中β相的溶解;(b)~(e)A区域的元素分布;(f)硅化物及位错形态;(g)完整α/β界面对位错的限制作用;(h)复合材料中β-Ti板条的形态

Fig.11Matrix microstructure morphology of matrix alloy and composite after creep at 650℃/200 MPa: (a) dissolution of β phase in matrix alloy; (b) - (e) elements distribution corresponding to region A; (f) siliides and dislocation morphology; (g) restrictive effect of full α/β interfaces on dislocations; (h) morphology of β-Ti laths in composite materials

除了β相溶解行为之外,增强相的加入也会对硅化物的析出造成影响。图12为复合材料在650℃/200 MPa下蠕变后TiB周围的硅化物形貌。图12(a)展示了TiB析出的硅化物的分布及形态特征,与基体中的相比,TiB上析出的硅化物尺寸明显更大。通过图12(b)~(e)的元素分布结果可以发现TiB上析出的硅化物是四元硅化物,元素组成为Ti、Si、Zr、Sn,这是与β相溶解行为导致的硅化物之间的最大差异。图12(f)更直观地表现出TiB周围的硅化物形态,图12(g)进一步分析了TiB和硅化物的界面关系,可以发现TiB中的层错结构是硅化物析出的关键。对图12(h)中的衍射斑点进行标定,可以确定硅化物的晶体结构为密排六方结构,其晶格参数与S2型硅化物相近,硅化物的( )方向与TiB的(010)方向平行。

)方向与TiB的(010)方向平行。

)方向与TiB的(010)方向平行。

)方向与TiB的(010)方向平行。

2.6 蠕变变形机制

由图3可知,基体合金为魏氏组织,粗大的β晶粒中分布着很多α片层,而加入增强相TiB、TiC和Y2O3之后,复合材料呈网篮状组织。网篮状组织具有良好的蠕变性能、疲劳性能和塑性[32]。此外,加入增强相能够细化材料的组织,使位错滑移距离变短,增加蠕变阻力,提高抗蠕变性能。图13显示了基体合金和复合材料在650℃/200 MPa下蠕变后的位错和亚晶粒形貌。对于基体合金,α/β界面是位错运动的主要屏障。如图13(a)所示,随着β相溶解,α/β界面两侧析出有大量的硅化物,由于硅化物对位错的钉扎作用,导致了高密度位错区的形成。如图13(b)所示,出于降低系统总能量的考虑,部分位错会发生重排并形成亚晶粒。此外,硅化物也可以为亚晶粒的形核提供位置(如图13(c)所示)。对于复合材料,增强相对位错运动有明显限制作用,如图13(d)所示,TiB周围形成了高密度的位错。硅化物的周围会形成高密度的位错导致了亚晶粒的形成,如图13(e)、(f)所示。综上所述,加入增强相后,位错运动受到严重阻碍,蠕变寿命大幅提高,稳态蠕变速率大幅降低。位错运动是基体合金和复合材料的蠕变主要变形机制,强化机理在于硅化物和增强相对位错的限制作用。

图12复合材料在650℃/200 MPa下蠕变后TiB周围的硅化物形貌:(a)TiB周围的硅化物;(b)~(e)图(a)中的元素分布;(f)硅化物和TiB;(g)硅化物和TiB之间的界面表征;(h)硅化物的衍射斑点

Fig.12Morphology of silicides around TiB after creep of composite at 650℃/200 MPa: (a) silicides around TiB; (b) - (e) distribution of elements in fig.12 (a) ; (f) silicides and TiB; (g) interfacial relationship of in silicides and TiB; (h) diffraction spots of silicides

3 结论

本文采用水冷铜坩埚真空感应熔炼方法制备了Ti-Al-Sn-Zr-Mo-Si系基体合金和(TiB+TiC+Y2O3)/ α-Ti复合材料,研究了其高温拉伸性能和蠕变行为,详细分析了增强相和硅化物对蠕变行为的影响,得到以下主要结论。

1)基体合金的铸态组织为粗大的魏氏组织,而复合材料的铸态组织为典型的网篮状组织,TiB为长径比较大的晶须,TiC为等轴状颗粒,Y2O3为微米级的颗粒。

2)基体合金的极限抗拉强度在650℃时为(589±11)MPa,在700℃时为(502±12)MPa;加入增强相后,复合材料的极限抗拉强度在650℃时提升了约170 MPa,在700℃时提升了约150 MPa。

3)与基体合金相比,复合材料的蠕变寿命最高提升了348%,最小蠕变速率低一个数量级。在200 MPa下基体合金的激活能为436.8 kJ/mol,复合材料的激活能为385.5 kJ/mol。

4)蠕变过程中,增强相断裂,β相溶解并有等轴状的四元硅化物析出,由于硅化物对位错的钉扎作用,其附近位错密度较高,为了降低系统总能量,部分位错重排形成亚晶粒。

5)位错运动是基体合金和复合材料蠕变变形的主要机制,强化机理为增强相对位错运动的限制及硅化物对位错的钉扎作用阻碍位错运动。

图13两种材料在650℃/200 MPa下蠕变的位错和亚晶粒形貌:(a)α/β界面附近的位错;(b)亚晶粒;(c)硅化物附近的亚晶;(d)TiB附近的位错;(e)TiB附近的亚晶;(f)硅化物与附近的亚晶

Fig.13Dislocation and sub-grain morphology of matrix alloy and composite during creep at 650℃/200 MPa: (a) dislocation near the α/βinterface; (b) sub-grain; (c) sub-grain near silicides; (d) dislocations around TiB; (e) sub-grain near TiB; (f) sub-grain near silicides