2. 哈尔滨工程大学 核科学与技术学院,哈尔滨 150001;

3. 中国核电工程有限公司,北京 100840

2. College of Nuclear Science and Technology, Harbin Engineering University, Harbin 150001, China;

3. China Nuclear Power Engineering Co., Ltd, Beijing 100840, China

在核电机组发生失水事故(loss of coolant accident, LOCA)或者主蒸汽管道破裂事故(main steam line break accident, MSLB)时,大量高能蒸汽被释放到安全壳中。如果事故得不到及时的控制,将严重威胁到安全壳的完整性。安全壳作为防止放射性外逸的最后一道屏障,需要通过有效的手段来缓解事故时壳内压力的升高。日本福岛核事故[1-2]发生后,核工业大国对先进安全壳事故缓解方案的追求已成为必然的趋势。

核电站的发展和使用已有六十多年的历史,为了满足辐射防护的需要,各国科研人员设计了多种形式的安全壳事故缓解方案。美国AP1000[3]核电机组的安全壳是由内层钢制安全壳和外侧混凝土屏蔽组成。不锈钢壳与混凝土屏蔽之间的环形空间与外部环境相连通,形成了非能动冷却流动路径,通过向下流动的水和沿钢制安全壳自然向上移动的空气将衰变热带入大气。由于与混凝土相比,钢结构具有更高的导热性,因此不需要额外的热交换器。不过在此种非能动安全壳热量导出系统中,安全壳外部高位冷却水箱的存在会对安全壳的抗震设计带来不利影响。并且该系统对混凝土材料的安全壳不适用。针对与AP1000类似的安全壳结构,德国卡尔斯鲁厄研究中心[4]提出了一种安全壳空冷系统。内层钢制安全壳和外层混凝土屏蔽壳之间的环形空间,通过壳下方的进风口与壳顶部的通风口与外界环境相连通。安全壳内发生质能释放事故后,环形空间的空气受钢壳加热后向上流动到顶部通风口,经过通风口处过滤器后离开安全壳,将壳内热量带入最终热阱—大气。此冷却系统省去了冷却水源,仅依靠空气对流和辐射换热两种方式来加热环形空间内的冷空气,进而将事故后安全壳内热量带走。但是由于空气比热比冷却水要小很多,因此与AP1000钢制安全壳的冷却系统相比,同等换热能力情况下,此系统需要更大的钢制安全壳换热面积;此外,空冷方式会导致环形空间内温度较高,这使外层混凝土屏蔽壳长时间暴露在高温环境中,严重时甚至可能会导致混凝土材料老化,故此系统需要外部混凝土屏蔽壳在设计时就要满足耐高温的要求。韩国KAIST研究院[5-6]提出了一种适用于APR+核电厂的混合型冷却系统,其将换热器冷却与抑压技术相结合。在事故初期,通过抑压技术实现壳内压力的控制。在衰变热导出阶段,通过换热器冷却与抑压技术共同作用带走壳内的热量。为解决换热器附近空气聚集使得冷凝传热恶化的问题,在内置换料水箱上方加装了一个空气储存箱(air holdup tank,AHT),将安全壳内的不凝性气体引入AHT中存储。这种混合型冷却系统采用了多种排热方式,一方面增加了系统的排热能力,另一方面使得系统的建造与日常维护投入增加,并且在壳内找到合适的位置增设足够容积的AHT也有一定困难。该方案还处于概念设计阶段。日本JAERI[7]同样借鉴沸水堆的设计经验提出一种改进型非能动抑压系统概念设计方案,其改进在于增设了一套抑压水池换热系统,主要由抑压水池内部换热器,安全壳外部空冷器以及连接两者的回路组成。此外,该方案中的抑压水池还兼具多种功能,例如作为非能动余热导出系统水池,同时水池的水还可以通过能动或非能动设备注入堆腔,冷却熔融物。此方案中由于存在抑压水池换热系统,可以使得抑压水池水装量大幅减少,同时由于抑压水池水体兼具多种水体的功能,进而为安全壳结余出更多的空间布置抑压水池。然而,该换热系统为非能动闭式自然循环系统,系统换热功率与事故后堆芯衰变热功率存在匹配问题,这需要进一步的考量。

为应对事故后壳内的升温升压,当前部分第三代反应堆常采用的是非能动安全壳冷却系统[8-9]。通过运用含不凝性气体的管外冷凝和回路自然循环流动的机理[10-12],该系统可以以非能动的方式将事故后壳内的衰变热导出到大气环境当中。除此之外,还有两条基本路线可以遵循:一种是压水堆(pressurized water reactor, PWR)庞大的安全壳体积,一般具有几十米的高度和直径,可以有效地降低事故时安全壳的压力峰值;另一种是沸水堆(boiling water reactor, BWR)的抑压式安全壳系统,将包容反应堆压力容器和一回路的干井与湿井连接起来,采用直接接触冷凝[13-14]的方式,可以高效抑制壳内的瞬态升压。中核集团自主研发的核电机组“华龙一号”[15]采用的是大容积的双层钢筋混凝土安全壳和能动与非能动相结合的安全设计理念[16-17],使核电系统的安全性得到大幅度提升,但与此同时建设成本也偏高。本文基于华龙一号提出一种新型非能动安全壳事故缓解方案,通过引入抑压系统和整合现有安全系相关配置,来达到兼顾高安全性和低成本的目的。通过程序模拟该方案在大破口失水事故条件下各系统的响应情况,考察该方案应对该事故的能力,并给出方案改进建议。

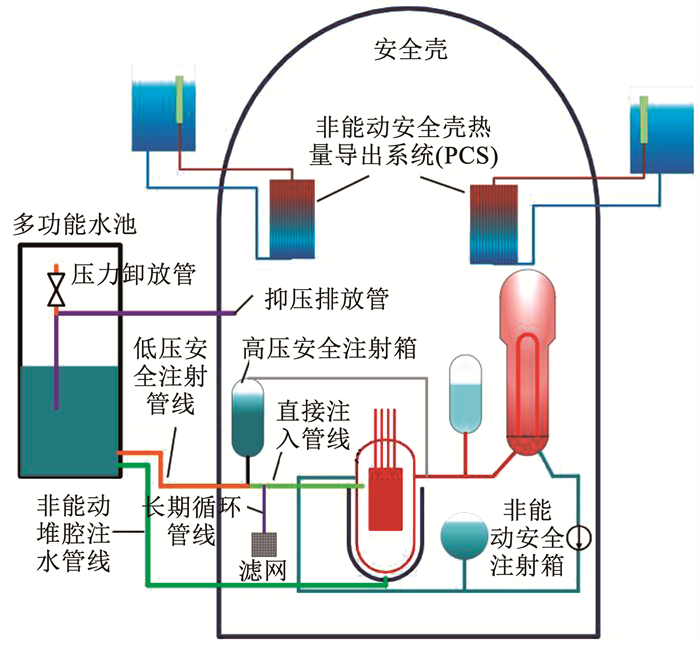

1 方案介绍本方案的设计理念是依靠抑压系统来应对质能释放事故早期壳内的升温升压,依靠非能动热量导出系统(passive containment heat removal system, PCS)应对事故后中长期阶段的壳内热量导出。图 1为新型非能动安全壳事故缓解方案示意图。该方案由非能动热量导出系统、多功能水池及基于多功能水池的抑压系统、非能动安全注射系统和非能动堆腔注水系统组成。

|

图 1 新型非能动安全壳事故缓解方案示意 Fig. 1 Sketch map of new passive containment accident mitigation scheme |

非能动安全壳热量导出系统用于确保在设计扩展工况下安全壳温度和压力不会超过设计限值,从而保障安全壳的完整性[18]。安全壳内的高温混合气体的热量被PCS热交换器管内的冷却水带走,并通过自然循环将热量最终传递到安全壳外的冷却水箱内,水箱的容量足以满足严重事故后72 h内热量导出的需求。

1.2 多功能水池多功能水池是设置在安全壳外的封闭水池,水池内水体通过抑压排放管与安全壳气空间相连。其中抑压排放管路装有单向阀,压力释放管路装有真空释放阀。在LOCA发生后,随着安全壳内压力的升高,壳内混合气体通过抑压排放管进入到多功能水池,蒸汽被池水冷凝,由于抑压排放管单向阀的存在,不凝性气体被存储在水池气空间。这样,安全壳内瞬态升压能够得到有效抑制,更重要的是壳内不凝性气体含量的减少,这将使得非能动安全壳冷却系统的换热能力得到增强。另外,多功能水池还兼作非能动安全注射系统和非能动堆腔注水系统的水源。

1.3 非能动安全注射系统安全注射系统分为非能动高压安全注射系统、非能动安全注射箱系统和非能动低压安全注射系统。其中非能动高压安全注射系统由高压安全注射箱和相应的管线组成,高压安全注射箱顶部与一回路冷管段通过一根平衡管线相连,保持箱内气空间压力与一回路压力相等,高压安全注射箱底部通过注水管线连接到压力容器内。非能动安全注射箱系统由安全注射箱和注水管线组成,当一回路压力低于4.50 MPa,安全注射箱内冷却水将被注入到一回路内。非能动低压安全注射系统由多功能水池和低压注水管线组成,多功能水池位置高于反应堆堆芯,当一回路压力低于多功能水池压力,低压安全注射系统依靠重力将多功能水池内冷却水注入到压力容器内。

1.4 非能动堆腔注水系统由多功能水池、堆腔注水管路和相应的阀门组成,发生事故后,当堆芯出口温度达到650 ℃时,多功能水池中的冷却水依靠重力注入反应堆压力容器与保温层之间的环形流道,并逐渐淹没反应堆压力容器下封头,以非能动的方式冷却压力容器外表面。

水池水装量需满足上述功能用水的需求。参考华龙一号反应堆非能动堆腔注水箱水装量约2 500 m3,换料水箱水装量2 300 m3。在安全注射系统可以正常使用的条件下不会发生堆芯熔化, 因此堆腔安全注射和堆芯安全注射并不能同时启用,可将二者水量共用,将多功能水池水装量保守选取3 000 m3。

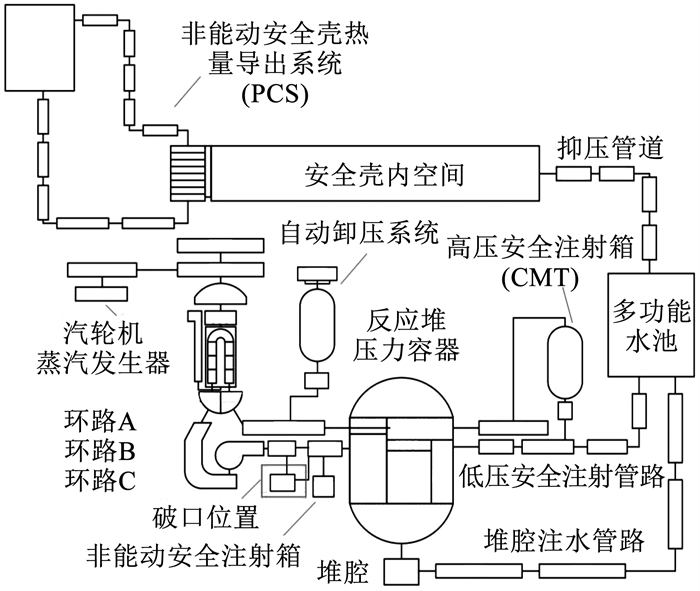

2 模型建立与分析 2.1 模型建立图 2给出了反应堆回路模型控制体的划分,计算模型主要分为:1)以华龙一号机组为原型建立的反应堆压力容器、反应堆一回路和反应堆二回路。其中反应堆一回路系统主要包括了主冷却剂管道(冷管段与热管段)、主泵、稳压器与卸压箱、非能动安全注射箱、蒸汽发生器一次侧等部件。本程序模拟了A、B、C3个环路,其中带稳压器的环路为环路A,环路B、C环路结构相同(环路B、C未在此图中显示),且与环路A相比,不含稳压器和卸压箱。反应堆二回路系统主要包括了蒸汽发生器二次侧、主给水源、辅助给水源、蒸汽管道、蒸汽联箱、汽轮机等部件。该部分主要用于模拟事故发生后壳内产生的质能释放。2)本文提出的新型非能动安全壳事故缓解方案,主要包括:多功能水池、PCS、抑压管道、高压安全注射箱、非能动安全注射管道、非能动堆腔注水管道等。这部分用于分析事故工况下各系统的性能表现。

|

图 2 模型控制体划分 Fig. 2 Model control body partition |

使用模型进行反应堆稳态运行计算,以验证稳态运行条件下模型计算结果的可靠性。表 1给出了堆芯额定输出功率、稳压器压力、堆芯进出口冷却剂温度等反应堆主要参数设计值[19]与计算值之间的对比结果。从表 1中可以看出,模型计算结果与反应堆设计值误差很小,均在合理范围内。可以说明建立的反应堆模型可以反映出华龙一号反应堆稳态运行的实际状态。

| 表 1 反应堆主要参数设计值与计算值 Tab. 1 Design values and calculated values of main parameters of the reactor |

使用以华龙一号机组为原型建立的反应堆模型模拟堆芯未熔化的大破口失水事故,验证在该事故条件下模型事故源项计算结果的可靠性。为了后续分析方便,称该事故为事故序列1。

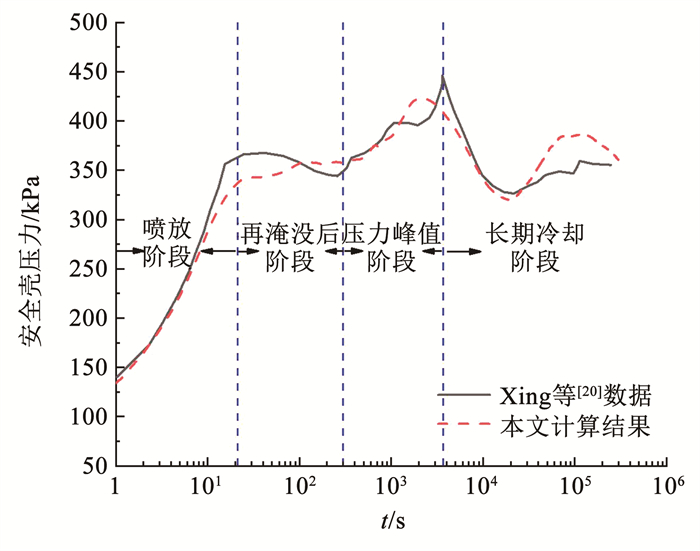

图 3给出了事故序列1发生后安全壳压力的响应情况。图 3中实线为Xing等[20]相关研究中的数据,划线为本文计算数据。结合事故序列1发生后壳内系统的响应过程,将事故后壳内响应划分为喷放、再淹没后、压力峰值、长期冷却4个阶段。在喷放阶段,由一回路破口释放出大量的蒸汽使得壳内压力迅速上升至第1个峰值压力;在再淹没后阶段,由于质能释放大幅减少,壳内压力开始出现回落,壳内热构件、壳体的吸热量有所减少,PCS和安全注射系统启动;在压力峰值阶段,质能释放小幅上升后缓慢降低,但由于壳体和壳内热构件的吸热能力大幅衰减,壳内压力缓慢上升,并达到第2个峰值;在长期冷却阶段,随着质能释放的进一步减小,壳内压力也逐渐降低。结合图 3中数据可以看出,模型计算的峰值压力430 kPa与Xing等[20]数据峰值压力450 kPa相差仅20 kPa,长期稳定压力相差30 kPa。误差均在8%内,可以认为模型对事故序列1模拟结果真实可靠。

|

图 3 事故序列1发生后安全壳压力变化 Fig. 3 Containment pressure variation after accident 1 |

华龙一号采取的是大容积抑压的设计理念,大容积的安全壳是保证华龙一号机组在事故条件下安全壳不超压的重要设计。核电站安全壳尺寸的选择不仅要考虑能够容纳各种仪器设备和事故后壳内大量的质能释放,还要考虑建设成本,典型核电机组安全壳自由容积见表 2。

| 表 2 典型核电机组安全壳自由容积 Tab. 2 Free volume of containment of type nuclear power unit |

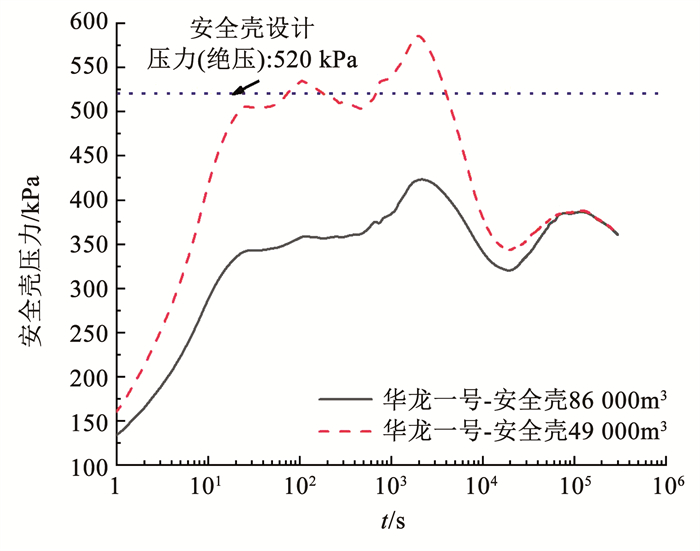

为使得后续计算结果更为保守,参考其中安全壳容积最小的M310的自由容积,研究不同壳内容积的华龙一号安全壳压力响应。图 4给出了事故后安全壳内压力的变化情况。图 4中共有2组数据: 1)原华龙一号系统(壳容积86 000 m3)。2)安全壳容积缩小后的华龙一号系统,壳容积为49 000 m3。在原系统中,安全壳峰值压力升至425 kPa左右。当安全壳自由容积缩小至49 000 m3,安全壳压力很快超过设计压力520 kPa(约100 s),并且压力峰值高达585 kPa,因此,从安全壳响应方面,单纯将华龙一号安全壳尺寸缩小至49 000 m3是不可行的。为进行更为直接的对比,本文对新型非能动安全壳事故缓解方案的计算分析过程中,均以安全壳自由容积49 000 m3进行。

|

图 4 安全壳不同尺寸条件下壳内压力 Fig. 4 Containment pressure under different sizes of containment structures |

对于新型安全壳事故缓解方案,多功能水池气空间是影响其抑压性能的关键参数。图 5给出了事故后不同多功能水池气空间条件下壳内压力的变化情况。图 5中共有5组数据,一组为华龙一号系统(安全壳自由容积49 000 m3),无多功能水池;另外4组为本文提出新型安全壳事故缓解方案,安全壳容积为49 000 m3,多功能水池的气空间分别为3 000、5 000、7 000、10 000 m3。水池气空间与壳内容积比Vair/con分别为6.1%、10.2%、14.3%、20.4%。根据安全壳压力响应特征将数据分为两部分:压力峰值阶段和长期冷却阶段。

|

图 5 不同多功能水池气空间条件下壳内压力变化 Fig. 5 Containment pressure variation at different multifunctional pool gas space |

从图 5中数据可以看出多功能水池对安全壳压力有明显的抑制作用,气空间仅占壳内容积6.1%的水池便能够将安全壳压力峰值从585 kPa降低到525 kPa,并且水池气空间越大,抑压效果越好。在新方案中,多功能水池能够快速吸收安全壳内的蒸汽,因此相较于华龙一号系统压力峰值有较大的降低。Vair/con=10.2%、Vair/con=14.3%、Vair/con=20.4%的方案中的安全壳系统所对应的壳内峰值压力分别为485、450、412 kPa,均小于安全壳设计压力。

多功能水池抑压的功能主要作用于事故前期压力快速上升阶段。对长期冷却阶段的影响则通过储存不凝性气体,降低壳内不凝性气体含量,从而提高PCS换热能力。图 6、7分别给出了事故后不同多功能水池气空间条件下安全壳内不凝性气体含量和份额的变化情况。从图 6可以得出整个事故过程中Vair/con=6.1%、Vair/con=10.2%、Vair/con=14.3%、Vair/con=20.4%的方案多功能水池分别存储了壳内27.2%、34.6%、41.2%、49.9%的不凝性气体。这使得壳内不凝性气体份额有明显的降低,尤其是在长期冷却阶段(见图 7)。在长期冷却阶段,壳内不凝性气体份额从0.40分别降低至0.34、0.32、0.30、0.27。对于华龙一号系统,在Pcon=500 kPa和Tcont-Twall=30 K的条件下,根据Su等[21]的经验关系式,相应的PCS传热系数为1.46 kW/(m2 ·K)。对于Vair/con=20.4%的事故缓解方案,相同条件下PCS传热系数为2.07 kW/(m2 ·K),因此,可以看出新型方案中采取的多功能水池,显著增强了PCS的传热效率。

|

图 6 不同多功能水池气空间条件下安全壳内不凝性气体含量 Fig. 6 Non-condensable gas content inside the containment under different multifunctional pool gas space |

|

图 7 不同多功能水池气空间条件下安全壳内不凝性份额 Fig. 7 Non-condensable gas fraction inside the containment under different multifunctional pool gas space |

在事故序列1的条件下,新方案中的多功能水池同时担任着抑压和安全注射的功能,本文以Vair/con=14.3%的事故缓解方案为例来分析新型安全壳事故缓解方案各系统的运行状况。

图 8给出了堆芯液位和燃料包壳温度的变化情况。对于核电站大破口失水事故,通常会存在压力容器内冷却剂大量流失,导致堆芯短暂裸露的情况发生,接着如果安全注射系统能够正常运行会出现堆芯的再淹没过程,图 8中9~150 s阶段的数据所展示的就是堆芯短暂裸露然后再淹没的现象。大破口发生后,冷却剂大量丧失,使得缺乏充足冷却的堆芯温度快速上升,短时间内燃料包壳外表面温度上升至峰值1 389 K,但远低于包壳的脆化失效温度1 477 K。紧接着,随着再淹没阶段的开始,堆芯液位开始回升,燃料包壳温度开始下降。最终堆芯液位稳定在6.9 m左右,能够保持淹没堆芯的状态。堆芯得到了充足的冷却,燃料包壳温度稳定在410 K附近。

|

图 8 堆芯液位和燃料包壳温度变化情况 Fig. 8 Variation of reactor vessel water level and cladding surface temperature |

图 9给出了事故过程中抑压排放管内蒸汽流量,图 10给出了该过程中多功能水池水位和水温的变化情况。通过抑压管内蒸汽流量可以看出多功能水池发挥抑压功能的两个工作阶段,抑压第1阶段为事故后的120 s内,抑压第2阶段为事故后400~1 800 s间。多功能水池作为低压安全注射系统的水源,自然对水池水温有一定的要求,多功能水池发挥抑压功能期间冷凝了大量高温蒸汽,这使得水温升高。从图 10中看到在低压安全注射系统启动前的整个过程中,水池水温从313 K上升至320 K,仅上升7 K,不会影响到安全注射系统的正常运行和性能表现,从图 7显示出的堆芯能够得到充足的冷却也侧面印证这一结论。另外,低压安全注射系统启动会降低多功能水池的液位,可能会出现液位低于抑压排放管浸没深度的情况发生。结合图 9、10可以看出,安全注射运行导致多功能水池液位下降的时间要晚于水池抑压功能工作的时间(1 800 s)。在水池抑压功能工作的过程中,液位始终能够淹没抑压排放管出口位置。综上所述,新型安全壳事故缓解方案可以应对大破口失水事故。并且多功能水池能够同时实现低压安全注射功能与抑压功能。

|

图 9 抑压排放管蒸汽流量变化情况 Fig. 9 Variation of steam flow from suppressor drain line history |

|

图 10 多功能水池液位和水温变化情况 Fig. 10 Variation of liquid level and water temperature in multifunctional pool |

1) 提出一种新型非能动安全壳事故缓解方案,方案中设置一个多功能水池,水池具有抑压功能,通过蒸汽直接接触冷凝来应对破口事故后壳内压力的迅速上升,以此取代大容积抑压的理念,同时水池为安全注射系统、堆腔注水系统和堆芯换料系统提供冷却水,相比于华龙一号,该方案的系统和设备得到大量简化,安全壳尺寸减小了近47%,安全壳系统的总水装量减少约1 700 m3。

2) 多功能水池气空间越大对壳内压力抑制作用越强,同时能够存储的不凝性气体也越多,更利于非能动安全壳热量导出系统的排热。在Pcon=500 kPa和Tcont-Twall=30 K的条件下,Vair/con=20.4%的事故缓解方案相比于华龙一号,PCS传热系数增强约26.2%。

3) 非能动安全壳事故缓解方案可以应对LBLOCA,在该事故工况下,Vair/con=14.3%的事故缓解方案安全壳峰值压力为450 kPa,低于设计压力520 kPa, 另外燃料包壳外表面峰值温度为1 389 K,低于包壳的脆化失效温度1 477 K,安全壳和堆芯的完整性得到了保证。

4) 多功能水池同时发挥安全注射功能和抑压功能的逻辑是可行的,运行过程中相互没有产生不利的干扰。

| [1] |

IAEA expert mission to Japan. Mission report of IAEA international factfinding expert mission of the Fukushima Dai-ichi NPP accident following the great East Japan earthquake and tsunami[R/OL]. (2011 -06 -16)[2011 -06 -21]https://www-pub.iaea.org/MTCD/Meetings/PDFplus/2011/cn200/documentation/cn200_Final-Fukushima-Mission_Report.pdf

|

| [2] |

柴国旱, 杨志义, 肖军, 等. 福岛核事故后核安全改进行动及安全要求研究[J]. 原子能科学技术, 2022, 56(3): 399. CHAI Guohan, YANG Zhiyi, XIAO Jun, et al. Nuclear safety improvement actions and safety requirements in post-fukushima era[J]. Atomic Energy Science and Technology, 2022, 56(3): 399. DOI:10.7538/yzk.2022.youxian.0053 |

| [3] |

SCHULZ T L. Westinghouse AP1000 advanced passive plant[J]. Nuclear Engineering and Design, 2006, 236(14/15/16): 1547. DOI:10.1016/j.nucengdes.2006.03.049 |

| [4] |

CHENG X, ERBACHER F J, NEITZEL H J. Passive containment cooling by natural air convection and thermal radiation after severe accidents[J]. Nuclear Engineering and Design, 2000, 202(2/3): 219. DOI:10.1016/S0029-5493(00)00366-6 |

| [5] |

JEON B G, NO H C. Conceptual design of passive containment cooling system with air holdup tanks in the concrete containment of improved APR+[J]. Nuclear Engineering and Design, 2014, 267: 180. DOI:10.1016/j.nucengdes.2013.11.080 |

| [6] |

JEON B G, NO H C. Thermal-hydraulic evaluation of passive containment cooling system of improved APR+ during LOCAs[J]. Nuclear Engineering and Design, 2014, 278: 190. DOI:10.1016/j.nucengdes.2014.07.038 |

| [7] |

IWAMURA T, MURAO Y, ARAYA F, et al. A concept and safety characteristics of JAERI passive safety reactor (JPSR)[J]. Progress in Nuclear Energy, 1995, 29: 397. DOI:10.1016/0149-1970(95)00068-U |

| [8] |

葛魁, 王辉, 王明军, 等. 华龙一号非能动安全壳热量导出系统热工水力特性研究[J]. 原子能科学技术, 2021, 55(5): 769. GE Kui, WANG Hui, WANG Mingjun, et al. Research on thermal hydraulic characteristic of HPR1000 passive containment cooling system[J]. Atomic Energy Science and Technology, 2021, 55(5): 769. DOI:10.7538/yzk.2020.youxian.0469 |

| [9] |

初炜钰, 丛继东, 李文涛, 等. 失水事故下安全壳内热工水力与非能动安全壳热量导出系统耦合特性[J]. 哈尔滨工程大学学报, 2023, 44(7): 1104. CHU Weiyu, CONG Jidong, LI Wentao, et al. Coupling characteristics of thermal-hydraulic power and passive a containment heat removal system in a containment vessel during the loss of coolant accident[J]. Journal of Harbin Engineering University, 2023, 44(7): 1104. DOI:10.11990/jheu.202304003 |

| [10] |

SUN Jianchuang, DENG Jian, RAN Xu, et al. Experimental research on the mechanisms of condensation induced water hammer in a natural circulation system[J]. Nuclear Engineering and Technology, 2021, 53(11): 3635. DOI:10.1016/j.net.2021.05.035 |

| [11] |

SUN Jianchuang, DENG Jian, RAN Xu, et al. Experimental study on flow modes and transient characteristics in low-pressure equal-height-difference natural circulation system[J]. Annals of Nuclear Energy, 2021, 151: 107965. DOI:10.1016/j.anucene.2020.107965 |

| [12] |

黄政. 基于自然循环回路的非能动安全壳冷却系统数值模拟[J]. 原子能科学技术, 2014, 48(增刊1): 330. HUANG Zheng. Numerical simulation of passive containment cooling system using natural circulation loop[J]. Atomic Energy Science and Technology, 2014, 48(Sup.1): 330. DOI:10.7538/yzk.2014.48.S0.0330 |

| [13] |

张伟, 蒋朝飞, 叶亚楠, 等. 蒸汽浸没射流冷凝特性实验研究[J]. 上海交通大学学报, 2022, 56(1): 1. ZHANG Wei, JIANG Chaofei, YE Ya'nan, et al. Experimental study on condensation of steam jet injection in submerged condition[J]. Journal of Shanghai Jiao Tong University, 2022, 56(1): 1. DOI:10.16183/j.cnki.jsjtu.2020.302 |

| [14] |

王珏, 陈力生, 胡晨, 等. 蒸汽浸没射流压力振荡特性实验研究[J]. 原子能科学技术, 2021, 55(4): 627. WANG Jue, CHEN Lisheng, HU Chen, et al. Experimental investigation on pressure oscillation induced by submerged steam jet[J]. Atomic Energy Science and Technology, 2021, 55(4): 627. DOI:10.7538/yzk.2020.youxian.0330 |

| [15] |

邰江. "华龙一号"安全特性分析[J]. 中国核电, 2015, 8(4): 293. TAI Jiang. Safety characteristics of "Hualong One"[J]. China Nuclear Power, 2015, 8(4): 293. |

| [16] |

易飞, 顾传俊. 华龙一号能动与非能动安全系统介绍[J]. 装备应用与研究, 2016, 12: 56. |

| [17] |

宋代勇, 赵斌, 袁霞, 等. "华龙一号"能动与非能动相结合的安全系统设计[J]. 中国核电, 2017, 10(4): 468. SONG Daiyong, ZHAO Bin, YUAN Xia, et al. Design of integrated active and passive safety systems of HPR1000[J]. China Nuclear Power, 2017, 10(4): 468. DOI:10.12058/zghd.2017.04.468 |

| [18] |

SUN Jing, WANG Hui, LI Jingjing. Analysis on containment thermal hydraulic behaviour under passive containment heat removal system operation condition for HPR1000[J]. International Journal of Advanced Nuclear Reactor Design and Technology, 2022, 4(1): 36. DOI:10.1016/j.jandt.2022.02.004 |

| [19] |

SUI Danting, LU Daogang, SHANG Changzhong, et al. Investigation on response of HPR1000 under different mitigation strategies after SGTR accident[J]. Annals of Nuclear Energy, 2018, 112: 328. DOI:10.1016/j.anucene.2017.10.024 |

| [20] |

XING Ji, LIU Zhuo, MA Weimin, et al. Scaling analysis and evaluation for the design of integral test facility of HPR1000 containment (PANGU)[J]. Nuclear Engineering and Design, 2021, 373: 111035. DOI:10.1016/j.nucengdes.2020.111035 |

| [21] |

SU Jiqiang, SUN Zhongning, FAN Guangming, et al. Experimental study of the effect of non-condensable gases on steam condensation over a vertical tube external surface[J]. Nuclear Engineering and Design, 2013, 262: 201. DOI:10.1016/j.nucengdes.2013.05.002 |

2024, Vol. 56

2024, Vol. 56